Loxias | Loxias 37. Arts et Littératures des Mascareignes | I. Arts et littératures des Mascareignes

Catherine Fleury-Payeur et Giovanni Berjola :

Images de la Réunion : d’un cliché à l’autre

Résumé

Comme toute terre lointaine, l’île de La Réunion nourrit un imaginaire fait de visions pittoresques, de lieux communs et d’images d’Épinal. La création artistique n’échappe pas à ces représentations, qu’elle reproduit ou au contraire détourne afin de poser un regard neuf sur le réel. La photographie illustre particulièrement cette problématique : d’un côté, les artistes relayent l’imagerie héritée de l’iconographie touristique et des représentations socioculturelles, de l’autre, ils s’approprient ces mêmes images pour leur donner un sens différent, parfois subversif ; enfin, certains explorent des territoires nouveaux et des formes inédites. C’est ainsi que la photographie permet parfois de passer d’un cliché à l’autre.

Index

Mots-clés : art , imaginaire, photographie, Réunion, stéréotype

Géographique : Mascareignes

Chronologique : Période contemporaine

Plan

Texte intégral

« J’aurais pu écrire poétiquement les îles puisque se trace au gré de leurs constellations notre destin sur l'océan ; parler du fond de cette résonance, du lapement de l'eau sur les sens et oublier que leur sol volcanique et leurs racines basaltiques sont le seul ancrage qui les empêche de dérader, qu'elles portent en elle le piétinement du temps, de l'époque, des hommes amenuisés que nous sommes devenus. Et puis non. Je n'en ai rien à faire de la poétique des îles. Des effusions de verdure en homéopathie sublimée, du bleu fallacieux de nos ciels...1 ». Ananda Devi

1Le métissage des peuples et l’hybridation des cultures sont un phénomène que le monde contemporain a exacerbé. Souvent cité en exemple, le peuple réunionnais ne saurait se réduire au simple dualisme dominant – dominé, eût égard à la multiplicité des cultures qui l’ont façonné au cours du temps. La culture réunionnaise s’avère beaucoup plus complexe que cette image stéréotypée parfois soutenue par certains nationalismes ou cultes de l’exotisme. Si le passé, même douloureux, doit rester gravé, le présent, lui, s’écrit, et la culture, surtout, se vit et s’observe. Notre passé autant que nos interactions quotidiennes nourrissent nos élans créatifs ; ils influencent notre manière d’appréhender le monde et informent la vision artistique que nous en donnons. Aborder la question de la culture artistique à la Réunion, c’est soulever un certain nombre de questions. Comment vivre une culture qui s’enrichit d’apports toujours renouvelés, dans un inter culturalisme toujours plus diversifié et, en même temps, préserver ce que l’on considère, à un moment donné, comme son identité ? Quels sont les éléments absorbés et quels sont ceux qui, au contraire, sont à rejeter, et suivant quels critères ? Dans quelle mesure peut-on parler, même à la Réunion, de purisme ? Pour Carpanin Marimoutou, la culture contemporaine est « un vivre ensemble singulier, non plus fondé sur la hiérarchisation des apports ni sur leur simple juxtaposition, mais sur l’invention d’une culture commune élaborée à partir d’abandons réciproques, de dialogues (parfois conflictuels) et de partage2. ». Du fait de son rapport privilégié au réel, la photographie illustre parfaitement cette problématique, et l’on est en droit de se demander comment se définit l’art photographique réunionnais dans ce contexte insulaire marqué au sceau de la complexité et de l’ambivalence. L’île de la Réunion abrite en effet des gens nés en son ventre et des pièces rapportées, qui ont choisi d’y vivre, temporairement ou pas. Le passé colonial en est en partie la cause, mais il faut aussi considérer la mondialisation, qui a fait des déplacements humains une chose presque banale. Par conséquent, toute création qui émane de ce sol pose l’inusable question de l’exotisme. Exotisme qui se révèle d’une part comme un atout, une valeur ajoutée à la création qui émerge en dehors des grands centres, et d’autre part comme un handicap, l’art pouvant se compromettre avec un folklore cloisonnant et stérile.

Un imaginaire photographique

2Tout artiste appartient à une société, et toute société se voit, s’imagine, à travers un ensemble d’images emblématiques qui participent de sa construction identitaire. Il en va de même du photographe et de la société dans laquelle il évolue. Avant d’étudier les singularités des artistes photographes de la Réunion, il convient de présenter sommairement les représentations qui influent directement ou indirectement leur travail.

3L’imaginaire photographique réunionnais se caractérise en premier lieu par un morcellement métonymique du réel. Ces clichés sont véhiculés par les livres touristiques, les cartes postales ou encore la publicité. La marque Pardon ! a publié une collection de petits ouvrages aux titres particulièrement programmatiques : Cases créoles, Marches, Culte malabar, Réclames, Paysages…

4Dans cette imagerie, la Réunion est d’une part un espace naturel et exotique marqué par une figure de style récurrente et toujours efficace : l’antithèse. D’un côté, la montagne, avec ses reliefs, son volcan aux éruptions fréquentes spectaculaires, ses forêts endémiques, ses cascades et ses canyons, et de l’autre, l’océan, avec ses plages, son lagon et sa faune colorée, mille fois photographiées. La création du parc national en 2007 et l’inscription de la Réunion à l’UNESCO en 2010 ont permis de légitimer ces images. Un bref aperçu du sommaire d’un ouvrage tel qu’Au coeur du Parc national de la Réunion, du photographe Hervé Douris et du journaliste Bernard Grollier permet de constater la pérennité de ces catégories à la fois esthétique et géographique. Certaines entrées reprennent différentes formules consacrées : « Une montagne sur l’océan », « Montagne de feu », « La force de l’eau », « Corridors sauvages », « Le Grand Vert »3.

5D’autre part, la Réunion est perçue comme une aire culturelle très riche souvent réduite à un folklore parfois surexploité. Avec leurs fruits et leurs légumes exotiques, les marchés forains offrent ainsi aux photographes une véritable orgie de formes et de couleurs à laquelle il est difficile de résister. Mariage de cultures différentes, la cuisine réunionnaise allie pour sa part les plaisirs du palais à ceux de la vue : en témoignent les plans rapprochés sur les carrys et autres rougails dans les guides touristiques, sur les panneaux publicitaires ou dans les prospectus qui inondent les boîtes aux lettres de l’île4. Dans le même ordre d’idée, les boissons locales, alcoolisées ou non, telles que la bière Dodo, le rhum Charrette ou la limonade Cot, sont devenues au fil du temps de véritables emblèmes de la culture réunionnaise : on les aperçoit aussi bien sur les murs des boutiques que sur les tee-shirts estampillés 974. L’architecture n’est pas en reste et offre deux thèmes profondément ancrés dans l’imaginaire réunionnais : la maison créole et la boutique. Considérées comme faisant partie du patrimoine, ces constructions emblématiques ont servi de matière à des ouvrages de recension tels que Cases créoles de la Réunion5 et Boutiques d’Armand Gunet6.

6Enfin, la population réunionnaise apparaît à l’image dans sa diversité ethnique et culturelle. Les portraits privilégient les enfants de toutes les couleurs, main dans la main, les cérémonies catholiques, hindous ou malgaches. Les scènes de vie pittoresque, comme la coupe de la canne, la pêche aux bichiques et les combats de coqs donnent à voir une société qui reste attachée à ses traditions. Sur le plan humain, le thème de la beauté créole, qui relaye encore aujourd’hui l’imaginaire de la femme exotique, témoigne d’une étonnante vitalité7. Il est frappant de constater que ces clichés n’ont que peu évolué depuis le milieu du XXe siècle, et ce malgré l’indéniable métamorphose urbaine et économique qu’a connue la Réunion depuis près de 30 ans.

7Le fait est que la Réunion contemporaine fait l’objet d’une mise à distance d’abord temporelle, qui passe par la prépondérance d’un thème fort, celui de la Réunion lontan, c’est-à-dire la Réunion d’avant son entrée dans la modernité, la Réunion rurale et traditionnelle8. Se pose ici la question de la mémoire, toujours recomposée à partir des reliques du passé. La Réunion lontan ne sera jamais elle-même qu’un ensemble de représentations forgées par le discours des anciens, les objets tombés en désuétude et les documents d’époque, parmi lesquels la photographie occupe une place de choix. Elle-même fuyante, la Réunion lontan fait l’objet d’une recréation fondé sur plusieurs procédés de mise en scène. Le numéro 6 de la série Pardon ! illustre parfaitement ces artifices9. Le noir et blanc mime la texture et la couleur des photos d’antan. Les quartiers ruraux comme Salazie, Cilaos, Mafate, Bellevue et les autres paraissent en marge de la ville moderne et favorisent l’anamnèse collective. Nombreux sont les portraits d’enfants souriants, tors et pieds nus, jouant aux jeux oubliés des citadins. Les cases en bois sous tôle abritent des cuisines au feu de bois et les chemins connaissent encore la charrette à bœuf. Deux faits révèlent cependant le caractère illusoire de ce voyage dans le temps : d’une part, le grand nombre de personnes âgées, qui sont autant de survivants de cette époque révolue, et d’autre part, les nombreuses traces de la modernité, ici un t-shirt à l’effigie d’un héros de jeu vidéo, là une télévision ou un poteau électrique en arrière-plan. Au fond, ces photographies constituent un hymne mélancolique à l’âge d’or. La Réunion lontan incarne le rêve d’une société réunionnaise toujours balancée entre tradition et modernité.

8La seconde mise à distance est d’ordre spatial. Où sont les grandes villes réunionnaises, leurs rues embouteillées, leurs HLM et leurs quartiers difficiles ? Ce réel-là n’est pas vu, il est hors cadre, comme néantisé, comme dans Panoramas de la Réunion, de Jean-Luc Allègre10, ou La Réunion panoramique, de Roland Bénard et Daniel Vaxelaire11. Dominent en effet dans l’imaginaire photographique réunionnais les paysages naturels en panoramique qui embrassent le plus de nature possible, comme pour rejeter dans un lointain imperceptible les moindres parcelles de modernité. C’est ici que l’imagerie collective rejoint le plus la rhétorique touristique : il y a une part du réel que l’on ne voit pas, ou plutôt que l’on ne montre pas. Si l’on prend par exemple le livre Réunion, de Noor Akhoun et Daniel Vaxelaire12, on ne peut qu’être frappé par l’absence de paysages urbains. Une seule photographie se démarque : elle montre une rue marchande de Saint-Denis, le chef-lieu, en fin de journée13. La pénombre orangée qui tombe du ciel crée un effet presque onirique, et l’on pense plus aux bazars de l’imaginaire oriental qu’à l’artère commerciale de la première ville d’outre-mer. On pourra rétorquer qu’il existe les fameuses vues du ciel mises à la mode par Yann Arthus-Bertrand et que l’on retrouve dans Scènes de la Réunion, vues d’en haut, de Roland Bénard14. Certes, on voit la ville sur ces images hyperboliques ; cependant, là encore, le regard surplombant noie la cité moderne, ses rues, son bruit et sa saleté, mais aussi sa poésie urbaine, dans le vert des montagnes et le bleu de l’océan. Si le temps lontan est une rêverie nostalgique, la photographie du paysage procède d’une simplification tout aussi volontaire et illusoire du réel.

9Avant d’être une pratique singulière, la photographie est un ensemble de représentations iconiques et collectives à travers lesquels une société voit sa propre image fantasmée, son autoportrait idéal en quelque sorte. L’imaginaire photographie réunionnais se trouve partagé entre la nostalgie d’un âge d’or à jamais perdu et cependant toujours là, et un présent fragmenté et tout aussi fantasmé. Si l’artiste photographe n’est pas dans un rapport de servitude par rapport à cet imaginaire, il ne peut néanmoins faire l’économie d’un positionnement à son égard.

Détournements et découvertes

10Quelle que soit sa discipline, tout artiste maîtrise les formes et les thèmes de son temps : ce n’est qu’à ce prix, en effet, qu’il peut se singulariser et forger un art qui lui soit propre. Le poids de l’imaginaire photographique réunionnais n’empêche pas l’émergence de pratiques alternatives ou transgressives qui restent cependant tout à fait accessibles au grand public.

11L’une des manières d’interroger à nouveaux frais l’imagerie littéraire d’une époque consister à détourner ses lieux communs, c’est-à-dire ses thèmes les plus utilisés, ou à renouveler ses clichés, autrement dit ses procédés stylistiques les plus usés. Le photographe peut agir de même et subvertir un emblème de l’imaginaire collectif, un genre consacré ou une technique banalisée. Edgar Marcy, par exemple, reprend le thème de la case créole en lui donnant un sens tout à fait moderne et proprement iconoclaste. Sa série intitulée « Mon Kaz » une maison créole traditionnelle, mais aussi la façade d’une HLM, une maison en construction, différentes maisons résolument modernes et même un authentique bidonville. Il s’agit bien entendu de confronter l’idéal de la case créole à la réalité des habitations modernes et de briser les représentations les plus ancrées dans l’imaginaire. Le titre de la série est par ailleurs riche de significations. En effet, il pose un horizon d’attente déçu dès les premières photographies. En français, l’expression « Mon Kaz » signifierait moins « ma case » que « ma maison », « mon chez moi », car en créole réunionnais le mot « kaz » est un terme générique désignant le logement en général. Les habitants de toutes ces maisons peuvent dire « Mon Kaz » en parlant de la leur ; or, il ne s’agit plus ici de la case créole traditionnelle et emblématique, mais d’une pluralité d’habitations beaucoup plus réelles. L’artiste se double d’un poète : il souligne que dans la réalité réunionnaise, le signifiant « Kaz » ou « case » ne saurait renvoyer au seul signifié « maison créole traditionnelle », mais à un référent polymorphe. Comme les écrivains qui jouent à parodier telle ou telle image, Edgar Marsy déconstruit tout le kitsch de la case créole, rappelant ainsi au regard du spectateur que l’imaginaire n’est pas le réel, et que les mots ont toujours plus d’un sens.

12D’autres artistes photographes choisissent de se confronter à la réalité telle qu’elle est et de s’approprier ses images : il s’agit moins de la montrer d’un point de vue réaliste que de la transfigurer par l’imagination. Le projet Limazinèr – formé par François-Louis Athénas, André Blay, Jean-Noel Enilorac, Jean-Marc Grenier, Ibrahim Mulin, Frédéric Pothin, René-Paul Savignan et Laurent Zitte, tous appartenant au collectif LERKA, l’Espace de recherche et de création en arts actuels – s’est donné ainsi pour mission en 2003 d’explorer la ville de Saint-Denis afin d’y découvrir des espaces poétiques symbolisant la perpétuelle évolution de son âme urbaine. La ville apparaît dans toute sa complexité à travers différents fragments hétéroclites, eux-mêmes composés sujets de natures différentes : immeubles, arbres, lampadaires, végétations incertaines, ciel gris où passe un avion de ligne, ravine bétonnée ou rues reprises par le temps et la verdure, tous ces éléments se conjuguent pour donner l’image d’une réalité quotidienne, prosaïque et familière que l’acte photographique rend mystérieuse, poétique et presque méconnaissable. La distanciation du réel et son morcellement métonymique laissent place à son exploration fragmentaire et énigmatique.

13Si d’un côté le renouvellement subversif des clichés et des lieux communs permet aux artistes comme Edgar Marsy de s’approprier l’imaginaire photographique existant, de l’autre, la découverte de la ville et l’espace moderne, à laquelle se livre par exemple les artistes de Limazinèr, offre des possibilités multiples à l’imagination, qui toujours travaille à rêver le réel.

De la fabrication du monde

14L’art photographique entretient avec l’environnement du photographe et la perception qu’il en a des liens privilégiés permanents. Le travail de ce dernier traduit son regard singulier, ses préoccupations. Cependant, comme la peinture, la photographie a vécu son affranchissement d’une figuration réaliste ou idéalisée. Dès l’époque surréaliste, les photographes ont exploré les possibilités de ce nouveau médium afin de créer des images qui allaient bien au-delà de ce qu’un miroir pouvait cadrer, de ce qu’un temps d’exposition pouvait justement fixer de réel et de ce que l’ouverture d’un diaphragme allait répartir de netteté. Les surréalistes ont ouvert la brèche qui permet de se glisser dans un monde intérieur, un imaginaire ; cet univers qu’un esprit créatif élabore avec son propre vocabulaire, en créant ses propres liens, en définissant son répertoire de formes, de couleurs, de textures et ordonnant leurs assemblages. Le choix du noir et blanc, une focale particulière, un cadrage différent ne suffisent pas à cet échafaudage. La photographie qui découle de l’imaginaire d’un artiste implique la construction du sujet. Plus que le fait d’attirer notre attention sur une vision captée, ce genre de photographies tisse un réseau de significations nouvelles pour le spectateur, d’abord en touchant ses sens, puis en le plaçant dans un processus d’interprétation.

15Les deux questionnements cruciaux de la photographie réunionnaise contemporaine sont l’obsession du temps qui passe et le rapport à l’autre. Nombre de photographes que nous allons citer manifestent ces préoccupations. Le rapport au temps se traduit par la recherche de ces traces du temps que sont les effets de matières et de lumière. La surface lisse du papier photo tend à créer des images d’une certaine immatérialité. Une première réponse à cette contrainte est le recours à la surimpression, comme l’ont développé Thomas Giraud, Philippe Zalé et Hubert Mary. L’addition au portrait ou au paysage d’une surface poreuse, ondulée, rouillée, écaillée donne une substance à une réalité idyllique qu’on pourrait considérer un peu mièvre. Cette superposition engendre un sens qu’une image seule ne peut relayer. Philippe Zalé (Figure 1, 2011) met en scène un corps féminin dénudé, lascif et sensuel, pour le superposer par surimpression à un univers végétal soit très fleuri, soit épineux ou rêche.

Figure 1 : Philippe Zalé, « Bwa l'épine », exposition Pié d'bwa, 2012.

16Le corps est enveloppé de cette douce ou épineuse gangue que l’artiste a voulu lui attacher. Si l’association femme-fleur peut sembler facile, elle amène néanmoins à rendre visible l’invisible, tout ce qui dans le rapport à l’autre est susceptible d’être ressenti et met le spectateur en relation avec ses propres expériences.D’un point de vue temporel, cette démarche s’inscrit aussi dans un rapport à l’Histoire de l’art. Zalé reprend le concept de Madone, icône médiévale de la femme idéalisée et vénérée. Hubert Mary pour sa part (Figure 2, 2011) nous renvoie à cette problématique de la Renaissance qu’est la représentation de l’espace.

Figure 2 : Hubert Mary, « Les Rois du monde », exposition Surimpressions des Mascareignes, 2011.

17Plusieurs de ses photographies placent au centre une fenêtre comme celle à laquelle Alberti faisait référence pour expliquer la composition réaliste d’espaces en perspective. Mary superpose dans une même image le mur, la fenêtre et le paysage cadré par cette fenêtre théorique. Il télescope le dénoté, mais aussi la charge connotative de ces éléments visuels. Le passé hante le présent ; ces façades de bâtiments hérités de l’industrie sucrière se surimpriment aux paysages animés de pêcheurs et d’enfants qui jouent dans la mer, autrement dit, tout ce que le touriste des lagons devrait vouloir chérir de son objectif. La réalité délaissée s’accroche à la réalité qui nous captive. En outre, toujours frontale, cette double vision où la barrière du mur est ouverte par ces larges horizons océaniques renvoie à une réalité culturelle réunionnaise. En effet, le peuple réunionnais est traditionnellement tourné vers la montagne et non vers la mer. Cette spécificité tend à changer, les zones maritimes étant peu à peu conquises par différentes activités sportives et récréatives. Mais historiquement, les Réunionnais ont toujours préféré avoir les pieds bien ancrés sur la terre ferme, se méfiant de ce géant liquide qui les cernait.

18Le thème du mur, ou de toute autre surface qui s’en rapproche revient de façon récurrente chez Frédérique Gaumet, et notamment dans sa série « Murmures ».

Figure 3 : Frédérique Gaumet, « Zone de non-lieu », 2008.

19Le mur représente cette matérialité dans ce qu’elle possède de plus lourd, cette surface qu’on conçoit lisse et dénudée de sens et qui au fond ne l’est jamais vraiment. Le temps s’y insinue, le mur anonyme est universel. Il est partout, même ici. Symboliquement, il désigne aussi l’obstacle, peut-être celui qui s’oppose à l’ambition de l’artiste qui évolue en périphérie. Ici, il n’est pas support, il n’existe pas de la même manière que pour le graffeur : il est le sujet même de l’œuvre. Ce choix relève du désir de se situer en dehors de l’espace-temps attendu. C’est un regard sur une réalité qui n’est pas modifiée, mais qui gomme les repères habituels du spectateur. Cette démarche fait grand usage de la lumière. On le voit dans la série « Zone de non-lieu » (Figure 3), toujours de Frédérique Gaumet, « Les Lanternes sourdes » de Yo-Yo Gonthier et les paysages astronomiques de Luc Perrot. Les contrastes clairs/obscurs, très expressionnistes, créent des découpages de l’espace qui nous transportent dans des décors inédits. Ces photographies nocturnes ou ces contre-jours architecturaux font émerger de notre environnement tropical toute une scénographie dans laquelle le temps semble suspendu, comme une géométrie ensevelie sous le balayage quotidien de notre regard. En jouant avec la matière, avec la lumière, le photographe devient l’archéologue de ce qui se trouve latent sous nos yeux. Il est aussi architecte, puisqu’il construit son image, par le cadrage ou même par des distorsions numériques, dans le cas de Perrot avec ses assemblages panoramiques au Fish Eye ou de Zalé et Giraud, qui n’hésitent pas à doser luminosité, contraste et saturation, comme le ferait un peintre avec la pâte du médium et l’invention de son sujet.

20Ainsi le sujet se construit, mais le rapport du créateur à sa création est très différent si l’on compare peinture et photographie. Dans son duel avec la surface du support, le peintre procède par ajout de matières : fluide, pâteuse voire solide. En photographie, il en va plutôt d’une extraction. Le sujet se tisse, déterminé par la relation que le photographe entretient avec ce et ceux qui l’entourent. Pour illustrer cette partie de l’analyse de la photographie artistique à la Réunion, nous affûterons nos regards sur deux diptyques, l’un de Johanna Clémencet, l’autre de Romain Philippon, tiré de sa série « Duo ». Comme nous le suggérions précédemment, il est bien des clichés dans cet océan d’images qui, bien que fort esthétiques, ne chamboulent rien pris à l’unité. Mais dès lors que ces clichés sont mis en relation, certains artistes savent en dégager un sens et une poésie subtile, drôle ou parfois même dramatique. Il y a dans la photographie quelque chose de très cérébral. Johanna Clémencet, par exemple, marque une attention soutenue pour les formes et les couleurs, dans un périmètre toujours assez rapproché du sujet, la plupart du temps tronqué (Figure 4, 2009).

Figure 4 : Johanna Clémencet, « Silence », dans la série Tropical sugar cubes, 2009.

21Le passant et la place publique sont sujets de prédilection, ainsi que le bâti un peu décrépi, l’élément naturel et les jambes. À certaine distance, l’Autre demeure entier, mais dès que l’artiste se rapproche, la pudeur fait descendre le regard et nous offre ces corps tronqués. Les différents éléments de ce langage photographique singulier tissent une polysémie, ouvrent à une variété d’interprétations.

22Romain Philippon possède ce même regard perçant, attaché aux couleurs, aux formes et aux connotations de ses sujets.

Figure 5 : Romain Philippon, « Duo », 2003-2009.

23La série « Duo » (Figure 5, 2012) étend cette dialectique visuelle à une échelle planétaire, Philippon étant, comme beaucoup de photographes, mu par l’impératif du voyage. Cette série prend une ampleur curieusement humaniste, voire universelle, établissant des liens visuels de Dakar à Venise, de Saint-Gilles à New York. De ces contrastes de sens, de ces parallèles formels et symboliques, naît tout un réseau de significations qui vont de l’humour grinçant à la réflexion existentielle : comment vivons-nous ? Comment vivent-ils ? Et qu’est-ce qui nous unit ?

24Dans une perspective proche, Thierry Fontaine met en scène, dans sa série « Chacun est une île » (2000), l’individu solitaire, captif et muselé. Cet entravement se traduit par différents signes : tête recouverte d’argile ou de plâtre, bouche remplacée par un coquillage, portions closes d’océan, habillement anonyme, etc. Le répertoire coloré est assez froid, mais toujours baigné d’une lumière chaleureuse (solaire ou électrique). Ce qui est certain, c’est que les mises en scène de Fontaine n’ont rien à voir avec le fortuit : elles sont là pour surprendre, déstabiliser, questionner. Hormis Zalé et Fontaine, peu d’artistes ont mis en scène leurs sujets, la plupart guettant l’instant décisif, comptant sur le hasard des apparitions. Mary, Clémencet et Philippon forcent ces rencontres de sens par la juxtaposition, mais n’interviennent pas sur l’événement, le préférant spontané.

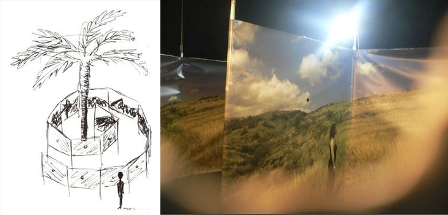

25Le tour ne saurait être complet, quoiqu’il en demeure bien partiel, sans faire un dernier point sur la photographie-installation, qui délaisse le sempiternel face-à-face pour enfin s’insinuer dans l’espace du spectateur. On pense à « Autoportrait » (2001) de Jack Beng Thi dans laquelle un mât est posé en oblique sur la photographie, comme s’il en sortait et soutenait bien réellement l’artiste suspendu par les pieds, les bras en croix, qui y est représenté. On pense aussi aux installations de Valérie Abella (Figure 6, 2011), cernant le spectateur, allant même jusqu’à le gober dans le maelström paysager que cette dernière avait conçu.

Figure 6 : Valérie Abella « Spirale », exposition Les Nuits de la pleine lune, 2011.

26Une large vue panoramique du Cap La Houssaye qui s’enroulait autour d’un palmier et dans laquelle le spectateur était donc amené à déambuler, reproduisant le mouvement circulaire de l’être émerveillé de se retrouver cerné d’horizons aussi vastes et majestueux (horizons au pluriel non par erreur puisqu’ici, ils sont aussi bien à l’horizontale, qu’à la verticale ; les masses nuageuses poursuivant l’ascension entamée par des montagnes déjà hautes, sur des milliers de mètres encore). En somme, Valérie Abella nous invite à participer à sa contemplation du monde.

27Cependant le monde n’est pas que beau… L’artiste, contrairement à une fausse conception, ne couve pas comme désir ultime de flatter nos sens, mais de percuter nos esprits. L’art est un médium de réflexion et de communication et tout ce qu’on a envie de dire n’est pas nécessairement agréable : « Ma vision du monde est à la fois optimiste et désenchantée ; profondément marquée par la conscience que ceux qui clament haut et fort leur combat pour les droits de l’homme sont aussi de ceux qui ne les appliquent pas. Nous sommes de plus en plus dans un monde aseptisé, un monde où l’humain, l’erreur, le vieux, le laid, l’approximatif ne semblent plus avoir leur place » expliquait Soleiman Badat. Le travail photographique de ce dernier, fonctionnant sur le mode du triptyque animé et de la vidéo, mets en exergue la société de consommation, ses modes et ses dérives narcissiques, mais aussi l’évolution des paysages urbains et la détérioration de notre environnement, les revers de la communication et la massification de l’individualisme, la peur de l’autre. Une accumulation de détails glanés de La Réunion à Vancouver, en passant par Vienne, Paris. Ces détails dont nos inconscients foisonnent et qui, contrairement au secret qu’on ne saurait oublier, nous habitent de manière latente. Ces détails noyés dans l’océan stroboscopique d’images dont l’ère télévisuelle et numérique nous bombarde sans cesse. Un pied de conductrice sur l’accélérateur, des vues au travers du pare-brise à différentes heures du jour ou de la nuit, parfois nettes, parfois floues, des voitures, des piétons, des camions, des menus ou façades de fast-food. Le temps de contemplation se raccourcit et le mode de présentation des photographies de Soleiman Badat concorde avec cette constatation : notre capacité d’attention devient extrêmement courte, notre regard est de plus en plus mobile, défiant toute image fixe de perdurer dans nos esprits.

28L’esprit de divergence : si tout porte à vouloir regarder dans un sens — l’océan, la plage, la végétation chatoyante — l’artiste regardera ailleurs, fouillera tous les autres recoins. En tout cas, il prendra d’autres angles d’abordage, mais fuira le quai principal. Les emblèmes de l’imaginaire collectif ne peuvent faire autrement que de nous habiter. À la Réunion, les paysages ont cette grandiloquence qui accapare facilement nos préoccupations. Comme l’apparence d’une très belle femme pourrait obnubiler notre attention et distraire de ce que celle-ci pourrait avoir de subtil à raconter. La métaphore peut sembler triviale, la plupart des photographes engagés dans une démarche artistique sont certainement conscients de l’écueil du cliché folklorique, de la beauté oiseuse. Tout cela pour dire que le paysage et les éléments naturels occupent une large part de l’espace photographique réunionnais. Mais l’est-il davantage ici qu’ailleurs ? L’artiste a, où qu’il soit, une sensibilité pour le détail. La photographie participe de cette fabrication du monde à laquelle tout un chacun participe chaque jour, consciemment ou non. De nos jours, l’acte de photographier devient parfois compulsif, mais à tout vouloir collectionner, garder en mémoire, on en oublie parfois de dire… ou même simplement de vivre. Finalement, l’art est un catalyseur de ces expériences vécues et ressenties, des interactions et des influences, n’ayant rien de monolithique, mais plutôt miroitant comme les reflets de la mer. Le temps passe et nous laissons des traces.

Notes de bas de page numériques

1 Ananda Devi, Quand la nuit consent à me parler, Paris, Bruno Doucey, 2011, p. 49.

2 Carpanin Marimoutou, « L’alchimie des cultures », in Le Monde diplomatique, mars 2010 (http://www.monde-diplomatique.fr/2010/03/MARIMOUTOU/18927)

3 Hervé Douris (Photographies), Bernard Grollier (Textes), Au cœur du Parc national de la Réunion, La Réunion, Epsilon, 2011.

4 Voir Roland Bénard (Photographes), Tante Mariette (Textes), La Bonne cuisine de la Réunion, La Réunion, Orphie, 2009. Le livre compte près de 1500 photos sur 303 pages.

5 Christian Barat (Textes), Christian Vaisse (Photographies), Yves Augeard (Textes), Cases créoles de la Réunion, Paris, Les Éditions du Pacifique, 1993.

6 Armand Gunet, Boutiques, La Réunion, Armand Gunet, 2004.

7 Voir la série de calendriers Beautés Bourbon, de Laurent Campas, débutée en 2009.

8 Sur la Réunion lontan, voir les trois volumes de Daniel Vaxelaire, C’était hier, La Réunion, Orphie, 2010.

9 Stéphane Ducandras (photographies), Yves Hots (textes), Barry Kacher (traduction anglaise), Franky Lauret (traduction créole), Réunion lontan, Saint-Denis, Pardon ! Création, 2005.

10 Jean-Luc Allègre, Panoramas de la Réunion, La Réunion, Jean-Luc Allègre, 2010.

11 Roland Bénard (Photographies), Daniel Vaxelaire (Textes), La Réunion panoramique, La Réunion, Orphie, 2009.

12 Noor Akhoun (Photographies), Daniel Vaxelaire (Textes), La Réunion. Ile métisse, Paris, Vilo, « Terres de passion », 1997.

13 Noor Akhoun (Photographies), Daniel Vaxelaire (Textes), La Réunion. Ile métisse, p. 56.

14 Roland Bénard, Scènes de la Réunion, vues d’en haut, La Réunion, Orphie, 2002.

Pour citer cet article

Catherine Fleury-Payeur et Giovanni Berjola , « Images de la Réunion : d’un cliché à l’autre », paru dans Loxias, Loxias 37., mis en ligne le 12 juin 2012, URL : http://revel.unice.fr/loxias/index.html?id=7083.

Auteurs

Catherine Fleury-Payeur a été enseignante en arts plastiques et enseigne les arts appliqués en lycée professionnel à la Réunion. Québécoise de naissance, elle a suivi dans son sillon un Réunionnais, voilà bientôt 10 ans. Ses propres recherches artistiques se font dans les domaines de la peinture et de la photographie et explorent nos rapports à la conscience et à la mémoire en tant qu’âmes individuelles et êtres sociaux complexes. L’artiste cherche ainsi à définir le concept d’expressionnisme tropical. Représentations d’inquiétantes étrangetés juxtaposées aux douceurs de nos latitudes, une jonction entre sa culture nordique et son existence quotidienne en territoire créole.

Giovanni Berjola est professeur certifié en Lettres Modernes, né à la Réunion, où il enseigne. Il prépare une thèse intitulée : « Je saisis la plume » — Isidore Ducasse et l’acte créateur. Auteur de l’ouvrage Arthur Rimbaud et le complexe du damné, paru chez Minard dans la collection « Archives des Lettres Modernes », il a aussi publié un article des travaux sur David Lynch, l’imaginaire et la science-fiction. Il s’oriente depuis vers la recherche en littérature de jeunesse et a signé un article dans le Dictionnaire du fantastique récemment publié chez Ellipse, mais aussi vers la culture réunionnaise, en cosignant un article sur les adaptations en bandes dessinées des aventures du pirate La Buse.