Alliage | n°57-58 - Juillet 2006 Science et littérature

Fernand Hallyn :

Le modèle alphabétique de l’atome ancien

Plan

- La double articulation

- Le rhusmos de Démocrite

- Stoikheion-elementum chez Lucrèce

- Du texte à la langue

Texte intégral

Au XIXe siècle, à l’aurore de la deuxième révolution scientifique, James Clerk Maxwell croyait fortement à l’existence de lois mathématiques, à une régulation divine du monde. Il a posé, par exemple, une loi très précise, selon laquelle les molécules ou les atomes sont des « centres de force » pourvus d’une action répulsive (provoquant des déviations et des collisions) inversement proportionnelle à la cinquième puissance de la distance qui les sépare d’une autre.1 Pour lui, cette loi constituait en quelque sorte la règle mathématique du clinamen lucrécien. En même temps, vu le nombre immense de molécules et l’impossibilité de les observer individuellement, il estimait qu’une telle loi ne pouvait s’utiliser de manière déterministe, mais seulement dans des calculs de probabilité ; aussi, introduisit-il la notion de lois statistiques, qui suppose la coexistence de la prévisibilité d’un code mathématique et de l’imprévibilité des rencontres et des combinaisons des « éléments ».2 Tout cela l’emplisait d’admiration envers ce qu’il tenait pour les intuitions improbables d’un Lucrèce. Il est même allé jusqu’à écrire à l’éditeur du poète latin, pour lui demander des éclaircissements sur certains vers3 :

En particulier, les atomes lucrétiens ont-ils un mouvement originel, toujours le même et dans la même direction (vers le bas), et également accéléré (II 238,239), excepté dans la mesure où ils dévient et entrent ainsi, et seulement ainsi, en collision (v. 220, etc.), alors que (v. 90) spatium sine fine modoque est ?

Les mots sont une illustration tellement bonne de la théorie moderne aux v. 100, lib. II, etc., que ce serait dommage s’ils signifiaient quelque chose de très différent.

Les grand intervalles entre les collisions dans l’air sont en fait à peu près 1/400 000 d’un pouce, mais ils sont grands comparés à ceux dans d’autres milieux.

C’est « avec beaucoup de regret » qu’à la fin de la lettre, Maxwell se résout à admettre que Lucrèce « n’a pas voulu dire ce qu’il a si bien dit. » L’attention de Maxwell se porte avant tout sur le mouvement des éléments (auxquels il attribue aussi un mouvement vibratoire) dans le vide (auquel il substitue l’éther). Il ne mentionne guère les nombreux passages lucrétiens qui établissent une analogie entre les lettres et les éléments. Si cette analogie ne semble plus productive chez le physicien du XIXe siècle, elle a cependant joué un rôle essentiel dans la naissance et l’élaboration de l’atomisme antique et à ce titre constitue elle-même un modèle éclairant la richesse de la pensée analogique.

La double articulation

L’importance et la fréquence de l’analogie entre lettres et atomes dans l’atomisme antique ont souvent été soulignées. La recherche et la découverte mêmes de cette analogie apparaissent comme une tentative d’expliquer la coexistence dans la nature du changement et de la permanence. Mais l’atomisme n’était pas la seule hypothèse corpusculaire proposée en vue de résoudre cette question. Et la comparaison avec des lettres et leurs combinaisons apparaît ailleurs que dans l’atomisme. On la retrouve, par exemple, dans la théorie des quatre éléments. Elle y semble cependant beaucoup plus tardive, et son rôle exclusivement illustratif ou didactique. Un rapprochement apparaît, chez le pseudo-Aristote, qui compare le mélange harmonieux des éléments de la nature à celui des couleurs dans la peinture, des sons dans la musique, ou des voyelles et consonnes dans le discours4 :

« Mais […] l’art aussi, imitant la nature, fait cela. Car la peinture, mélangeant les natures des blancs, des noirs, des jaunes et des rouges fournit des images semblables aux précédentes. La musique, mélangeant de même les sons aigus et graves, longs et brefs, réalise une seule harmonie dans des voix diverses. La grammaire, faisant un mélange de voyelles et de consonnes, constitue tout son art à partir d’elles. »

Cette triple analogie se greffe clairement sur une conception existante de la nature. Chaque comparaison insiste sur la perception immédiate des différences entre couleurs, sons musicaux, voyelles et consonnes. Le passage illustre l’harmonie sensible, fondée sur l’alliance des contraires. Il demeure dans le prolongement de la pensée des qualités perceptibles, alors que les atomistes visent justement à poursuivre l’analyse, au-delà de ces apparences, par l’hypothèse d’unités qui ne se différencient que par la forme, la position et l’ordre. Si les comparaisons induisent quelque chose, cet enseignement ne porte pas sur la nature spécifique des éléments de la nature, mais sur son origine : tout comme la peinture, la musique et le langage, la beauté du monde ne peut qu’être l’œuvre d’un « auteur », d’une Nature artiste ou d’un Dieu.

Le rôle purement didactique de l’analogie avec les quatre éléments ressort également du fait que, inversant le mouvement de la comparaison, les Scholies de Denys de Thrace déclarent que les lettres peuvent être combinées comme le sont les quatre éléments.5 Un tel texte n’utilise pas une analogie en vue d’explorer les possibilités d’une hypothèse physique, mais se réfère à une théorie physique constituée pour décrire l’écriture. Il en va de même dans le passage suivant de Priscien6 :

Les lettres ont aussi reçu le nom d’éléments, par similitude avec les éléments du monde : de même que ces derniers, en se réunissant, forment tous les corps, de même les premiers constituent, en s’assemblant, la voix scriptible, comme si c’était une sorte de corps — et même, en fait, comme le corps qu’elle est vraiment.

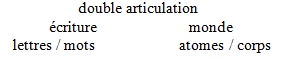

Dans l’atomisme, au contraire, l’analogie avec la langue, telle que la fait découvrir l’écriture, paraît fondatrice. En effet, alors que, pour le pseudo-Aristote, les éléments possèdent les mêmes qualités (froid/sec, humide/chaud) que les corps composés, les atomistes posent l’hétérogénéité totale entre les composants invisibles et les corps visibles.7 En d’autres mots, dans leur solution, le monde obéissait au principe d’une « double articulation », laquelle suppose qu’un objet se constitue à deux niveaux, pourvus de propriétés différentes.8 C’est à ce point de vue que l’analogie avec les lettres et leurs composés pouvait exercer une fonction spécifique et devenir un « modèle » :

L’écriture alphabétique (ou même syllabique) représente ainsi une distribution différentielle de propriétés sur des unités de type différent (fonction distinctive des lettres et fonction significative de leurs combinaisons) que l’on suppose pouvoir régir aussi le monde et qui ne se retrouve pas dans une écriture idéographique (où il n’y a guère d’unités purement distinctives, toutes étant immédiatement signficatives). À l’intérieur de la catégorisation établie, le filtrage des similarités pertinentes s’effectue alors de la manière suivante :

-

(1) les lettres et les atomes sont des éléments permanents dans des mots ou des corps variables ;

-

(2) il existe un nombre limité de types de lettres et d’atomes, mais le nombre de leurs occurrences est infini ;

-

(3) des combinaisons différentes de lettres ou d’atomes produisent des mots ou des objets différents ;

-

(4) un principe de sélection élimine certaines combinaisons de lettres et d’atomes (mots dépourvus de signification, corps monstrueux) ;

-

(5) la lettre et l’atome constituent un premier niveau d’articulation, aux propriétés différentes (purement distinctives), par rapport aux mots et aux corps.

À strictement parler, les similarités énumérées sont les seules à devoir entrer en ligne de compte, car elles seules se rapportent à la notion de « double articulation ». Ainsi l’écriture constitue un modèle totalement visible, observable, d’un système à double articulation. Celui-ci est reporté sur une autre réalité, dont le premier niveau est supposé se soustraire à la perception. Le transfert du modèle permet d’expliquer la co-présence de la stabilité et du changement dans le monde.

Présentée ainsi, l’élaboration analogique se réduit à un processus purement conceptuel que le langage, qui l’exprime, ne fait que refléter. Mais en va-t-il bien ainsi ? Les pages qui suivent visent à montrer que, au contraire, les lettres ne sont pas un véhicule aussi abstrait, mais informent l’analogie des connotations différentes selon les cas. On peut ainsi différencier la pensée de Démocrite et celle d’Épicure ou de Lucrèce par le terme central servant à désigner les lettres-atomes : rhusmos et stoikheion ou elementum.

Le rhusmos de Démocrite

La comparaison entre les éléments de la nature et ceux de la langue est « paradigmatique », au sens où elle accompagne déjà la théorie atomiste depuis Leucippe et Démocrite, comme en témoigne Aristote, non sans faire preuve d’estime pour cette conception à laquelle il n’adhère pourtant pas9:

« Personne, en somme, à propos d’aucun de ces problèmes, n’est allé plus loin que la surface, si ce n’est Démocrite. [...] Démocrite et Leucippe […] après avoir posé les figures [des atomes], en font sortir l’altération et la génération : la séparation et l’union de ces figures produisent la génération et la corruption, et leur ordre et leur position, l’altération. Et, étant donné que pour eux, la vérité résidait dans l’apparence sensible et que les apparences sont contraires entre elles et infinies, ils ont fait ces figures infinies, pour que, par de simples variations dans la composition, une même chose puisse présenter, à des spectateurs différents, des aspects opposés, être transmuée par l’introduction du moindre composant nouveau, et apparaître entièrement différente par le déplacement d’un seul composant ; car tragédie et comédie sont constituées avec les mêmes lettres. »

Aristote situe Leucippe et Démocrite, indique la question à laquelle ils répondent : il s’agit d’expliquer des phénomènes tels que la génération, l’altération, la corruption, tous ces changements dont la cause échappe aux sens. Afin d’y parvenir, ils posent l’existence de particules de matière invisibles, dont les mouvements provoquent le changement des choses visibles, tandis que leur forme, leur grandeur et leur disposition déterminent l’état des objets. L’alphabet fournirait le modèle visible de ce processus invisible.

Un autre passage d’Aristote, dans la Métaphysique 10 cette fois, peut être invoqué. Les lettres diffèrent par leur figure (rhusmos : extension, écartement), leur ordre (diatighè : contact, ligature), leur position (tropè : direction, infléchissement). Aristote illustre la différence de figure par l’opposition de a et n, celle de l’ordre par an et na, celle de la direction par i et h ou z et n.

Si les lettres et leurs combinaisons illustrentle comportement des atomes, et si la comparaison sera reprise rituellement chez presque tous les atomistes ultérieurs, avec une fonction la plupart du temps didactique, l’analogie a servi aussi, à l’origine, de ferment heuristique. L’atomisme antique n’est pas pensable en dehors d’une civilisation utilisant une écriture alphabétique, qui décompose les mots en éléments hétérogènes. Michel Serres note à ce sujet11 :

« À la projeter dans le temps d’une évolution, on pourra dire que l’idée atomique fut produite au moment de l’invention de l’écriture ou des alphabets non idéographiques. »

En effet, on constate, par exemple, qu’une civilisation qui ne connaît pas l’écriture syllabique ou alphabétique, comme celle de la Chine, n’a pas développé d’hypothèse de type atomiste. L’analogie illustre ainsi l’importance de l’enracinement culturel des hypothèses et des théories, qui ne peuvent se penser en dehors du contexte de toute une civilisation : comme l’écrit Judith Schlanger,12

« la riche impureté de la naissance du savoir est ce qui lie la science à la culture. Il ne s’agit que secondairement de l’épaisseur psychique du savant et de son intimité caractérielle. Il s’agit surtout de l’étoffe culturelle, qui colore et informe toute l’aspiration au savoir… »

Mais au-delà de ces généralités, on peut distinguer aussi dans les conceptions atomistes des variations correspondant à des phases différentes et à des manières différentes de penser les lettres et l’écriture. Serres se fonde essentiellement sur le texte de Lucrèce, mais est-il sûr que l’atomisme de celui-ci soit encore exactement celui de Leucippe ou de Démocrite ? Une étude attentive du sol sémantique de l’analogie peut apporter une réponse à cette question.

Constatons, pour commencer, que le passage de la Métaphysique d’Aristote possède son enracinement culturel propre, différent de celui de Démocrite. Pour désigner les propriétés communes aux lettres et aux atomes, fondatrices de l’analogie, Aristote juxtapose, en vue de les y substituer,13 aux termes de Démocrite les siens propres : à rhusmos correspond schèma, diathigè reçoit taxis pour synonyme, et tropè devient thésis. Dans une étude philologique, R. Cadiou remarque à ce propos qu’Aristote a

« certainement reproduit une comparaison exprimée en termes archaïques ».14

Les termes, dialectiques ou archaïques, attribués à Démocrite par Aristote pour désigner les trois propriétés, tout comme l’hésitation de la tradition manuscrite quant aux exemples,15 inviteraient à évoquer à un type d’écriture utilisant des barres scripturaires et plus ancien que la graphie classique du grec. Ces distinctions seraient donc antérieures à Démocrite, qui les aurait trouvées toutes faites. Elles auraient été appliquées tant bien que mal à l’alphabet grec, mais s’appliqueraient mieux à une autre écriture.16 Dans le cadre du problème posé ici, l’intérêt de cette étude consiste en ce qu’elle attribue aux termes de Démocrite un sens d’origine scripturaire : rhusmos désignerait l’écartement ou l’extension des signes de l’écriture, diathigè leur contact ou leur ligature, tropè leur infléchissement ou leur direction.

Des trois termes désignant les propriétés des lettres et des atomes chez Démocrite, rhusmos est certainement, sinon le plus intéressant, du moins celui sur lequel nous sommes le mieux documentés. C’est aussi le plus intimement associé à l’idée d’« atome » chez Démocrite, à tel point que rhusmos était même le nom technique de l’atome au sens de « matière en mouvement. »17 Un des traités perdus de Démocrite s’appelait Péri tôn diapherontôn rhusmôn (Sur la variété des formes) ; rhusmos sert ici à désigner la forme des atomes. Un fragment conservé affirme que l’air et l’eau rhuthmôi diapherein, sont différents par la forme de leurs atomes. Dans les deux cas, tout se passe comme si l’emploi de rhusmos rendait superflu toute autre dénomination de l’atome. Étant donné l’importance du terme, il vaut la peine de s’y attarder un moment.

Dans une étude étymologique sur rhuthmos — dont rhusmos est la variante ionienne —, Émile Benveniste note qu’il est erroné de voir dans « mouvement régulier des flots » le sens premier du terme. Passant en revue la quasi-totalité des exemples anciens, y compris ceux de Leucippe et de Démocrite, il note que, tout comme schèma (son équivalent aristotélicien), rhuthmos s’applique à la notion de forme, mais envisagée d’une façon particulière : alors que schèma renvoie à une forme constituée, fixée, rhusmos désigne

« la forme dans l’instant qu’elle est assumée par ce qui est mouvant, mobile, fluide, la forme qui n’a pas de consistance organique ».18

Parmi les premiers exemples de rhuthmos relevés par Benveniste, il en est un qui intervient dans un texte sur l’origine de l’alphabet grec même, et qui apparaît également dans la prose ionienne. En effet, Hérodote (V, 58) applique ruthmos à la transformation que subissent les caractères lorsqu’une écriture se développe à partir d’une autre : l’écriture grecque est née de l’écriture phénicienne par le changement de « la forme des caractères » (ton ruthmon tôn grammatôn) ; ou encore, les Ioniens employèrent les lettres des Phéniciens « en les modifiant légèrement » (metarruthmisantes). Il est clair qu’ici, l’idée de rhusmos de l’écriture ne renvoie pas du tout à une forme ou un schème stable, comme le laisse supposer l’exemple aristotélicien de l’opposition entre a et n, mais, au contraire, à l’engendrement d’une forme par le mouvement et à la transformation subséquente d’un caractère (phénicien) en un autre (grec). La conclusion de Benveniste va dans le même sens que celle de Cadiou :

« C’est la preuve d’une tradition plus ancienne encore [qu’Hérodote], qui appliquait rhuthmos à la configuration des signes de l’écriture. »19

Si l’atome se caractérise par un rhusmos — plutôt que par un schèma —, cela ne rapproche-t-il pas encore plus l’atome de la lettre ? En tout cas, une antériorité de l’application de rhusmos à l’écriture semble établie, qui rend tout à fait possible que la conceptualisation de l’écriture ait assumé un rôle de modèle par rapport à celle de l’atome, et plus précisément, à celle de l’atome démocritéen, qui ne se caractérise que par sa grandeur, sa forme, sa position et son mouvement, qui n’a pas de poids, dont l’indivisibilité pose problème, qui peut avoir les dimensions d’un monde — bref, qui est très différent de celui d’Épicure ou de Lucrèce. Dans cette perspective, on doit à Heinz Wismann une tentative d’éliminer quelques difficultés majeures posées par l’atomisme démocritéen, justement par un approfondissement de l’analogie avec l’écriture. Reprenant l’analyse des trois termes : rhusmos, diathigè, tropè, il attribue au premier l’étymologie erronée, mise en cause par Benveniste,20 mais le dote néanmoins d’un sens conforme à l’enquête du linguiste, car le mot évoquerait l’engendrement de la forme des lettres dans le mouvement de l’écriture. Wismann montre ensuite que diathigè et tropè peuvent de même viser « une propriété des lettres résultant de l’acte d’écrire », tropè désignant le « tour » ou le « retour » du mouvement et diatighè le fait de « toucher en traversant ». Comme c’est le cas chez Cadiou, mais avec des accents différents, la réunion des trois termes finit par fournir une description complète de l’acte d’écriture : « Ainsi, la tropè engendre la diatighè, et leur enchaînement forme le rhusmos. » Wismann va cependant plus loin, tirant de l’analogon de l’écriture ainsi redéfini une nouvelle conception de l’atomisme chez Leucippe et Démocrite : pour être éternels, les atomes ne sont pas des corps stables (comme chez Épicure), mais soumis à un « devenir continuel de leurs configurations individuelles ». Compris de cette façon, l’atomisme apparaît encore beaucoup plus nettement dépendant de l’analogie avec l’écriture. Ce n’est pas seulement une question d’origine et d’influence qu’explore ici la philologie, c’est aussi la conception originelle même de l’atome qui demande à être revue et ne correspond plus (ou pas encore) à celle d’Épicure :

« Du corps indestructible, sillonnant l’espace infini du vide, il ne reste pratiquement rien, si ce n’est l’image mobile d’une trajectoire, symbolisée par le rythme singulier d’un caractère d’écriture. »

La question de l’origine scripturaire de l’hypothèse atomiste, et celle du sens même des termes de l’analogie, est donc loin d’être une question purement philologique, car elle conduit à s’interroger sur la nécessité de distinguer des formes très différentes dans la théorisation antique. En particulier, selon l’interprétation de Wismann,

« l’atome [démocritéen] n’est pas un corps »,

il n’est pas indestructible, mais rien que le dessin d’une figure,

le « tracé indéfiniment répété d’une même lettre, se propageant à travers le vide, sans début et sans fin ».

En support de la conclusion philologique, ajoutons que Démocrite appelait les atomes des idées (ideai). Soustraits à la perception, pensées en fonction d’une demande et d’une possibilité logiques, les atomes sont des créations de l’esprit. Leur production ne suppose pas seulement un type de langage pour sa communication, mais déjà pour sa conception. Si l’on ne transfère pas uniquement les propriétés de ce langage, mais aussi, comme le font Leucippe et Démocrite, les termes originaux pour décrire leur formation scripturaire, l’analogie apparaît nettement comme originaire, et non pas seulement illustrative. L’analogie constitue une catachrèse théorique, suppléant à un manque non pas seulement linguistique,, mais conceptuel. En dehors de tout savoir direct, vérifiable, perceptible, elle a pu apparaître comme la voie royale vers un mode de connaissance indirect, séduisant, constructible.

Stoikheion-elementum chez Lucrèce

L’atomisme d’Épicure et de Lucrèce porte toujours la marque d’une pensée sur l’écriture, mais il est assez différent de celui que l’on peut reconstituer pour Démocrite. Pour commencer, le terme central, à partir duquel se déploie l’analogie, n’est plus rhusmos, mais stoikheion ou elementum.21 Stoikheion est dérivé de stoikhos, qui désigne un membre d’une file ou d’un rang. Le mot est appliqué aux « éléments » des choses aussi bien que du langage ou d’une théorie scientifique ; il se réfère également à l’ombre du gnomon et aux signes du zodiaque. Appliqué au langage, stoikheion ne désigne pas simplement la lettre de l’écrit, mais une unité minimale formatrice de tout langage articulé, oral ou écrit. D’après le Cratyle (434 b), les stoikheia sont les éléments dont se composent nécessairement tous les mots prononcés ; selon le Philèbe (18 b-c), leur ensemble limité et structuré, distinct de la « multiplicité infinie » de la voix non articulée, a été institué en objet de l’art de lire et d’écrire par Teuth. Pour Aristote, dans la Poétique (56 b), le stoikheion de l’expression est « une voix indivisible, non pas n’importe laquelle, mais propre par nature à former une voix intelligible. »22 En tant que stoikheion ou élément, la lettre doit être soigneusement distinguée du gramma : celui-ci correspond à la lettre en tant dessin, caractère gravé ou écrit, à l’état isolé, alors que le stoikheion est un intégrant, un terme non pas inerte, mais en puissance d’ouverture sur des combinaisons virtuelles.23 Le stoikheion de la langue est donc un élément indécomposable et propre à entrer dans toutes les compositions qui forment les « expressions » de la langue. Tout en garantissant la mobilité et le changement au niveau des corps composés, les atomes eux-mêmes, devenus des stoikheia, se sont solidifiés (ils ont littéralement acquis un « poids », qu’ils n’avaient pas chez Démocrite) et ont perdu cette qualité d’être eux-mêmes ces données en « fluement » — pour reprendre le néologisme utilisé par Benveniste lorsqu’il transpose le rhusmos ionien en français. Or, la transformation de la pensée de la lettre, de rhusmos devenu stoikheion, se double d’une transformation de la notion d’atome.

L’analogie entre le stoikheion ou elementum et l’atome apparaît sous sa forme la plus connue, avec force répétitions et développements, dans le De Natura rerum de Lucrèce. Certains atomes sont lisses, d’autres crochus, d’autres encore pourvus d’angles — comme les lettres sont fermées ou ouvertes, arrondies ou droites, etc. Formes constituées, arrêtées, rigides, non plus saisies dans le mouvement de leur devenir. Et dans cette forme, capables de s’enchevêtrer à d’autres. Les atomes ont une forme, une position, un mouvement. Les lettres, une figure, un ordre, une position. Cela suffit. Les éléments ou stoikheia sont dénués de sens et pourtant porteurs de ce qu’il faut au sens pour se constituer. Comme la combinaison des atomes produit la blancheur, la dureté ou le parfum de la chose (qualités dont eux-mêmes sont dépourvus), de même, la combinaison des lettres produit la signification des mots de « blancheur », de « parfum », etc. — significations auxquelles les lettres individuelles ne participent pas, conformément au mécanisme de la double articulation.

Le texte de Lucrèce illustre la perfection de cette analogie, en l’appliquant à soi-même. Le De Natura rerum n’énonce pas simplement une comparaison, comme le faisait Aristote, en ajoutant des exemples de lettres (a et n, i et h...) ou de textes (tragédie, comédie). Par une pratique constante de la paronomase, de l’anagramme et de figures apparentées, le De Natura rerum joue, devient et est lui-même cet exemple auquel renvoie la comparaison. Il performe l’analogie. Sa constitution reflète celle de son propos, si bien que le poème met littéralement sous les yeux, selon l’effet rhétorique d’enargeia,24 l’objet dont il parle et qui, en lui-même, se soustrait aux sens. Tout comme les mêmes éléments dans des combinaisons différentes produisent tantôt le bois tantôt le feu, ainsi une autre combinaison de lettres produit, en latin, les mots qui désignent le bois (ligna) et le feu (ignis) (I, 905-914)25 :

Par là, tu peux voir maintenant quelle importance ont pour des éléments donnés, ainsi que je te le disais tout à l’heure, leurs mélanges, leur position dans les combinaisons, les mouvements qu’ils communiquent ou reçoivent. Et tu vois encore que les mêmes, au moyen d’un léger changement, créent également feu et bois. C’est aussi un léger changement dans les lettres qui nous fait distinguer des sons très différents dans les mots ligneux et igné .

La comparaison ne propose pas seulement un rapprochement sémantique, mais porte, à travers la paronomase ligna - ignis sur les éléments mêmes qui constituent la langue et le texte. L’enargeia se prolonge jusqu’à exploiter la base matérielle même de l’écriture. Aussi Lucrèce offre-t-il son propre poème en tant qu’analogon de la constitution du monde (I, 814-829) :

Il importe donc de considérer, non seulement la nature des éléments, mais encore leurs mélanges; les positions respectives qu’ils prennent, leurs mouvements réciproques. Les mêmes, en effet, qui forment le ciel, la mer, les terres, les fleuves, le soleil, forment aussi les moissons, les arbres, les êtres vivants: mais les mélanges, l’ordre des combinaisons, les mouvements, voilà ce qui diffère.

Réfléchis : dans nos vers mêmes tu vois nombre de lettres communes à nombre de mots, et cependant ces vers, ces mots, est-ce qu’ils ne sont pas différents par le sens et par le son ? Tel est le pouvoir des lettres quand seulement l’ordre en est changé ! Mais les principes du monde apportent incomparablement plus d’éléments à la création des êtres et à leur variété infinie.

L’illustration par le texte des processus attribués à la nature rend inadéquate toute traduction qui se contente de restituer seulement les idées et les images. Il suffit de comparer le passage suivant dans la version française d’Henri Clouard (II, 688-699) :

Mais voyons ! dans nos vers mêmes, à tout instant t’apparaissent des lettres communes à plusieurs mots, et cependant tu dois reconnaître que ce vers, ces mots, sont diversement composés : non qu’ils n’aient que peu de lettres communes, non qu’il ne puisse se trouver deux mots où tous les éléments se ressemblent, mais parce qu’en général, les ensembles ne sont pas pareils de tous points. C’est ainsi que dans d’autres corps encore, malgré les éléments nombreux qu’ils ont identiques, la somme des éléments diffère. N’aura-t-on donc pas raison de dire qu’une même composition ne se peut retrouver dans la race humaine, dans les céréales et dans les corps des arbres vigoureux ?

et les vers de Lucrèce lui-même, où je souligne les principaux phénomènes de permutation, d’adjonction, de suppression et de substitution de lettres :26

Quin etiam passim nostris in versibus ipsis,

Multa elementa vides multis communia verbis,

Quum tamen inter se versus ac verba necesse est

Confiteare alia ex aliis constare elementis.

Non quod multa parum communis littera currat,

Aut nulla inter se duo sint ex omnibus isdem

Sed quia non volgo paria omnibus omnia constant.

Sic aliis in rebus item communia multa

Multarum rerum quum sint primordia, longe

Dissimili tamen inter se consistere summa

Possunt...

Les variations au niveau de la performance scripturale (et phonique27) reflètent ainsi celles qui s’enchaînent dans la thématique du texte (II 1013-1021) :

C’est à l’aide des mêmes caractères que nous désignons le ciel, la mer la terre, les fleuves, le soleil ; et de la même façon encore les moissons, les arbres, les animaux. Et dans nos vers eux-mêmes, l’ordre des lettres est essentiel, essentiels sont leurs arrangements; les mots, non tous pareils, mais se ressemblant en grande partie, ne diffèrent que par l’ordonnance des lettres.

M. Bollack résume ainsi les effets de cette pratique : « Le motif des lettres de l’alphabet (elementa), qui traverse de ses variations les livres I et II montre par ce qu’il dit, et par la manière dont il le dit, que ce qui se passe pour les choses se produit aussi dans la genèse du texte. Si le poème reflète le monde, c’est que ses éléments, mots ou figures, changent de sens suivant les lieux. Son organisme interne imite la vie. Il faut donc que la comparaison, pour qu’elle exprime ce fait, s’accroisse et se transforme. Ces variations constituent sa fonction métadescriptive. »28 Encore importe-t-il de préciser. Le texte reflète-t-il vraiment quelque chose d’antérieur et d’extérieur ? Ou, au contraire, conduit-il à se représenter une « réalité » invisible, pure construction de l’esprit, qui ne peut être imaginée qu’à travers l’antériorité de l’exemple scriptural même ? Plus qu’une illustration, le texte propose une expérimentation. Il « démontre » la possibilité d’un fonctionnement de type atomique par l’existence d’un fonctionnement semblable au niveau de l’écriture. Celle-ci devient le modèle de la théorie qu’elle développe et dont elle permet, par son existence même, le transfert hypothétique à d’autres situations construites par analogie.

Du texte à la langue

Dira-t-on donc que le De Natura Rerum fonctionne de manière auto-référentielle et que cette auto-référence institue la référence à l’atomisme, au lieu de simplement l’imiter ? Est-ce bien le texte qui figure le monde ? Ou le texte est-il lui-même figure, représentation, modèle, de ce qui ne peut être figuré ou représenté dans sa totalité — à savoir la langue qu’il met en œuvre ?

On a souvent reconnu un aspect problématique à l’analogie entre lettres et atomes, du fait que les atomistes fileraient avant tout l’aspect analytique de la métaphore du livre du monde (la décomposition en unités minimales), mais beaucoup moins l’aspect synthétique : comment les atomes se combinent-ils en corps bien formés, et les lettres, en unités significatives, lisibles29 ? Il est vrai que Lucrèce explique l’élimination des monstres de la nature30. Mais cela suffit-il ? Lorsque Cicéron réfute l’atomisme, il souligne que ni l’harmonie du monde ni celle d’un texte ne peuvent être le fruit du hasard ou du clinamen, car elles supposent une création téléologique, demandant l’intervention d’une conscience et d’une volonté qui introduisent une cause finale31 :

Ici ne dois-je pas m’étonner qu’il se trouve un homme qui se persuade que certains corps solides et indivisibles se meuvent par leur propre force et leur poids, et que, de leur concours fortuit, s’est fait un monde si beau, si brillant ? Je ne vois vraiment pas pourquoi celui qui croit que cela a pu se faire, ne croirait pas aussi qu’en jetant ensemble un nombre prodigieux des vingt et un caractères de l’alphabet (qu’ils fussent d’or ou d’une autre matière), et en les répandant sur le sol, on en pourrait composer d’une manière lisible les Annales d’Ennius ? Je doute pourtant que le hasard soit capable d’en faire jamais un seul vers.

Cet argument de la nécessité d’un auteur et d’une cause finale sera très souvent repris dans la suite.32 Il permet de réfuter l’atomisme sur la base de certains « ratages » présumés de l’analogie : d’une part, l’atomisme n’explique pas la beauté du monde ; et d’autre part, l’analogie avec un texte écrit et lisible devrait intégrer aussi la notion d’une instance responsable de la beauté du monde comme un auteur l’est de la signification d’un texte. On notera cependant que, pour Lucrèce, loin d’être d’une beauté éclatante, le monde est, au contraire, marqué par l’imperfection (V, 195-199) :

Et quand j’ignorerais la nature des atomes, j’oserais encore, après l’examen des phénomènes célestes et bien d’autres d’ailleurs, affirmer que la nature n’a pas été faite pour nous et qu’elle n’est pas l’œuvre des dieux : tant l’ouvrage laisse à désirer !

D’autre part, l’allusion cicéronienne aux Annales d’Ennius est en porte-à-faux par rapport à la nature du comparant ultime mis en œuvre par l’analogie. Celle-ci ne porte pas sur des lettres et un texte, mais sur des lettres et une langue. En dernier lieu, le De Natura rerum met sous les yeux des propriétés qui n’appartiennent pas au seul poème, mais à la langue en général. Pour prendre un exemple entre mille, lorsque Lucrèce écrit :33

unde animale genus generatim in lumina vitae

redducit Venus…

ou encore :34

ipsaque deducit dux vitae dia Voluptas

et res per Veneris blanditur saecla propagent,

ne genus occidat humanum.

le nom de Venus apparaît comme la fusion de mots allitérés en v (vitae, voluptas) et d’autres qui commencent par la syllabe gen (genus, generatim). Ce que ces rapprochements « étymologiques »35 mettent en scène n’est évidemment pas une propriété du poème, mais de la langue et de son clinamen perpétuel. Produit de la langue, le texte la célèbre. Il pointe vers l’origine qui le rend possible. C’est au niveau de la langue que les lettres se retournent, se rencontrent, entrent dans des combinaisons sans cesse variées.

Or, si l’analogie lucrécienne porte bien sur les lettres et les mots de la langue, dont le texte fait miroiter les propriétés, la critique de Cicéron perd toute pertinence. La langue, en effet, n’a pas d’auteur et sa formation n’obéit à aucune cause finale, mais s’explique de la même manière que les bruits des animaux :36

Aucune faculté de voir n’exista avant la constitution des yeux, aucune parole avant la création de la langue : c’est, au contraire, la langue qui a précédé de beaucoup la parole…

Ainsi donc, penser qu’un homme ait pu alors distribuer des noms aux choses et que de lui tous les autres aient appris les premiers mots du langage, c’est folie…

Si donc des émotions différentes amènent les animaux, tout muets qu’ils sont, à émettre des sons différents, combien n’est-il pas plus naturel encore que les hommes aient conformé leur voix à la diversité des choses ?

Il convient donc de noter ce paradoxe de la dissociation des métaphores d’une langue alphabétique et du livre du monde : si l’analogie entre les lettres de l’alphabet et les éléments constitutifs du monde apparaît d’abord chez les atomistes, la métaphore du livre est utilisée par leurs adversaires stoïciens, qui considèrent le monde comme un immense spectaculum, un grand livre idéogrammatique supposant nécessairement un auteur. Une conception différente de la lettre et du code sous-tend cette opposition. Le monde et la langue s’expliquent par le même clinamen et les mêmes règles de bonne formation. Il existe d’ailleurs plusieurs langues, résultats de combinaisons différentes, comme il existe une pluralité de mondes.

Notes de bas de page numériques

1 . Résultat remarquable par sa précision. Dans les années 1920, Lennard-Jones arriva à une force répulsive inversement proportionnelle à r7. Dans les années 1950, des calculs (faits par Casimir) de la force mécanique entre deux molécules non chargées donnèrent un résultat semblable.

2 . J’emploie « éléments » parce que les termes « atome » et « molécule » n’étaient pas encore bien différenciés. Elementa est, par ailleurs, le mot préféré de Lucrèce.

3 . J. C. Maxwell, Scientific Letters and Papers, éd. P. Harman, Cambridge University Press, 1995, t. II, p. 251. Les citations et commentaires de Lucrèce (toujours admiratifs) sont nombreux dans les manuscrits aussi bien que dans les textes publiés de Maxwell : voir les index des trois volumes de l’éd. Harman.

4 . Aristoteles Latinus, De Mundo , éd. W.L. Lorimer, Rome, Libr. dello Stato, 1951, p. 66 : « Sed, ut videtur, ars quoque naturam imitans facit hoc. Nam pictura alborum nigrorum, citrinorum et rubeorum, colorum commiscens naturas egit precedentibus ymagines consonas. Musica vera acutos pariter et graves, longos et breves, sonos commiscens in vocibus diversis unam armoniam perfecit. Gramatica vero, ex vocalibus et consonantibus litteris mixturam faciens, totam artem ex eis constituit. »

5 . Cf. F. Desbordes, Idées romaines sur l’écriture, Lille, Presses univ. de Lille, 1990, p. 127.

6 . Ibid., p. 129.

7 . Cf. Épicure, Lettre à Hérodote : « Et maintenant, pour revenir aux atomes, il faut penser qu’ils n’admettent aucune des qualités des apparences, sauf la forme, le poids et la grandeur et tout ce qui est nécessairement lié à la forme. »

8 . La notion de « double articulation » a été introduite en linguistique par A. Martinet (Travaux du Cercle Linguistique de Copenhague, t. V, 1949), pour distinguer le niveau des relations purement distinctives entre sons et les relations significatives, qui apparaissent à partir du niveau des mots.

9 . Aristote, De la génération et de la corruption, 315 a 34 et 315 b 6-14, trad. J. Tricot, Paris, Vrin, 1951, p. 10-11. Les mots en italiques correspondent à une citation de Leucippe.

10 . Aristote, Métaphysique , A 985 b 16-17.

11 . Cf. M. Serres, La naissance de la physique dans le texte de Lucrèce. Fleuves et turbulences, Paris, éd. de Minuit, 1977, p. 175. + R. Harder.

12 . I. Stengers & J. Schlanger, Les Concepts scientifiques, Paris, Gallimard, 1991, p. 104.

13 . La substitution est un fait accompli dans la Physique, 188 a 24, où n’apparaissent plus que les équivalents aristotéliciens des termes démocritéens.

14 . R. Cadiou, « Atomes et éléments graphiques », Bulletin de l’Association G. Budé , oct. 1958, pp. 54-64.

15 . Cela vaut surtout pour la différence de direction entre I et H. L’exemple se retrouve chez Philon (De Aeternitate mundi , 22). Mais la tradition manuscrite du texte d’Aristote le remplace par z et n, n et h ou z et h. L’exemple de la différence en figure (a et n) est parfois remplacé par a et h. Cf. R. Cadiou, o.c., p. 58.

16 . De type runique ou ogamique, selon Cadiou (o.c.).

17 . G. de Santillana, Le Origini del pensiero scientifico, Florence, Sansoni, 1966, pp. 153, 157.

18 . E. Benveniste, Problèmes de linguistique générale, Paris, Gallimard, 1966, p. 333.

19 . Ibid., p. 330.

20 . H. Wismann, « Réalité et matière dans l’atomisme démocritéen », dans F. Romano (éd.), Democrito e l’atomismo antico (= Siculorum Gymnasium, n.s., XXXIII-1, 1980, p. 69 : « Le terme de rhusmos (plus courammentt rhuthmos) évoque d’abord le mouvement de l’eau, la succession régulière des ondes (voir le verbe rhein). Toutes les citations proviennent des pp. 70-71. Voir également un autre article de H. Wismann, « Atomos Idea », Neue Hefte für Philosophie, XV-XVI (1979), pp. 34-52.

21 . Pour une synthèse sur l’étymologie et les sens de ces termes, cf. F. Desbordes, o.c., chap. VII.

22 .Voir le commentaire dans l’édition-traduction de la Poétique, R. Dupont-Roc et J. Lallot, Paris, Seuil, 1980, p. 318.

23 . Cf. H. Maldiney, Aîtres de la langue et demeures de la pensée, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1975, pp. 338-341.

24 . Sur les effets rhétoriques et poétiques de l’enargeia en général, cf. P. Galand-Hallyn, Les Yeux de l’éloquence, Orléans, Paradigme, 1995.

25 . Je cite la traduction d’Henri Clouard (Paris, Garnier, 1964).

26 . Pour une longue série d’autres exemples, où la relation à l’atomisme est explicitée, cf. P. Friedländer, « Pattern of Sound and Atomistic Theory in Lucretius », American Journal of Philology, 1941, pp. 16-33.

27 . Rappelons que le stoikheion est l’unité minimale du langage, écrit aussi bien que parlé.

28 . M. Bollack, La Raison de Lucrèce, Paris, Minuit, 1978, p. 246. Cf. également les indications de R. Galvagno, « Modello scientifico e testo poetico: atomi e lettere in Lucrezio e Marchetti », dans Il segno barocco. Testo e metafora di una civiltà, sous la dir. de G. Nocera, Rome, Bulzoni, 1983, pp. 245-261. L’analyse proposée ici de la métaphore de l’écriture chez Lucrèce n’est évidemment que très partielle. Pour une étude approfondie de tous les aspects de la question, cf. A. Deremetz, Le Miroir des Muses, Lille, Septentrion, 1995, pp. 242-288.

29 . Cf. H. Blumenberg, Die Lesbarheit der Welt, p. 40 « Die Buchstabenmetapher veranschaulicht zwar die reduktive Verfahrensweise der atomistischen Theorie, aber sie leistet nichts zu ihrer Begründung. »

30 . Cf. De Natura rerum, II, 700 sqq., et V, 837 sqq.

31 . Cicéron, De natura deorum, II, 93.

32 . Deux exemples seulement. D’abord Kepler, qui, dans le De Stella nova, rapporte, entre autres, une conversation avec sa femme à ce propos (Gesammelte Werke, t. I, éd. M. Caspar, Munich, Beck, 1938, pp. 283-286). Mais aussi Chateaubriand, qui insère dans les « notes et éclaircissements » du Génie du christianisme, un long développement destiné à réfuter l’atomisme, « le mouvement de la matière fournissant une preuve sans réplique en faveur de l’existence de Dieu ».

33 . I, 227-228 : « … d’où Vénus ramène-t-elle sans cesse à la lumière de la vie les générations des espèces vivantes… » Cet exemple et le suivant sont repris à P. Friedländer, o.c., p. 29.

34 . II, 172-174 : « … et les conduit lui-même ce guide de la vie, le divin Plaisir, qui par l’attrait des œuvres de Vénus les invite à se reproduire pour empêcher la mort du genre humain. »

35 . Il s’agit évidemment de l’« étymologie » au sens antique, telle que la pratique, par exemple, Varron.

36 . De Natura rerum, IV, 836-838 ; V, 1041-1042, et 1087-1090.

Pour citer cet article

Fernand Hallyn, « Le modèle alphabétique de l’atome ancien », paru dans Alliage, n°57-58 - Juillet 2006, Le modèle alphabétique de l’atome ancien, mis en ligne le 02 août 2012, URL : http://revel.unice.fr/alliage/index.html?id=3545.

Auteurs

Professeur à l’université de Gand, il a notamment publié : La structure poétique du monde : Copernic, Kepler (Seuil, 1987) ; Galilée : le Messager des étoiles (Seuil, 1993) ; Les structures rhétoriques de la science : de Kepler à Maxwell (Seuil, 2004).