Loxias-Colloques | 1. Voyage en écriture avec Michel Butor | Le pas du texte

Cristina Pirvu :

Le pas du texte vers soi-même

Michel Butor et la poétique de l’intervalle à parcourir

Index

Mots-clés : Butor (Michel) , poésie

Géographique : France

Chronologique : Période contemporaine

Plan

- 1. Qu’est-ce qu’un texte ?

- 2. Le texte est mouvement

- 3. Marcher avec le texte

- 3.1. Premier exemple

- 3.2 Deuxième exemple

- 3.3. Troisième exemple

Texte intégral

« Vous avez mis le pied gauche sur la rainure de cuivre […] »

Michel Butor, La Modification

Le titre de notre article ne renvoie ni au retour du texte sur lui-même ni à une autre forme d’autoréférentialité textuelle. Son sous-titre explicatif et rectificateur précise la perspective poétique de notre approche et écarte la piste d’une étude centrée sur la métatextualité.

Ce n’est pas de la littérature sur la littérature que nous traitons, mais d’un troisième art (dans la suite de la musique et des arts plastiques qui ont fait l’objet des interventions de Patrick Quillier et de Béatrice Bonhomme dans la Journée d’Étude Michel Butor). Il s’agit de la danse, sous sa forme la plus simple (et, probablement, la plus remarquable) qui est celle de la marche à pied.

Malgré les apparences, l’idée d’aborder l’œuvre de Michel Butor sous l’angle d’un dynamisme instaurateur d’œuvre assimilé à la marche à pied n’est pas une idée insolite. Michel Butor est l’initiateur d’un projet d’ITÉROLOGIE (science des déplacements humains), dont il donne, d’ailleurs, « quelques idées en vrac », dans son article Le voyage et l’écriture1, publié dans Répertoire IV. L’auteur illustre à maintes reprises, à travers son propre travail scriptural, le rapport important qui relie le voyage et l’acte d’écrire. Nous rappelons son affirmation faite lors d’un entretien : « L’écriture est un voyage et le voyage est écriture2. »

Il est utile de rappeler sur ce point l’emploi du temps habituel de Michel Butor, tel que l’écrivain le décrit : promenade à pied le matin, dans les alentours de sa maison, et travail d’écriture l’après-midi. Quand il n’est pas parti en voyage.

À l’instar de ces considérations, notre hypothèse de travail s’énonce à travers une phrase simple : LE TEXTE MARCHE.

Le texte ne marche pas dans le sens du fonctionnement d’un mécanisme, mais dans le sens d’un mouvement perpétuel qui l’instaure, qui le crée dans l’écriture, et qui se prolonge, par un mouvement similaire, dans la lecture. Autrement-dit, le texte ne cesse pas de marcher. À notre sens, le texte est, avant tout, en mouvement. Le texte est mouvement.

Notre argumentation s’appuie sur l’analyse d’un corpus de textes butoriens, mais aussi sur une vision butorienne de la littérature. Après avoir balisé le terrain théorique d’une recherche textuelle (1), nous étayons les arguments favorables à l’hypothèse du texte-mouvement (2), que nous vérifions, enfin, à travers trois analyses de cas textuels précis (3).

1. Qu’est-ce qu’un texte ?

La réponse à cette question est tributaire de la perspective dans laquelle on se situe : avant, après ou pendant le texte. Il est inutile d’ajouter que ces perspectives n’existent pas à l’état pur et qu’il s’agit plutôt de dominantes. Pour résumer, on peut affirmer que la génétique textuelle s’intéresse surtout à ce qui se passe avant le texte, tandis que la linguistique textuelle, la sémiotique, l’herméneutique visent plutôt une configuration de sens que le lecteur produit après la publication du texte. Écriture du texte, d’une part, interprétation du texte, de l’autre.

Cependant, on est toujours avant le texte, car le texte est toujours à faire. Son sens est à configurer. Sa signification totale est à saisir.Nous sommes aussi, depuis longtemps, dans une espèce d’après-texte, car le texte en question est précédé par tous les textes déjà écrits, avec lesquels il entre, inévitablement, dans une relation d’intertextualité.

Se mettre en accord avec la temporalité créatrice du texte revient à aborder une perspective phénoménologique. La perspective que nous choisissons est celle du texte en train de se faire – perspective poïétique qui, à notre sens, intègre les autres points de vue. Interpréter c’est non pas seulement trouver un sens, mais aussi donner, créer du sens. Qu’on soit l’écrivain en train de l’écrire ou l’interprète en train de le lire ou de le traduire, on va avec le texte, on l’accompagne. On accompagne sa marche vers soi-même, la démarche par laquelle il devient ce qu’il est.

Nous retrouvons cette perspective poïétique dans l’ouvrage Poïétique et poétique d’Irina Mavrodin3, où l’auteur développe et commente la célèbre formule de Paul Valéry : L’exécution du poème est le poème.

« […] l’œuvre de l’esprit n’existe qu’en acte »(souligné dans le texte), en dehors de cet acte (acte de production, acte de consommation), elle est un objet comme un autre. Un poème, en dehors de l’acte qu’est sa production, en dehors de l’acte qu’est sa consommation […], n’est qu’un enchaînement de signes graphiques sur le papier, un objet matériel qui peut être manipulé comme n’importe quel autre objet. […] Ainsi, un poème est ce qu’il est uniquement dans l’acte (mais uniquement parce que, dans sa matérialité, il est ce qu’il est)4.

Nous paraphrasons la formule de Valéry et nous affirmons que le texte n’existe qu’en acte. Valéry tient à distinguer l’acte de production de celui de consommation. Selon lui, il n’y a pas de confusion possible entre les deux. La lecture en tant que consommation du texte n’est pas production, sans doute, mais quand la lecture est interprétation ou traduction, elle équivaut, à notre sens, à un acte de production.

Le commentaire d’Irina Mavrodin met en lumière un fait d’importance majeure : c’est uniquement dans l’acte que le poème est ce qu’il est. Nous extrapolons cette affirmation et nous nous proposons de démontrer que l’être du texteest le devenir ou l’« acte » du texte.

Plusieurs théories du texte communiquent avec cette vision du texte in actu.

Pour la linguistique, le texte représente une unité configurationnelle. Un texte est défini par sa cohérence sémantico-pragmatique globale et par la possibilité de transformer la succession des séquences en simultanéité des points d’une figure5. Nous citons les explications de Jean-Michel Adam, tout en soulignant le fait qu’elles portent sur la réception du texte, sur sa création dans l’acte de lecture :

Pour comprendre un texte, il faut être capable de passer de la séquence (lire-comprendre les propositions comme venant les unes après les autres conformément à la contrainte de la linéarité de la langue) à la figure. Il faut, comme P. Ricœur l’a montré, être capable de comprendre le texte comme faisant sens dans sa globalité configurationnelle6.

Il est fort possible que le passage d’une séquence à l’autre, en aval du texte, ait un correspondant en amont du texte. La compréhension du texte est une reconstruction du texte, mais que se passe-t-il du côté de la construction du texte, du côté de son écriture ? N’y a-t-il pas un passage similaire d’une séquence à l’autre, voire d’un mot à l’autre ou d’un texte à l’autre ?

Quand les linguistes définissent le texte en tant qu’unité transphrastique, ils touchent déjà à une certaine dimension dynamique du texte. Ils considèrent que le texte n’est pas une simple concaténation de phrases, mais qu’il relève d’une structure particulière, différente de celle des phrases. Le texte va au-delà de la phrase. Notre hypothèse puise dans cette notation de Michel Meyer (citée par Jean-Michel Adam) : « Certes, le texte se matérialise bien par l’ensemble de phrases qui le composent, mais il les dépasse toujours7. » C’est du côté du préfixe trans- dans « transphrastique » et du côté d’un verbe comme « dépasser » que se portent nos interrogations.

Nous rompons avec la conception du texte en tant qu’objet clos. Le texte a été souvent vu comme « objet », comme « tissu des mots engagés dans l’œuvre »8, selon la fameuse définition de Roland Barthes. L’enjeu de notre travail est celui de montrer l’importance de l’action de tissage qui s’y effectue.

Nous creusons du côté de l’assemblage des éléments dans un tout unitaire appelé texte. La sémiotique a défini le texte comme ensemble de signes. Elle voit dans le texte une globalité de sens, un tout de signification. Selon le Glossaire de sémiotique de Pascal Vaillant, la notion de texte correspond d’ailleurs à la manifestation d’un système sémiotique :

TEXTE. Ce terme courant évoque surtout l’usage de la langue écrite. Il est employé ici dans le sens plus général de manifestation d’un système sémiotique donné et perçu comme une unité complète d’interprétation. Les unités sémiotiques plus petites (les signes) ne constituent pas une totalité et n’ont pas de sens en elles-mêmes (elles ont un sens, mais celui-ci n’est défini que dans le contexte du texte ; en elles-mêmes, elles n’ont qu’une signification). Le texte est le point de départ et le point d’arrivée de la description sémiotique. Nous suivons ici Rastier (1994) : « Les textes sont l’objet de la linguistique »9.

Il ne s’agit pas de la manifestation d’un seul système sémiotique, mais de la manifestation de plusieurs systèmes sémiotiques. La linguistique, par la voix de Dominique Maingueneau, nous rappelle d’ailleurs que les textes sont « des réalités plurisémiotiques10 », basés sur l’entrelacement de plusieurs systèmes de signes. Le texte reste rarement enfermé dans la prison d’un « tout » auto-suffisant. Le plus souvent, le texte se trouve au carrefour de plusieurs textes. Il n’est pas un objet, mais fait l’objet d’une création.

À l’heure du numérique, la linguistique souligne également le fait que les textes sont des objets construits, des artéfacts. Tel que Jean-Marie Viprey l’indique : « le texte est par sa nature d’artéfact et dès l’origine, hypertexte11. » Louis Hay soulignait une idée similaire dans son article au titre provocateur : « Le texte n’existe pas »12.

Le texte naît au carrefour des textes, au milieu des « liens ». Les liens hypertextuels ne témoignent pas forcément d’une fuite du texte ou de sa dissolution. Pour être des hypertextes, les textes n’ont pas attendu l’invention des ordinateurs. Les textes sont des hypertextes « dès l’origine », car ils se construisent toujours de manière intertextuelle. Les textes inter-agissent, nous dit la critique intertextuelle. Ce que nous essayons de déterminer c’est la façon dont ils interagissent, le comment de cette interaction mise en avant par la critique intertextuelle.

Dans son projet d’élaboration d’« une poétique des textes en mouvement », Tiphaine Samoyault note « la complexité des interactions qui jouent entre les textes, du point de vue de la production aussi bien que de la réception13. » Nous nous proposons d’étudier un cas particulier de cette interaction, sans que l’accent tombe sur la notion de mémoire (mémoire d’un texte dans un autre), mais sur celle d’écriture de l’intervalle. Notre approche n’est pas d’ailleurs uniquement intertextuelle, car elle porte aussi sur l’intervalle entre un mot et un autre (dans une liste). Elle n’arrive que dans un deuxième et troisième temps à l’intervalle qui existe entre deux textes ou entre l’avant-texte et le texte.

2. Le texte est mouvement

La critique génétique a mis en avant l’idée du texte comme mouvement, tout en proposant à l’épistémologie littéraire des notions telles « l’avant-texte » ou l’« état de texte ». Avancée par Jean Bellemin-Noël, la notion d’avant-texte permet de penser le texte dans son devenir, car elle désigne

l’ensemble constitué par les brouillons, les manuscrits, les épreuves, les « variantes », vu sous l’angle de ce qui précède matériellement un ouvrage, quand celui-ci est traité comme un texte, et qui peut faire système avec lui14.

Il convient de souligner le fait que, dans la conception de Bellemin-Noël, l’avant-texte « fait système » avec le texte. Il le met en perspective, il nous permet de mieux l’envisager. Le texte ne condamne pas l’« avant-texte » à une sortie de scène. Au contraire, les deux notions communiquent et débouchent sur une acception plus dynamique du « texte ».

Louis Hay écrit dans son article de 1985, publié dans la revue Poétique :

L’écriture ne vient pas se consumer dans l’écrit. Peut-être faut-il tenter de penser le texte comme un possible nécessaire, comme une des réalisations d’un processus qui demeure toujours virtuellement présent à l’arrière-plan et constitue comme une troisième dimension de l’écrit15.

Avec cette « troisième dimension de l’écrit », on sort dans l’espace du texte, on admet l’existence d’un mouvement qui le fonde. On gagne en profondeur. « Le texte n’existe pas » est une formule qui renvoie au perpétuel inachèvement du texte et au maintien d’une ouverture entre l’écriture et l’écrit.

La critique génétique s’intéresse justement à cette troisième ou, selon d’autres chercheurs, quatrième dimension du texte, qui est celle du temps de son élaboration :

[…] le travail des généticiens a consisté à construire et à organiser l’objet scientifique appelé avant‑texte qui est le texte en travail, saisi et interprété dans le temps de son devenir‑texte. Le premier objectif de ce type de recherche est de mettre en lumière la dynamique de la textualisation à l’étatnaissant, d’interpréter ce devenir pour mieux cerner les significations et la spécificité esthétique de l’œuvre, et à une échelle plus large, d’en déduire des régularités généralisables pour la création écrite. Le second objectif, intimement articulé au travail interprétatif, est de fournir de nouvelles éditions de ces textes en les situant dans le cadre de leur élaboration, et d’autre part de publier les manuscrits inédits les plus significatifs, c’est à dire de promouvoir l’idée du work in progress dans des éditions d’un type nouveau qui rendent accessibles les découvertes souvent surprenantes de l’étude de genèse et qui permettent de lire les textes à la lumière de leurs « secrets de fabrication ». Globalement, il s’agit d’ouvrir le texte sur sa quatrième dimension : celle du temps de sa propre élaboration tel qu’il se donne à lire à travers l’avant‑texte de l’œuvre16.

Si, grâce à la critique génétique, l’espace du texte renoue avec sa dimension temporelle, nous avons enfin les deux paramètres essentiels de son mouvement : l’espace et le temps.

Dans le volume La Naissance du texte (textes assemblés par Louis Hay), Jean Starobinski nuance sa réflexion sur le devenir et l’aboutissement du texte, en proposant un syntagme qui décrit le mouvement foncier du texte : « le texte en chemin » :

Je me dis que pour parler des textes en chemin, ou du chemin vers le texte, il ne disconvient pas de faire, sur le vif, l’expérience de l’inabouti. Et de laisser ainsi en suspens cette question qui n’a peut-être pas de réponse : « Qu’est-ce qu’aboutir ?17

Le texte inachevé ou le texte inabouti n’est pas un cas particulier de texte, mais une caractéristique de tous les textes. La clôture du texte ne peut être qu’une étape provisoire du devenir textuel. Chaque aboutissement est une limite franchissable, ce qui n’annule pas l’existence de la notion de « texte », mais proclame son ouverture définitoire. C’est à ce point de la réflexion sur l’aboutissement provisoire du texte qu’intervient le terme opérateur de pas de texte. Dans l’action de la marche, chaque fois qu’un pas s’achève, un autre commence. Le pas est l’unité d’un dynamisme perpétuel. Si l’œuvre est ouverte18 aux interprétations, le texte, lui, est ouvert à l’écriture.

En rapportant le texte aux notions d’« œuvre parfaite » (close) et de discours (« parole »), Jean Starobinski attire l’attention sur les particularités de son dynamisme (« poursuite d’un sens, approximation d’un rythme, espoir interrompu, recommencement, voie de traverse ») et souligne le besoin de texte que manifeste la critique moderne.

[…] elle en veut aux textes et il lui faut des textes. Non pas des œuvres parfaites, puisque le définitif apparait désormais comme un injuste arrêt de mort. Elle s’attache aux traces immédiates de ce qui fut poursuite d’un sens, approximation d’un rythme, espoir interrompu, recommencement, voie de traverse – quelque peu au-dessus du niveau du laisser-aller quotidien de la parole19.

Entre le non-mouvement (« arrêt de mort ») de l’œuvre parfaite – objet intouchable, sacrosaint, et le mouvement irrégulier, décousu, de la parole au quotidien (son « laisser-aller »), l’écriture du texte est recherche d’un rythme, construction d’un mouvement régulier. Entre aucun mouvement (l’œuvre close) et trop de mouvements (le discours), les mots découvrent une troisième voie à suivre, qui est celle du travail sur les mots ou de la naissance du texte. L’écriture du texte est un mouvement de recherche : il cherche et crée ses propres règles tout en se construisant. S’il suivait de près des règles extérieures, il serait proche de l’arrêt de mort de l’œuvre parfaite voir close. S’il ne cherchait aucune règle ou cohérence, s’il ne cherchait pas son rythme ou son pas, il n’aurait pas l’unité d’un texte, sa globalité configurationnelle, et il serait perçu comme un exemple de laisser-aller des mots.

La notion de marche rend visible cette recherche de rythme qui anime toute écriture. Ce n’est qu’à travers son propre faire que le texte cherche son pas, la loi dynamique de sa construction. Nous reprenons la notion génétique d’« états du texte », qui renvoie aux différents stades que traverse son évolution, et nous l’intégrons à une vision dynamique du texte, tout en proposant le syntagme de « pas du texte ».

3. Marcher avec le texte

Quand nous proposons la notion de texte qui marche vers lui-même, nous faisons référence au devenir du texte et à son processus d’accomplissement. Si nous avons choisi la notion de marche à pied dans un tel contexte, c’est parce qu’elle rend bien, à notre sens, la nature progressive, rythmique, appuyée, du mouvement de construction d’un texte. Il y a des textes qui bougent, qui se déplacent en sautant, en courant, en glissant.

Notre exemple s’appuie sur quelques textes qui avancent vers eux-mêmes comme s’ils marchaient à pied. Ce sont des textes qui balisent l’espace, se fixent des repères, définissent des limites et des intervalles que l’acte d’écrire est censé parcourir.

Dans le syntagme « pas du texte », le pas n’est pas une distance ou une unité de mesure de l’espace, mais un mouvement. Le plus souvent, il s’agit bien d’un mouvement volontaire, d’un geste.

Le pas n’est donc pas un simple intervalle, mais un intervalle dynamique, un intervalle à parcourir (à construire, à traverser). Le pas du texte est toujours un pas à faire, un intervalle à parcourir. On s’inscrit dans l’intervalle. Le pas du texte est un mouvement qui va de l’avant, qui perpétue le présent du faire sur le mode de l’avenir, un mouvement qui (pro)jette. Selon Michel Butor, « écrire, c’est définir un espace dans l’espace, un temps dans le temps, pour l’écriture; s’y tenir et en jouir au mieux de ses forces. Telle est la dernière chance, essentielle, illusoire20. »

Au niveau très concret de la création littéraire, le fait de se délimiter un intervalle d’espace-temps à parcourir semble s’imposer comme une nécessité. Les deux points extrêmes de l’intervalle marquent une rupture par rapport à l’espace-temps habituel. En se plaçant entre les deux limites d’un intervalle, on se donne la paix du dedans, de l’inter-vallum (espace entre deux frontières, deux clôtures, deux palissades). On se donne un point d’origine et on crée un projet : une limite et l’autre. Une fois fixé le deuxième point, un mouvement se déclenche entre les deux, un mouvement animé par l’énergie de ce que Michel Butor appelle « la nostalgie de l’avenir »21.

L’intervalle d’une parenthèse s’ouvre ici. Cette idée d’envisager l’acte d’écriture sous l’angle d’un intervalle à parcourir nous parait comme étant très apparentée à la vision que Michel Serres développe dans son essai Les cinq sens22.

Écrire revient à faire des nœuds, à tricoter, à tisser. Le fait de créer une boucle, d’ouvrir un œil, de faire une maille correspond au geste par lequel on définit un intervalle, on établit des limites, un contour.

Ce que Michel Serres appelle « le chemin milieu » n’est que le fait de traverser la maille, de passer par l’œil, de parcourir l’intervalle.

Arrivés à ce point, une question s’impose : comment parcourir cet intervalle une fois ses limites définies ? S’agit-il d’un saut ? D’un glissement ? D’une course ? Pour ce qui est du corpus choisi, notre hypothèse de travail est la suivante : LE PAS DU TEXTE REPRÉSENTE L’UNITÉ DYNAMIQUE DE SA CRÉATION.

Nous avons choisi un corpus qui fournit trois exemples distincts d’intervalle à parcourir.

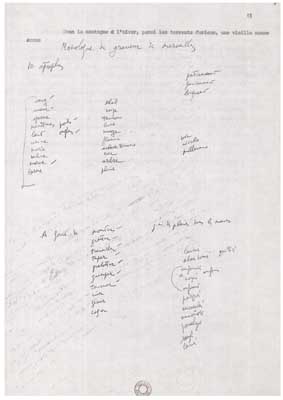

1. L’exemple du manuscrit du Monologue du graveur de merveilles, texte composé par Michel Butor en 1980. L’intervalle à parcourir qui nous intéresse dans ce cas est l’intervalle entre deux mots, entre deux termes qui se succèdent dans une liste.

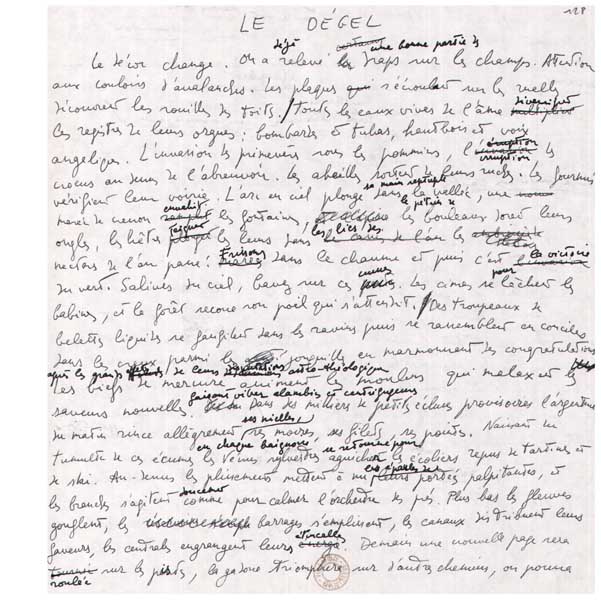

2. L’exemple du texte Le Dégel, que Michel Butor dédie à l’artiste plasticienne Helena Vieira da Silva et qui a été publié en volume, par les éditions de la Différence, avec d’autres textes réunis sous le titre Brassée d’avril. L’intervalle à parcourir que nous analysons cette fois est l’intervalle entre deux états du texte, entre le premier jet et la version corrigée. En vue de sa publication, le texte marche dans l’intervalle qui sépare ces deux étapes.

3. L’exemple de l’ouvrage Intervalle. Anecdote en expansion, publié dans le premier volume des Œuvres complètes, en tant que « roman ». À l’origine, c’est un texte de scénario qu’on a sollicité de Michel Butor. Nous étudierons l’intervalle à parcourir entre le texte du scénario et deux autres textes : Description de San Marco, le célèbre texte de Michel Butor, d’une part, et ce qu’on pourrait appeler « le texte Nerval » (composé principalement de Sylvie, mais aussi d’éléments de Voyage en Orient et d’éléments du texte biographique de l’écrivain du XIXe siècle), d’autre part.

On analyse donc trois types de mouvements : le mouvement textuel d’un mot à l’autre, le mouvement entre un état du texte et un autre, le mouvement d’un texte nouveau entre deux textes déjà publiés et consacrés. On observe, dans chacun de ces exemples, la pratique d’écriture désignée par le syntagme de « pas du texte », pratique qui s’appuie sur l’intervalle à parcourir.

Avant de commencer cette analyse, nous rappelons les éléments définitoires du mouvement du « pas ».

Premièrement, c’est un mouvement qui a, en permanence, un point d’appui au sol, ce qui différencie d’ailleurs la marche à pied de la course. Deuxièmement, c’est un mouvement basé sur un balancement, sur un déséquilibre ramené chaque fois à l’équilibre, sur une espèce de chute rattrapée. Le corps penché en avant est, à l’occasion de chaque pas, sur le point de tomber, mais tant qu’il y a « pas », il ne tombera point. Troisièmement, le pas s’intègre toujours dans un enchaînement rythmique : un pas est à peine achevé que le deuxième est déjà en train de se faire. Quand un pied touche le sol, l’autre a déjà perdu contact avec la terre.

Le mouvement du pas est ainsi intégré dans un mouvement répétitif plus ample qui est celui de la marche à pied. La notion de pas du texte dit la lenteur du mouvement de construction du texte et une certaine lenteur de l’écriture. Il y a aussi dans cette idée d’intervalle à parcourir une question fondamentale : on est entre deux limites. Comment sortir de l’impasse ? Comment s’en sortir ? C’est peut-être dans ce sens que les contraintes agissent souvent comme des éléments déclencheurs d’un processus de création.

3.1. Premier exemple

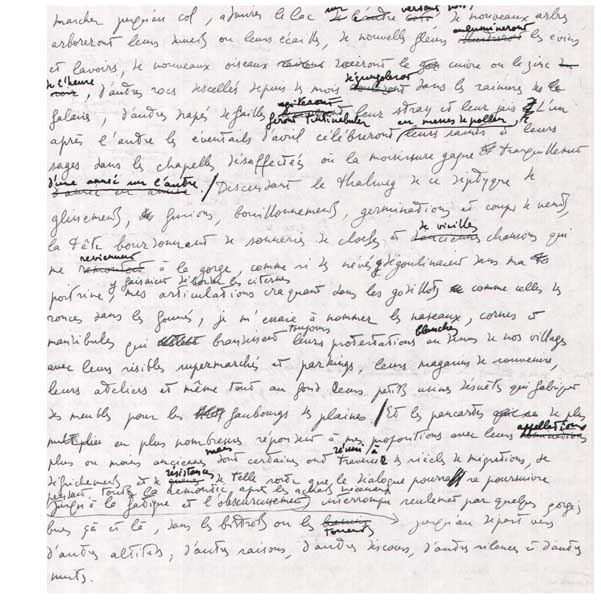

Avec le Monologue du graveur des merveilles23, nous sommes devant l’exemple d’un procédé très répandu dans la pratique butorienne de collaboration avec les artistes plastiques. Dans ce sens, Michel Butor a mis au point une technique d’écriture spécifique. Nous transcrivons le texte du poème tapuscrit/manuscrit daté « St Régis, le 27 aout 1980 » et nous l’analysons sous le jour d’une page de manuscrit numérotée 7(15).

Monologue du graveur de merveilles

Pour Joan Miro

À force de marcher parmi les éboulis

les épines les torrents et les avalanches

j’ai des plaies qui suppurent dans mes pieds

très loin en bas tous ceux qui me méprisent

et ne sais quand les reverrai-je

dans la froidure où je les ai laissés

cela fait des heures que je tape

ajoutant signe après signe sur les pierres

pour que je puisse enfin faire mon offrande de sang

et redescendre vers eux semblable au SoleilÀ force de gratter parmi les fissures

les terriers les souches et les rochers

j’ai des plaies qui suppurent dans mes mains

très loin en bas tout ceux qui me détestent

et ne sais quand les rencontrerai-je

dans la misère où je les ai quittés

cela fait des jours que je tape

accumulant ligne après ligne sut les pierres

pour que je puisse enfin faire mon offrande de sueur

et redescendre vers eux semblable à la neigeÀ force de peiner parmi les lacs

les échos les solitudes et les ravins

j’ai des plaies qui suppurent dans mes bras

très loin en bas tous ceux qui m’ont chassé

et ne sais quand me vengerai-je

dans la hargne où je les ai parqués

cela fait des semaines que je tape

[enfonçant] incorporant corne après corne sur les pierres

pour que je puisse enfin faire mon offrande de morve

et redescendre vers eux semblable au taureau noirÀ force de ricaner parmi les grondements

les sifflements les grincements et les craquements

j’ai des plaies qui suppurent dans mes lèvres

très loin en bas tous ceux qui me huèrent

et ne sais quand me soucierai-je

dans le tumulte où je les ai plongés

cela fait des mois que je tape

superposant griffe après griffe sur les pierres

pour que je puisse enfin faire mon offrande d’ongles

et redescendre vers eux semblable à la pesteÀ force de greloter parmi les escarpements

les cavernes les gouffres et les crêtes

j’ai des plaies qui suppurent dans ma poitrine

très loin en bas tous ceux qui me larguèrent

[et ne sais quand les châtierai-je]

dans le désordre où je les ai enfoncés

cela fait des saisons que je tape

combinant cercle après cercle sur les pierres

pour que je puisse enfin faire mon offrande de poils

et redescendre vers eux semblable à l’ouraganÀ force de grimper parmi la brume

la faim la soif et les essoufflements

j’ai des plaies qui suppurent dans mon ventre

très loin en bas ceux qui me lapidèrent

et ne sais quand les calmerai-je

dans les ténèbres où je les ai enfouis

cela fait des années que je tape

projetant foudre après foudre sur les pierres

pour que je puisse enfin faire mon offrande de fange

et redescendre vers eux semblable au tonnerreÀ force de tourner parmi les anathèmes

les fureurs les angoisses et les détonations

j’ai des plaies qui suppurent dans mon cœur

très loin en bas tous ceux qui me trahirent

et ne sais qu’en retrouverai-je

dans l’abandon où je les ai noyés

cela fait des lustres que je tape

inventant grille après grille sur les pierres

pour que je puisse enfin faire mon offrande d’urine

et redescendre vers eux semblable à la flammeÀ force de crier parmi les mouches

les chamois les marmottes et les ours

j’ai des plaies qui suppurent dans ma gorge

très loin en bas tous ceux qui me trompèrent

et ne sais quand leur parlerai-je

dans le silence où je les ai paralysés

cela fait des générations que je tape

mêlant source après source sur les pierres

pour que je puisse enfin faire mon offrande de bave

et redescendre vers eux semblable à leur gibierÀ force de gémir parmi les ossements

les charognes les fantômes et les hurlements

j’ai des plaies qui suppurent dans mon sexe

très loin en bas tous ceux qui m’engendrèrent

je ne sais quand leur revaudrai-je

dans la solitude où je les ai envoûtés

cela fait des siècles que je tape

détruisant divinité après divinité sur les pierres

pour que je puisse enfin faire mon offrande de sperme

et redescendre vers eux semblable à leurs enfantsÀ force de rêver parmi les apparitions

les prophéties les sciences et les révolutions

j’ai des plaies qui suppurent dans mes yeux

très loin en bas tous ceux qui m’oublièrent

et ne sais quand m’en délivrerai-je

dans l’agonie où je les ai veillés

cela fait des millénaires que je tape

fossoyant rature après rature sur les pierres

pour que je puisse enfin faire mon offrande de larmes

et redescendre vers eux semblable à leur sommeil

Le Monologue du graveur de merveilles renferme des échos du chemin de la croix (l’ascension, les plaies, le sacrifice, la trahison), mais aussi les éléments d’un véritable art poétique, car le geste d’écriture consiste à graver, à inciser, à laisser des traces. Taper sur le clavier d’une machine à écrire c’est faire écho au geste des ancêtres qui tapaient, aux aussi, avec d’autres outils, contre l’indifférence de la pierre. Au-delà de ses répétitions incantatoires, ce poème abrite une méditation sur la dialectique des verbes « monter » et « descendre ». Avec le premier vers de chaque strophe, on découvre un autre aspect de l’ascension : « marcher », « gratter », « peiner », « crier », « gémir », « rêver », mais toute cette ascension difficile, en solitaire, n’est qu’une étape vers la redescente parmi les autres. Le dernier vers de chaque strophe dit cette redescente. Chemin initiatique, sacrifice de soi, offrande, l’écriture est un parcours pénible qui a des vertus transformatrices et qui se déroule à proximité des merveilles et des miracles.

Dans l’atelier de ce poème qui explore la ressemblance entre les verbes gravir et graver, entre les dessins de Joan Miro et les gravures du Mont des Merveilles, nous retrouvons une page préparatoire que nous reproduisons comme telle :

Michel Butor s’explique souvent sur cette technique d’écriture. Avant tout, l’objet artistique « donne un vocabulaire » qu’il met en liste. Exemple : monter/ gratter, travailler/ taper/ greloter/ grimper/ tourner/ crier/ gémir/ cogner (lexique de l’escalade) ou bien « laisses, quittes, abandonnés, enfoncés, noyés, enfermés, parqués, encerclés, paralysés (lexique de l’abandon).

Ce vocabulaire représente un point d’appui permanent. Le pas du texte ne quitte jamais cette base. Le vocabulaire est mis en listes, ce qui représente une chute pour le texte en devenir qui, réduit à la simple énumération (sans lien syntaxique, sans progression thématique), risque de tomber, de ne pas « tenir » en tant que texte. Cette chute est vite rattrapée par la mise au point d’un schéma, d’une espèce de matrice du type « formulaire à remplir », dont nous n’avons pas trouvé la trace dans les manuscrits/tapuscrits étudiés, mais qu’on peut reconstituer facilement :

À force de…… parmi les……

les…….les………les…..

j’ai des plaies qui suppurent dans mes…..

très loin en bas tous ceux qui me… [verbe au passé simple]

et ne sais quand les... [verbe au futur]-je

dans la……où je les ai….

cela fait des … [indication du temps] que je tape

… après… sur la……

pour que je puisse enfin faire mon offrande de….

et redescendre vers eux, semblable à …..

Le déséquilibre est résolu par cette structure figée et la poésie est sauvée grâce aux modifications qui y apparaissent. Elles ont raison de la machine textuelle qui semblait s’y mettre en place.

Cette structure schématique joue le rôle d’une matrice qu’on retrouve d’une strophe à l’autre. L’enchainement des strophes est l’enchainement rythmique des pas du texte, car d’un mot de la liste à l’autre, l’intervalle est à parcourir par toute une strophe.

Il est important de s’arrêter un instant sur ces éléments qui interviennent dans la liste et qui font que le texte en question ne soit pas une simple construction artificielle ou une machine à textes.

Une liste courte, contenant des éléments temporels, attire l’attention. Elle ne contient pas dix termes, mais seulement trois. Ce sont les trois derniers termes, ceux qui échappent aux chronologies communes : vie, siècles, millénaires. Par la suite, le mot « vie » est remplacé par « génération ». De même pour la liste des trois adverbes : « patiemment », « furieusement », « longuement », qui ne se retrouvent pas en tant que tels dans le texte, mais qui y agissent, comme dans une partition musicale, en tant qu’indications de tempo.

Dans une liste, « tonnerre » remplace « éclair ». Dans la chute de la liste, « flammes » dicte « éclair », mais « foudre », dans la ligne précédente, dans le cadre de la même strophe, implique l’élimination de son synonyme, « éclair », dans cette ligne de la septième strophe.

On remarque aussi que d’autres termes de cette liste n’apparaissent plus dans le poème : « roc », « arbre », « pluie ». D’autres termes surgissent à leur place : « ouragan », « sommeil », « peste », dictés cette fois par le contexte de la phrase et de la poésie. Ils ne sont plus dictés par le hasard de la liste. « Travailler » est remplacé par « peiner », dans un souci évident de poésie qui correspond au besoin légitime de sortir de la neutralité des mots.

On peut résumer les résultats de cette analyse de la façon suivante : d’un mot à l’autre, tel que les biffures l’indiquent, le texte se donne un intervalle à parcourir qui devient, petit à petit, une strophe. Son pas ne s’appuie pas sur un vocabulaire, mais plutôt sur l’unité sémantique de ce vocabulaire. Le danger de la mise en liste est rattrapé par un schéma et par les différentes modifications qui y apparaissent. L’unité strophique et la répétition des mêmes mots-clés et de la même structure syntaxique assurent l’enchanement rythmique de ce pas.

3.2 Deuxième exemple

L’analyse du mouvement du texte Le dégel24 commencera par la première page de son tapuscrit/manuscrit. Visiblement, le texte y est en mouvement. Il est lui-même en pleine période de dégel : il déborde et inonde les interlignes. Il s’écoule entre les lignes. Nous analysons la façon dont le texte avance d’une variante à l’autre, vers sont état « final ». On essaie d’y surprendre le pas du texte. Le premier jet, la version aux lignes complètes, lui sert d’appui. Chaque fois que l’écrivain rature un mot, il le remplace par un autre. Chaque fois qu’on rature un mot, on crée un blanc, un trou dans le tissu du texte. On le déséquilibre. Une fois le mot raturé, on le remplace par un autre : c’est la chute rattrapée. De même, chaque fois qu’on ajoute un mot au texte, on finit par opérer une rature dans ce rajout. On déséquilibre le texte par adjonction, on le rééquilibre par suppression.

Avec chaque correction, on sort du texte et on y retourne, ce qui déclenche une espèce de va-et-vient, plus ou moins rythmique, qui s’empare de la marche du texte vers lui-même. Au niveau graphique de la page, on aperçoit facilement cette scansion du continuum scriptural qu’opèrent les corrections.

Il convient de s’arrêter sur la cinquième ligne : « l’invasion des primevères sous les pommiers, l’invasion (rature), éruption (rature), irruption des crocus ». Pour éviter la répétition du terme « invasion », l’écrivain le rature. Il le remplace par « éruption », un mot qui est proche de ce qu’il cherche, mais il n’est pas vraiment l’idéal, vu sa teneur médicale et maladive. Le mot « éruption » glisse facilement et phonétiquement vers « irruption » qui, lui, est un terme plus général et plus neutre. Des fois, les corrections apportent plus de précision, développent davantage les images poétiques et produisent un ralentissement du rythme des phrases : « Le décor change. On a déjà relevé certains [les draps sur les champs] une bonne partie des draps sur les champs. ».

La métaphore « les draps sur les champs » est mieux mise en valeur maintenant. Elle risquait de passer inaperçue dans le contexte initial, car d’autres foyers d’ambiguïté, moins poétiques, s’y développaient, par l’emploi des formes pronominales comme « on » : « on a relevé » (quel est le référent de cet « on » ?) ou « certains » : « certains draps » (lesquels ?)

En introduisant un circonstanciel de temps comme « déjà », l’accent ne tombe plus sur le sujet inconnu, troublant, anonyme, mais sur cette antériorité temporelle de l’action : « on a déjà relevé ».

Un déterminant indéfini comme « certains » aurait pu mettre le problème du choix : pourquoi certains draps et non pas les autres ? La correction « une bonne partie » a le mérite de ralentir la phrase, mais aussi d’y introduire une note plutôt positive qui diminue le choc du changement (le décor change), annoncé de façon abrupte dans la première phrase.

Au moment de sa transcription en vue de la publication, le texte fraie son chemin entre la version du premier jet et la version corrigée. On les voit bien distinctes sur la page, grâce à la différence de couleur des encres. Le texte s’appuie toujours sur le premier jet, d’un bout à l’autre de la phrase, mais il s’en détache aussi, par le biais des ratures, afin que son avancement soit possible. Avec chaque suppression, le texte risque de se rompre, mais les remplacements lui apportent secours. On voit bien un changement dans le décor de la page : toutes ces corrections interviennent systématiquement. Seules deux lignes manquent de correction, mais dans toutes les autres lignes, les corrections s’enchaînent avec régularité. Un simple regard sur cette page de manuscrit du Dégel montre à quel point, pendant le travail d’écriture, le texte bouge. Son pas de marche vers une forme publiable a l’air décidé.

3.3. Troisième exemple

Il s’agit enfin de découvrir un autre exemple de texte qui illustre la pratique de l’intervalle à parcourir. Son titre est d’ailleurs Intervalle, avec le sous-titre : « anecdote en expansion » – un ancien scénario dont le film n’a pas été réalisé, qui se retrouve reconverti en roman. Le processus qu’on analyse est le suivant : Michel Butor veut transformer le texte du scénario en texte d’ouvrage publiable chez Gallimard. Nous sommes en 1973.

C’est un texte qui se donne plusieurs intervalles à parcourir : déjà, au moment de cette révision, Michel Butor travaille sur deux autres projets, concernant, d’une part, le volume des Illustrations III et, d’autre part, le texte Éloge de la machine à écrire. L’auteur fait entrer dans son texte le journal de son écriture, ce qui engendre un deuxième intervalle à parcourir. L’« action » du roman a lieu dans une gare, entre deux trains, entre deux destinations, entre un homme et une femme qui s’y croisent et qui, pour résumer, s’y manquent. Ils n’ont pas d’histoire ensemble, et c’est justement l’idée du roman : maintenir l’intervalle. On est entre Paris et Venise, entre le rêve de Paris et le rêve de Venise, entre le texte de Paris et le texte de Venise. C’est justement l’aspect sur lequel porte notre analyse : afin de transformer son scénario en roman, afin de mettre au point une écriture de la transformation, l’auteur donne au texte de base un intervalle à parcourir. Il s’agit de l’intervalle entre deux autres textes déjà existants : ladescription de San Marco réalisée par Michel Butor et le texte nervalien.

Avant d’entrer dans les détails de cette analyse, nous apportons la précision suivante : tous les autres intervalles mentionnés ci-dessus peuvent se réduire à ce dernier exemple d’intervalle qu’est l’intervalle textuel. Le texte décrit l’intervalle séparant un homme et une femme qui se croisent dans la gare Lyon-Perrache. Tel qu’il est suggéré dans le texte, l’homme peut s’appeler Marc (ce qui rappelle le nom San Marco et le texte cité) et la femme peut s’appeler Sylvie (allusion directe au texte nervalien et à son personnage).

Michel Butor se déclare mécontent de son texte de base, qui, à son avis, ressemble trop à la Modification, vu qu’il porte sur des éléments similaires : le train, le trajet Paris-Italie, un homme et une femme/des femmes, les lectures, l’amour, l’idée qu’on se fait de l’amour). Il affirme donc sa volonté de détacher ce texte de son célèbre « modèle ». Dans ce but, il fait avancer le texte du scénario entre deux limites textuelles : Description de San Marco et le texte nervalien. C’est son journal d’écriture, intégré dans le roman, qui nous renseigne sur ce mouvement. Nous employons pourtant avec beaucoup de prudence les indications fournies par le journal, car joueur et espiègle, l’auteur n’oublie pas d’y insérer des remarques ironiques qui brouillent les pistes. Nous en citons un exemple très parlant : « sujet de devoir – à quels moments Michel Butor ment-il ?25 ».

La question qui se pose est la suivante : Comment avance le texte du scénario entre Description de San Marco et le texte nervalien ? Nous affirmons qu’il y avance pas à pas et nous argumentons notre propos.

Le point d’appui de ce pas du texte est le scénario qui avait comme titre L’enchantement et que l’écrivain recopie plusieurs fois, en le tapant sur sa machine à écrire. Il y a une version datée septembre 1973 et une version datée novembre 1973 qui en sont conservées, mais il est fort possible qu’il y en ait eu plusieurs versions, car les notations de journal renvoient souvent à l’année 1972.

Le déséquilibre du texte a comme source l’insertion d’un nombre impressionnant de citations de Description de San Marco et du texte nervalien. Michel Butor introduit (sans prévenir) ces passages extérieurs dans le texte du scénario. Il nous en renseigne, mais après-coup, au moment du chapitre 10, par exemple : « Les suites d’extraits des dialogues de la Description de San Marco se renversent bientôt : chapitre 13 pour le baptistère, 14 pour le vestibule. Dans ces secondes versions, j’y introduirai des bribes de Sylvie26. »

Les citations des autres textes, coupées de leurs contextes d’origine, ont la force de mettre le texte en dérive. Le texte devient vertigineux pour le lecteur. Prenons l’exemple des pages 1133-1134 : les enfants du personnage masculin s’appellent Gérard (comme Nerval) et Jenny (comme Jenny Colon)

Les citations sont détachées du texte, elles flottent dans le blanc de la page, comme tous les pas perdus dans une gare, comme ce murmure collectif qui caractérise l’espace sonore de la gare. Le texte du scénario était déjà polyphonique : voix intérieures, voix extérieures, voix de femmes, voix d’hommes, voix de gens de différentes cultures et de différentes conditions sociales, mais maintenant l’auteur y fait entrer des voix du Vestibule de San Marco ou du Baptistère de San Marco – deux chapitres de son livre Description de San Marco : « it’s lovely », « belissima », « tu as vu la femme aux lèvres rouge ardent ? »)

Il nous fait entendre des voix intérieures empruntées au récit nervalien. Ce déséquilibre qu’introduisent dans le texte les différentes citations est rattrapé par le journal d’écriture, par ce que Butor appelle son « autocritique » – élément explicatif qui ouvre chacun des trente chapitres du roman. Nous en citons l’exemple de ce fragment de journal daté 25 septembre, trois heures quarante :

Certaines de ces pages, pour les conserver telle qu’elles étaient, je suis obligé d’y biffer de nombreuses tentatives de correction. La permanence de ces deux personnages à travers toutes les aventures verbales, la permanence de leurs paroles en dépit de ces torrents de phrases qui les enrobent, les dérobent, qui les lèchent comme des flammes. Ils ont beau n’être que des instruments grammaticaux dans notre dialogue, ils me résistent, ils vous résistent, ils nous narguent27.

Le plus souvent, quand un élément de la Description de San Marco fait irruption dans le texte du scénario, il brise sa cohérence. Tel est cet exemple de la page 1134, où une courte citation empruntée à un journal se retrouve juxtaposé à une citation de la Description de San Marco :

tu as vu cette femme aux lèvres rouge ardent ? si par un souci tout a fait naturel de rétablir la règle de progression du texte, vous lecteurs, vous pensez que la femme aux lèvres rouge ardent fait partie des « effectifs de l’enseignement supérieur », vous n’obtiendrez que le sourire et vous risquer de vous tromper28.

La plupart du temps, à cause de toutes ces citations introduites dans le texte du scénario, à cause de leur ponctuation et de leur mise en page particulière (guillemets, italiques, espacements) on a la sensation que le texte éclate.

En travaillant ainsi sur son texte, entre Description de San Marco et le texte nervalien, Butor réussit à mettre en marche un texte qui ressemble aux deux. On y retrouve, d’une part, la multiplicité des voix de San Marco et d’autre part, l’atmosphère d’errance, de rêve et de recherche perpétuelle qui caractérise l’écriture de Nerval et surtout le texte de Sylvie.

Comme le personnage masculin de Nerval, le lecteur du roman Intervalle a, de temps en temps, la sensation de se retrouver, de retrouver le fil perdu, mais ce n’est que pour mieux s’y perdre par la suite.

Nous analysons un exemple de possible reconstitution de la cohérence du texte : à la page 1135, la phrase « tu as vu cette femme.. » vient de Description de San Marco et la phrase « et il a bien fallu me reposer… » vient du Voyage en Orient de Nerval.

Le texte de base, que ces citations perturbent, est repérable dans des phrases telles : « le journal replié, l’horaire, Lyon-Perrache, zéro heures cinq, c’est bien ça… ». L’épithète de couleur « rouge » se trouve à proximité des noms « moulin » et « cabaret ». Le renvoi au Moulin Rouge, le célèbre cabaret, véritable symbole de Paris, est assez précis.

Nous prenons comme exemple cette phrase nervalienne : « vous connaissez la rue qui part de la gare » suivie par le monologue intérieur du personnage butorien : « Lyon-Perrache, Lyon-Perrache, zéro heures cinq ». Lyon-Perrache est le nom d’une gare, donc l’enchaînement des phrases paraît moins étrange.

Avec ces coupures et ces citations intercalées, on a la sensation que le texte part dans tous les sens. Et pourtant, à chaque moment il s’agit de la même chose : la rencontre entre un homme et une femme, leur union impossible, ce qui n’est pas sans rappeler Nerval, ce qui n’est pas sans rappeler une certaine nostalgie amoureuse et les brumes de Venise.

On découvre, après ces exemples de chute, un exemple de rattrapage : « cinq heures trente-cinq de l’après-midi… ». La structure et la technique de travail sont dévoilées par ces éléments métatextuels. On rattrape la chute du texte, sa tombée en incohérence. Ce fragment nous indique aussi la façon dont est fait l’enchaînement rythmique des pas du texte. Il s’agit d’un enchaînement chapitre par chapitre : chapitres 13 pour le baptistère, 14 pour le vestibule…

Chaque chapitre s’ouvre d’ailleurs par un fragment de journal d’écriture, donc par un élément de rattrapage. Les mots qui font les titres des chapitres nous donnent eux aussi une idée sur la façon dont se produit l’enchainement rythmique par le biais d’un maniement des intervalles. Écoutons-les : « BANALITÉS VOIE DÉTOUR 1 DÉTOUR, CANAUX, AFFLEUREMENT 2 AFFLEUREMENT FISSURE PARALYSIE 3 PARALYSIE MOYEU LIMBES 4 LIMBES AÉRATION CERCLES 5 CERCLES SURSAUT MOIRE 6 […] »

Le fait d’analyser le texte de l’Intervalle sous l’angle du mouvement correspond à la vision de Michel Butor sur son propre texte. Il y glisse d’ailleurs l’affirmation suivante : « soubresauts du texte, c’est là mon vrai roman29 ». Tant qu’il est en train de se faire, le texte bouge. Il était figé, à un moment donne, sous la forme d’un scénario, mais Butor le remet en mouvement : « T’aurais-je assez tourmenté, paquet de phrases ?30 »

L’auteur intervient dans le texte, mais vu la nature singulière de son intervention (citations, blancs, ponctuation, mises en page particulières), le texte lui-même se déplace grâce à des forces purement textuelles. Il est ce que Michel Butor appelle « a do-it-myself novel » ; c’est un texte qui se fait par lui-même, qui se cherche, qui va vers lui-même (dans le sens où l’on devient ce que l’on est).

Le texte se fait, des fois, par ses propres forces, mais il est aussi « a do-it-yourself novel31 », une espèce de roman en kit que le lecteur doit monter. Michel Butor écrit : « dans les intervalles entre mes paragraphes, j’aperçois vos regards de pitié32 ». Avec toute son ironie, l’auteur garde le mérite de l’hospitalité : il crée un espace pour recevoir son lecteur, pour l’y laisser agir par lui-même.

Toute cette argumentation aboutit à une affirmation simple : le texte bouge, le texte est une entité dynamique. Notre travail se veut une invitation à regarder la littérature, ses œuvres et ses textes, sous l’angle du mouvement.

Nous proposons, dans ce sens, une poétique de l’intervalle à parcourir, car tel que Gilles Deleuze nous le rappelle dans ses commentaires sur Bergson, « le mouvement ne peut pas être pensé en dehors de l’intervalle33 ».

Notre choix s’est porté sur « le pas du texte », parce qu’il nous semble que le pas est la forme la plus simple (apparemment simple, passionnément simple) d’intervalle que l’homme parcourt dans ses mouvements.

Il reste à savoir si « le pas du texte » est une contribution terminologique utile. Est-ce que cette notion peut intéresser l’effort épistémologique concernant la littérature ?

Elle pourrait le faire. Elle pourrait dynamiser la notion de « séquence textuelle » et inscrire l’étude du texte dans le paradigme de l’« intervalle ».

Revenons à l’exemple de l’Intervalle. Anecdote en expansion. Il s’agit d’un scénario en expansion, mais l’expansion n’est pas une simple accumulation ; elle est mouvement. Quelle est la notion littéraire qui rend compte de cette réalité dynamique du texte ?

Nous répondons à la première question (Est-ce que la notion de pas de texte peut servir l’effort épistémologique concernant la littérature ?), par une deuxième question (Quelle est la notion qui rend compte de cette réalité dynamique du texte ?), avec l’espoir qu’une telle proposition pourrait renforcer un dialogue interdisciplinaire entre la critique génétique, la philosophie et les disciplines du mouvement. Cette proposition pourrait permettre de réévaluer le rapport écrivain-texte-lecteur et d’envisager une relation plus souple entre les trois termes : un mouvement complexe, composé de plusieurs mouvements relatifs.

Notes de bas de page numériques

1 Michel Butor, Répertoire IV, Paris, Éditions de Minuit, 1974, p. 13.

2 Michel Butor, Échanges. Carnets 1986, Nice, Z’éditions, coll. « Aux archipels de la mémoire », 1991, p. 52.

3 Irina Mavrodin, Poietică şi poetică (1982), Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1998, p. 81.

4 Irina Mavrodin, Poietică şi poetică (1982), Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1998, p. 81.

5 Jean-Michel Adam, Grammaire textuelle. Introduction à l’analyse textuelle des discours, Paris, Armand Colin, 2005, p. 188.

6 Jean-Michel Adam, Eléments de linguistique textuelle: théorie et pratique de l’analyse textuelle, Paris, Éditions Mardaga, 1990, p. 48.

7 Michel Meyer, Langage et littérature, Paris, Presses Universitaires de France, 1992, p. 88.

8 Roland Barthes, « Théorie du texte » dans Encyclopædia Universalis, 1974. Nous citons l’incipit de cet article : « Qu’est-ce qu’un texte, pour l’opinion courante ? C’est la surface phénoménale de l’œuvre littéraire; c’est le tissu des mots engagés dans l’œuvre et agencés de façon à imposer un sens stable et autant que possible unique. En dépit du caractère partiel et modeste de la notion (ce n’est, après tout, qu’un objet, perceptible par le sens visuel), le texte participe à la gloire spirituelle de l’œuvre, dont il est le servant prosaïque mais nécessaire. Lié constitutivement à l’écriture (le texte, c’est ce qui est écrit), peut-être parce que le dessin même des lettres, bien qu’il reste linéaire, suggère plus que la parole, l’entrelacs d’un tissu (étymologiquement, « texte » veut dire « tissu »), il est, dans l’œuvre, ce qui suscite la garantie de la chose écrite […]. »

9 Pascal Vaillant, Sémiotique des langages d’icônes, Paris, Honoré Champion Éditeur, 1999.

10 Dominique Maingueneau, « Analyse du Discours : une entrevue avec Dominique Maingueneau » dans Revista Virtual de Estudos da Linguagem – ReVEL, numéro 6, mars 2006,www.revel.inf.br.

11 Jean-Marie Viprey, « Philologie numérique et herméneutique intégrative » dans Jean-Michel Adam et Ute Heidmann éd., Sciences du texte et analyse de discours. Enjeux d’interdisciplinarité, Genève, Slatkine Érudition, 2005, p. 59.

12 Louis Hay, «"Le texte n'existe pas". Réflexions sur la critique génétique », Poétique n°62, Paris, Editions du Seuil, 1985, p. 158.

13 Tiphaine Samoyault, L’Intertextualité. Mémoire de la littérature, Paris, Nathan, 2001, p. 111.

14 Jean Bellemin-Noël, Le Texte et l’avant-texte, Paris, Larousse, 1972, p. 15.

15 Louis Hay, «"Le texte n'existe pas". Réflexions sur la critique génétique », Poétique n°62, Paris, Editions du Seuil, 1985, p. 158.

16 Pierre-Marc de Biasi, L’avant-texte, [En ligne], Mis en ligne le: 18 janvier 2007. Disponible sur: www.item.ens.fr/index.php?id=13588.

17 Jean Starobinski, « Approches de la génétique des textes » dans La Naissance du texte (Textes assemblés par Louis Hay), Éditions José Corti, 1998, p. 207.

18 Umberto Eco, L’Œuvre ouverte, Paris, Éditions du Seuil, 1965.

19 Jean Starobinski, « Approches de la génétique des textes » dans La Naissance du texte (Textes assemblés par Louis Hay), Éditions José Corti, 1998, p. 208.

20 Michel Butor dans François Aubral, Michel Butor avec un portrait de Georges Perros, Seghers, collection « Poètes d’aujourd’hui », 1973, p. 25.

21 Michel Butor, Madeleine Santschi, Une schizophrénie active : deuxième voyage avec Michel Butor, 1993, p. 148.

22 Michel Serres, Les cinq sens, Paris, Bernard Grasset, 1985, p. 402.

23 Michel Butor, Monologue du graveur de merveilles, pour Joan Miro (Michel Butor, St Régis, le 27 août 1980), Tartalacrème, n°12, décembre 1980, pp. 3-6. Le texte a été repris dans Liminaires et préliminaires, 21 ballades et 7 chansons précédées d'un entretien avec Dominique Bedou, D. Bedou éditeur, 1982, mais aussi dans Marti Pey, Monologue du graveur de merveilles, manuscrit, Barcelone, 1983, 3 ex., 1983. Le texte est repris dans le volume Exprès, Paris, Gallimard, 1983. Il revient dans Monologue du graveur de merveilles, avec des gouaches de Pierre Leloup, 1984, tiré à 40 exemplaires. Nous le retrouvons dans une collaboration avec Henri Maccheroni et Bertrand Roussel, Les Temps suspendus, trois regards, trois sites, Nice, Éditions Mémoires Millénaires, 2011. Notre étude porte sur 5 feuillets du manuscrit de 1980 numérotés par l’auteur, dans l’ordre : 1, 2, 3, 4, 7(15), BUT 47, manuscrit détenu par la Bibliothèque Romain Gary – Section d’étude et du patrimoine de la BMVR Nice.

24 Michel Butor, Le Dégel pour Maria Helena Vieira da Silva, dans Brassée d’avril avec trois illustrations de Vieira da Silva, Paris, Éditions de la Différence, 1982. Notre étude porte sur deux feuillets de manuscrit numérotés 128, (129), BUT 51, manuscrit détenu par la Bibliothèque Romain Gary, Section d’étude et du patrimoine de la BMVR de Nice.

25 Michel Butor, Intervalle. Anecdote en expansion dans Œuvres complètes, volume 1, Paris, Éditions de la Différence, édition scientifique de Mireille Calle-Gruber, 2006, p. 1203.

26 Michel Butor, Intervalle. Anecdote en expansion dans Œuvres complètes, volume 1, Paris, Éditions de la Différence, édition scientifique de Mireille Calle-Gruber, 2006, p. 1154.

27 Michel Butor, Intervalle. Anecdote en expansion dans Œuvres complètes, volume 1, Paris, Éditions de la Différence, édition scientifique de Mireille Calle-Gruber, 2006, p. 1189.

28 Michel Butor, Intervalle. Anecdote en expansion dans Œuvres complètes, volume 1, Paris, Éditions de la Différence, édition scientifique de Mireille Calle-Gruber, 2006, p. 1134.

29 Michel Butor, Intervalle. Anecdote en expansion dans Œuvres complètes, volume 1, Paris, Éditions de la Différence, édition scientifique de Mireille Calle-Gruber, 2006, p. 1197.

30 Michel Butor, Intervalle. Anecdote en expansion dans Œuvres complètes, volume 1, Paris, Éditions de la Différence, édition scientifique de Mireille Calle-Gruber, 2006,p. 1163.

31 Michel Butor, Intervalle. Anecdote en expansion dans Œuvres complètes, volume 1, Paris, Éditions de la Différence, édition scientifique de Mireille Calle-Gruber, 2006,p. 1193.

32 Michel Butor, Intervalle. Anecdote en expansion dans Œuvres complètes, volume 1, Paris, Éditions de la Différence, édition scientifique de Mireille Calle-Gruber, 2006, p. 1193.

33 Gilles Deleuze, cours du 10/11/1981, transcription de Fanny Douarche, sur http://www2.univ-paris8.fr/deleuze/article.php3?id_article=17. Le contexte plus large de cette affirmation deleuzienne est le suivant : « Bergson nous dit : pourquoi ça va pas ? Pourquoi ça va pas, et pourquoi là aussi, il y a le même contresens que tout à l’heure sur le mouvement ? C’est que le mouvement, il se fait toujours entre deux positions. Il se fait toujours dans l’intervalle. Si bien que sur un mouvement, vous aurez beau prendre les coupes immobiles les plus rapprochées que vous voudrez, il y aura toujours un intervalle si petit qu’il soit. Et le mouvement, il se fera toujours dans l’intervalle. C’est une manière de dire : le mouvement, il se fait toujours dans le dos. Il se fait dans le dos du penseur, il se fait dans le dos des choses, il se fait dans le dos des gens. Il se fait toujours entre deux coupes. »

Pour citer cet article

Cristina Pirvu, « Le pas du texte vers soi-même », paru dans Loxias-Colloques, 1. Voyage en écriture avec Michel Butor, Le pas du texte, Le pas du texte vers soi-même, mis en ligne le 15 décembre 2011, URL : http://revel.unice.fr/symposia/actel/index.html?id=316.

Auteurs

Maria Cristina Pîrvu a suivi un cursus humaniste : études littéraires, anthropologie, bibliothéconomie. Soutenue en 2005, sa thèse de doctorat porte le titre Un problème du faire artistique : la répétition. Approche poïétique/poétique de l’œuvre de Michel Butor. En tant que chercheur post-doctorant dans le cadre du Centre Transdisciplinaire d’Épistémologie de la Littérature de l’Université de Nice Sophia-Antipolis, elle a organisé la journée d’étude « Michel Butor - Voyage dans l’écriture » (2008) et son exposition, Le Texte-Promenade. Depuis deux ans, elle anime le séminaire de recherche Bilinguisme, double culture, littératures. Ses volumes Le Retour en avant, L’Avant-geste scriptural, Pour une itérologie littéraire sont en cours de publication. Traductrice et poïéticienne, elle mène des travaux dans les domaines de la littérature comparée et de la théorie littéraire.