Alliage | n°41-42 - Décembre 1999 Dialogue euro-chinois

Michael Singleton :

Science... et/ou ethno-sciences ?

Plan

Texte intégral

En affirmant, lors d’un colloque international et interdisciplinaire, que la science était née en Occident, j’ai fait un malheur ! Car, par naissance, j’entendais ce qu’un Occidental comprend aujourd’hui par cette réalité, à savoir l’apparition ex abrupto d’un phénomène totalement inédit. Peu importe la paternité (re)connue (Galilée ?) ou le moment exact (la Renaissance ?) de l’heureux (ou du malheureux !) événement en question, pourvu qu’on prenne acte de son caractère de nouvelle création. Je ne prétendais pas parler d’une création ex nihilo, en bonne et due forme métaphysique. Mais je tenais à souligner qu’il s’agissait d’une rupture de continuité radicale, bien plus que simple réaménagement des acquis.

Il y eut un tollé général, surtout parmi les participants du Sud. On rétorqua que la civilisation arabe, après l’avoir reçu des Grecs, avait non seulement gardé le flambeau de la Science intact pendant des siècles, mais l’avait même développé.1 On m’a clairement fait savoir que le secret initiatique empêche les Africains de tout révéler aux Blancs et que c’était sans doute à cause de cela que même les ethnologues, expérimentés mais expatriés, avaient pu ignorer le caractère éminemment empirique et donc embryonnairement scientifique de maint enseignement ancestral.2 Par conséquent, même l’Afrique, l’Afrique profonde, l’Afrique des villages, avait connu, à son insu, la science.3

En revenant ici sur mon affirmation choc, j’aimerais bien montrer que loin de s’articuler à un impérialisme occidental plus ou moins (in)avoué, elle seule est capable de sauver l’identité d’autres cultures et, ce faisant, de libérer le monde tout court de l’occidentalisation qui le menace.4

S’il ne s’agissait que d’équivoque épistémologique, il n’y aurait pas de raison de s’énerver. À première vue, l’existence postulée d’une science universelle renoue avec le problème purement philosophique des universaux. Mais vue de plus près, la solution du dilemme, « le particulier versus l’universel », passe automatiquement par un positionnement politique. Si Alexandre préférera l’abstraction essentialisante de son maître Aristote aux singularités irréductibles des sophistes, c’est qu’elle lui permettait d’imposer son modèle unique de la Cité grecque sur la diversité incompressible des cités existantes. De même, optez pour l’universalité de la science, et vous risquez de contribuer à la monolithisation occidentale du monde, en consacrant soit votre sentiment de supériorité, si vous êtes déjà occidental, soit votre complexe d’infériorité, si vous ne l’êtes pas encore.

Surnature et sous-cultures

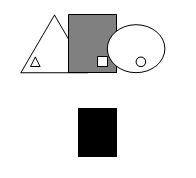

Le caractère foncièrement culturel ou pas de la science ne fait qu’illustrer un enjeu récurrent : « Y a-t-il, oui ou non, des réalités hors culture(s) ? » Au « non » des culturalistes répond, le « oui » des métaculturalistes. Si ces derniers opposent la science ut sic et en soi à de simples ethno-savoirs, c’est que pour eux, les choses de la Nature et même, sinon surtout, de la Surnature, existent aussi substantiellement que significativement en dehors de toute culture. Cet objectivisme ontologique conduit directement à deux conclusions. D’un côté, Afin d’être dans le vrai les cultures, pour l’essentiel, doivent représenter subjectivement, de manière aussi fidèle que possible, la réalité objective du monde. De l’autre, pour avoir des chances de survivre, toute culture doit respecter, de manière réaliste, la nature même des choses telles qu’elles sont en elles-mêmes. Manger du couscous ou porter un kilt, c’est du culturel : mais qu’un Marocain s’obstine à croire que seul le Prophète a vu la face cachée de la lune ou qu’un Écossais ignore que E=Mc2, serait tout à fait contre nature — comme le montre le schéma suivant :

En première ligne, trois des milliers de cultures communément reconnues de nos jours. Nous n’avons ni à définir ce qu’est la culture ni à spécifier à tout jamais de quelles cultures il peut s’agir : Afrique, Europe, Asie ? Allemagne, France, Italie ? XIVe, XVe ou XVIe arrondissement de Paris ? En seconde ligne, le réel tel qu’il est en lui-même et surtout tel qu’il fait figure d’étalon naturel, permettant la hiérarchisation objective des cultures en termes de vérité et d’efficacité, et donc en termes de droit de cité définitif.

Dans un premier temps, il est instructif de prendre le carré noir pour le cas limite de la Parole divine. Mais afin de ne pas subir le sort d’un Rushdie, limitons-nous à la Bible. Parmi les vérités surnaturelles constitutives du noyau dur non-négociable de la Révélation (le depositum fidei,le dépôt de la Foi) et confiées par Dieu au management infaillible du magistère romain, figurent le dogme du monothéisme et la doctrine de la monogamie. Sans doute grâce à la Divine Providence, il se trouve que la culture occidentale se présente comme étant naturellement prédisposée à recevoir la révélation surnaturelle : d’où la couleur grisonnante du carré occidental, qui se rapproche du noir parfait de la foi biblique. En mission à l’étranger, l’apôtre occidental se trouvera confronté à deux cas de figure. Bien qu’il pourrait obliger tout le monde à accepter le surnaturel de droit divin, il devrait se contenter de le proposer à plus fort que lui — une grande civilisation triangulaire du gabarit de la Chine n’a pas apprécié les insinuations des Jésuites quant à son polythéisme païen. Mais face à plus faible que lui, tels que les pauvres polygames circulaires de la Papouasie, le missionnaire pouvait imposer sa ou plutôt la Foi, manu militari le cas échéant.

Le schéma montre très bien que l’intolérance inquisitoriale n’est pas un simple dérapage accidentel, mais incluse intrinsèquement dans toute idéologie qui se croit instituée par Dieu et/ou le Destin pour répandre et défendre la Vérité. Car le fait que le carré noir ne représenterait qu’un réel purement rationnel, ne changerait rien au droit d’intransigeance qu’une culture grise s’imagine posséder naturellement à l’égard des cultures objectivement dans l’erreur triangulaire ou l’horreur circulaire. Que l’on condamne au nom de Dieu ou au nom du Destin, peu importe, quand la condamnation se voit sans appel puisque portée non pas en son nom propre ou au nom de sa propre culture, mais au vu du réel lui-même.

Le prix à payer, donc, pour l’objectivisme universaliste, c’est la fin de tout pluralisme irréductible et permanent, puisque, aux yeux du réaliste absolu, l’histoire possède non seulement un sens unique, mais touche désormais à sa seule fin. Certes, la fin fixée par Fukuyama à l’anthropogenèse n’a pas fait l’unanimité. Il n’empêche que la plupart des vrais croyants, chrétiens ou musulmans, positivistes ou rationalistes, sont tous convaincus que l’aventure humaine ne saurait aboutir qu’à un but : la vision béatifique au Ciel et/ou la vision scientifique sur Terre. Peu importe que le complexe carré gris-noir représente du surnaturel ou du naturel, si l’on est persuadé que l’avenir de l’humanité doit désormais et obligatoirement passer par, sinon s’arrêter avec, l’incarnation de Jésus ou la relativité d’Einstein. En quoi la conviction du scientifique imaginant que sa science sort de la culture (occidentale) pour rejoindre la Nature, diffère-t-elle foncièrement de la croyance du chrétien selon laquelle parmi toutes les religions de l’humanité, la sienne est la seule supra-culturelle ? Répondre que le savoir du premier est empirique, objectif, positif, rationnel ou scientifique, là où le croire du second est spirituel, subjectif, impressionniste, irrationnel, pour ne pas dire fidéiste (ou pire, fondamentaliste), n’est pas vraiment répondre, mais tout simplement reprendre des présuppositions intrinsèquement indémontrables — et en tant que telles, consacrées par Gödel, mais exécrées par Popper.

Le schéma, même sans le carré noir (sur)naturel, sans signification(s) substantielle(s) sous-jacente(s) aux cultures, non seulement peut, mais doit retenir le carré gris. Car loin d’être absolument relatives, les choses sont relativement absolues.5 En effet, aucun acteur humain ne pouvant se trouver hic et nunc carrément hors culture, il est condamné à se retrouver face aux valeurs et aux visions qui constituent son plafond paradigmatique, à l’exclusion actuelle de tout autre. Le croyant monothéiste et monogame peut comprendre pourquoi, à un certain moment, dans un triangle, on a pu être polythéiste, et pourquoi, actuellement, dans un cercle, on continue à être polygame. Mais ne pouvant être lui-même partout à la fois et étant, de fait, dans son carré, les standardisations tant spéculatives que pratiques de son socio-historisme ne peuvent que lui paraître comme des absolus. Et ne pouvant faire autrement, c’est son droit le plus strict de se présenter à d’autres milieux avec une mentalité qui ne peut que lui paraître, dans un premier temps, relativement absolue. Mais il y a toute la différence au monde entre proposer ses propres représentations collectives au nom d’une crédibilité culturellement conditionnée, et les imposer à autrui en fonction d’une réalité qu’on suppose absolument (sur)naturelle.

Il faudrait compléter notre schéma par l’addition, au seul et unique niveau culturel, d’une configuration autre que les trois représentées, mettons un losange. Car le résultat du dialogue interculturel peut aboutir soit à une délocalisation pure et simple (carré se ralliant au cercle ou vice versa — le missionnaire catholique se convertissant à l’islam, ou un musulman devenant plus catholique que le Pape), soit à une relocalisation ailleurs des deux (le carré et le cercle se retrouvant totalement transformés dans le losange — le cas du biomédecin occidental et du guérisseur africain donnant lieu, par le dialogue, à l’invention d’une logique inédite de « l’être et du naître bien » humain, bien au-delà du matérialisme scientiste du premier et du socio-symbolisme du second).

La médecine et les médecines

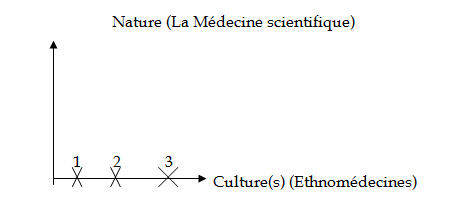

Et puisque nous parlons de philosophies et de pratiques de la santé, cet enjeu fournira un bon exemple du caractère inéluctablement ethnique ou culturel de la médecine et, par implication, de la science. Pour les métaculturalistes, il va de soi que, d’un côté, du côté de la compréhension scientifique des réalités naturelles, il y a la Médecine, et, de l’autre côté, du côté des cultures, toute une série d’ethno-médecines. Pour la mentalité métaculturaliste, dans un sens, la médecine est de tous les temps et de toutes les cultures. Tant les premiers hominiens que les derniers des primitifs ont dû faire face empiriquement à sensiblement les même maladies objectives. Cro-Magnon trépanait avec succès et les Papous soignent encore assez bien par des plantes. Sans ce minimum de savoir scientifique et de savoir-faire technique, l’humanité ne serait pas là aujourd’hui, en meilleure santé que les primates. Mais c’est depuis peu et en Occident, que la médecine, devenue enfin scientifique, a réussi à se dégager essentiellement de ses aspects accidentels, de sa dimension culturelle. Née par hasard en Occident, la médecine est en passe d’actualiser son potentiel universel. Gérée à partir de Genève par une organisation, justement, mondiale (on imagine mal une internationalisation du chamanisme tibétain), elle fonctionne à l’instar d’un étalon objectif susceptible de permettre un tri récupérateur de ce qu’il y a d’universalisable dans des médecines les unes plus « purement » ethniques que les autres.

Notre second schéma montre comment la médecine se voit décoller du niveau culturel pour rejoindre de manière exponentielle les réalités de la Nature (virus et autres microbes de la science moderne). L’axe horizontal ou culturel illustre comment certains pratiques ethnomédicales, mais à des degrés divers, contiennent des éléments scientifiques. Tout près de la médecine authentique se trouve l’acupuncture. De la découverte par la science occidentale de l’existence d’endorphines, il résulte qu’en faisant abstraction des chinoiseries portant, par exemple, sur le conflit entre des humeurs Yin et Yang, existe un fond de technicité objectivement fiable dans l’acupuncture. Puisque c’est presque de la médecine, le scientifique serait tenté de mettre l’épithète « ethno » entre parenthèses. S’agissant de la médecine ayuurvédique, il maintiendrait le préfixe et le nom sur un pied d’égalité : la pratique indienne, malgré de sérieuses bases botaniques, étant un peu trop inféodée à la philosophie hindoue, ne mérite que l’appellation « ethnomédecine ». Par contre, quand le médecin savant est confronté à la sorcellerie africaine, avec ses prescriptions délirantes et ses proscriptions délétères, force lui est de conclure à de « l’ethno » pur et simple, sans trace aucune de médecine à proprement parler : « mes » Wakonongo de la Tanzanie, par exemple, comparaient nos aspirines à leurs excréments d’éléphant — le pachyderme mangeant un peu de tout et de n’importe quoi, ses déjections, synthétisant la plupart des éléments de la phytopharmacologie du cru, séchées et glissées dans la peau incisée d’un malade, pouvaient fonctionner comme une pal silures anguiformes) aux femmes enceintes, afin d’éviter que le bébé soit bloqué dans le ventre de sa maman ou glisse dehors prématurément.

Si la médecine moderne peut prendre beaucoup de la technique de l’acupuncture et pas mal de la tradition ayuurvédique, elle devrait délaisser presque tout du folklore africain. Qu’on le veuille ou non dit le métaculturaliste, il y a de la science (en l’occurrence la science médicale) et puis il y a des ethno-sciences (les ethnomédecines). « Absolument pas ! rétorque le culturaliste, il n’y a que des ethnomédecines — ce que le métaculturaliste prend pour la médecine n’étant que la médecine propre à l’ethnie occidentale — et, par voie de conséquence, il n’y a que des ethnosciences et aucunement une seule et unique science universelle. Ou plus exactement il y a quelque chose qu’on peut appeler « la science occidentale » et puis beaucoup d’autres choses qui ne peuvent être assimilées de près ou de loin à cette ethnoscience-là, si ce n’est de manière ethnocentrique. Le projet scientifique a fait partie intégrante du projet occidental, à partir d’un certain moment et pendant une période qui touche à sa fin.6 En aucune manière non impérialiste peut-on transférer ce projet sur d’autres cultures et d’autres temps, à la manière d’une catégorie transculturelle. Car si une chose comme la religion ne représente pas un casier humain,7 a fortiori la science ne peut-elle prétendre incarner un instinct de l’espèce tout court. Mais pour être plus exact encore, dans la mesure où ni Dieu ni l’homme, ni la famille ou le mariage, n’existent comme autant de « ça » essentiels,8 la prétention même que la science existe pourrait n’être qu’une pure illusion d’optique ontologique.

Cependant, et quoi qu’il en soit de la plausibilité primordiale de la position nominaliste, une dernière illustration pourrait convaincre les esprits hésitants du caractère proprement intolérable de la distinction entre science et ethnoscience. J’ai encore connu à Oxford, au milieu des années soixante, un très grand historien qui déclarait à regret que l’Afrique ne connaîtrait jamais d’Histoire véritable, faute d’archives ou de vestiges archéologiques. Mais vers la fin de cette même décennie sous la pression d’historiens africanistes ou africains, tels un Vansina ou un Ki-zerbo, que j’ai fréquentés personnellement, le milieu académique a fini par faire une concession. Grâce, entre autres, à la tradition orale, l’Occident a reconnu qu’il était parfois possible de dépasser le niveau des histoires populaires et d’élaborer quelque chose qui ressemblait, mais de loin, à l’histoire scientifique. Et ce succédané, on l’appelait l’ethnohistoire, pour bien la distinguer de l’histoire majusculaire. Et tout le monde d’applaudir. Les intellectuels africains et leurs amis se ruèrent sur cette aubaine. On vit proliférer trente-six disciplines, de l’ethnobotanique à l’ethnophilosophie, en passant par l’ethnopsychiatrie — exactement comme allait fleurir une décennie plus tard toute une flore d’éco ceci et d’éco cela Mais tout d’un coup, à Dakar, je ne me rappelle plus la date exacte, mais c’était en décembre 1982, je me suis dit que l’Afrique s’était immolée sur l’autel de l’impérialisme intellectuel d’un certain Occident. Car qui avait dicté qu’il ne pouvait pas y avoir d’Histoire, si ce n’est à base de manuscrits et de monuments, si ce n’est l’un des maîtres à penser de l’Occident, Hegel ? Que l’histoire occidentale s’appuie sur du matériel écrit et un patrimoine construit, est une chose, tout autre chose est d’exiger que toute histoire fasse de même. Pour être clair : toute histoire est une ethnohistoire, et l’on ne peut opposer l’histoire à des ethnohistoires que de manière ethnocentrique. Mais à vrai dire, je préférerais et de loin réserver le terme “histoire” à la façon typiquement occidentale de gérer son passé, et inventer d’autres termes tout aussi spécifiques pour désigner les autres possibilités inculturées d’assumer le passage du temps. Car non seulement ne peut-il y avoir unehistoire universelle, mais envisager des histoires culturelles induirait l’illusion de simples variations sur un thème transculturellement identique. Mes Wakonongo, par exemple, ne faisaient pas, à leur façon, dans l’histoire : leur chronologie était une instrumentalisation « politique » des événements écoulés — les guillemets pour rappeler que la politique konongo avait peu de ressemblances, tant formelles que fondamentales, avec son équivalent occidental.

Onus probandi

Pour finir, la thèse métaculturaliste proclamant beaucoup plus que la position culturaliste, l’onus probandi gît carrément davantage sur les épaules des esprits emballés par l’universel que sur celles des penseurs qui penchent pour le seul particulier. Car, selon ce brave Occam, l’un des piliers de mon collège oxonien, il appartient à ceux qui postulent l’existence d’entités au-delà des phénomènes qui crèvent les yeux du commun des mortels, d’en démontrer la plausibilité. Or, il me semble évident que le postulat d’une science universelle répond plus à des problèmes d’identité mal posés qu’à d’authentiques exigences onto-épistémologiques. En effet, je ne vois que trois conditions qui pourraient rendre crédible la position métaculturaliste.

1. Si, en affirmant que loin d’être née en Occident, la science a été portée par d’autres civilisations et est encore présente dans des cultures apparemment primitives, les métaculturalistes ne cherchent pas inconsciemment à compenser un sentiment d’infériorité à l’égard d’un Occident rayonnant d’efficacité rationaliste, ou, pire encore, ne font que réagir viscéralement à l’arrogance affichée par l’Occident, alors, leur position pourrait prétendre à connaître un début de crédibilité. Mais ils ne doivent pas se tromper d’adversaires. Le culturaliste n’affirme pas que la science est née en Occident. Tout ce qu’il constate, c’est l’émergence, l’essor et le déclin d’un champ phénoménal spécifique au socio-historisme de la modernité occidentale. Mais plus ad rem, le culturaliste ne voit pas pourquoi le seul moyen de valoriser les savants arabes, ou de sauver l’honneur des “sachants” africains, serait de les insérer dans un courant scientifique qu’on imagine fondamentalement inchangé depuis que la science est la science. Au contraire, peut-être parce qu’il est plus sensible que le métaculturaliste aux ruptures de continuité historique, le culturaliste hésite à inclure un Galilée ou un Newton parmi les ancêtres directs et immédiats de la science contemporaine.9 Thuillier n’a-t-il pas raison de nous mettre en garde contre une modernisation abusive de Galilée, et de nous rappeler ce qu’il y a d’arbitraire à vouloir récupérer Newton pour l’astronomie agnostique, quand il était imbu d’une intentionnalité astro-théologique ? À la limite, si l’on fait naître la science avec ce genre de précurseur, il faudrait conclure que cette science-là est déjà morte.

2. Si, en affirmant que la science échappe, dans son essence, à toute culture, et donc peut appartenir à n’importe quelle culture, les métaculturalistes sont prêts à accepter une analyse sociologique de leur position et à l’assumer, alors, ils commenceraient aussi à être un peu plus crédibles. Car le discours d’une continuité essentielle, de transformations qui ne touchent que l’accidentel, d’un progrès par accumulation de strates successives qui laissent intact l’acquis, d’une éclosion graduelle de potentialités présentes dès le départ (à l’image du développement de l’homunculus), n’est pas plus neutre politiquement, n’est pas moins situé socio-logiquement que son contraire. C’est un discours convenant à merveille à deux types d’acteurs sociaux qui, en dépit des apparences qui peuvent les séparer de fait sur le spectre sociétal, sont unis dans la volonté de se perpétuer pour toujours. Que l’on fasse déjà partie de l’establishment ou que l’on projette un ordre à établir à tout jamais sur des bases définitives, la différence est insignifiante. Dans les deux cas, il s’agit d’autorités qui n’ont aucun intérêt à ce que les choses changent radicalement, et qui ont tout intérêt à stabiliser les standards socio-historiques garantissant leurs sinécures, à plafonner les paradigmes comme des principes immuables.

3. Si les métaculturalistes arrivaient à fournir aux culturalistes une définition de la science qui dépasserait le niveau du dénominateur commun, ou qui posséderait une véritable portée heuristique, alors oui, leur cause pourrait être entendue plus favorablement. Malheureusement, quand on inspecte de près un échantillon des définitions portant sur une science universelle ou universalisable, on est bien obligé de conclure que c’est leur seul caractère général qui leur donne les apparences d’une profondeur globale. Puisqu’il est dit que la science a remplacé la religion, puisons un dernier exemple dans le domaine religieux de toute l’équivoque qui peut frapper l’idée d’une science supraculturelle. Certains ténors de la première génération de théologiens africains, après avoir fait un tour exhaustif des monographies sur les religions du cru, concluaient, comme une découverte monumentale, que le continent avait élaboré aussi l’idée d’un Dieu omniscient. L’érudition de ces savants indigènes était souvent époustouflante. Mais malheureusement, elle avait été mise au service d’une épistémologie des plus équivoques. Certes, ne pouvant nous contenter d’aligner des singularités à la queue leu leu, nous sommes condamnés à les regrouper en fonction de traits que nous estimons communs. De toute évidence empirique, Pierre n’est pas Paul, qui n’est pas Paulette, qui n’est pas… Néanmoins nous (c’est-à-dire nous les Occidentaux, à un certain moment de notre histoire) avons décidé de désigner tous ces spécimens comme des humains, pour les distinguer à la fois de ce que nous avons estimé être des supra- et des infra-humains. Le tout évidemment est le statut onto-épistémologique de cette réalité abstraite qui a pour nom l’humain. Est-ce, comme le prétendent certains, une véritable nature d’ordre métaphysique identiquement commune à tous les hommes ? Ou est-ce une simple convention culturelle, un casier dénominateur commun, dont la crédibilité est limitée à la culture qui l’a créé ? En d’autres termes, la réalité fait-elle figure d’artichaut ou d’oignon ? Nos théologiens africains penchent manifestement pour l’artichaut : plus on enlève les feuilles superficielles, plus on fait abstraction des aspects accidentels, et plus on se rapproche du cœur fondamental, l’essence même des réalités. Pour eux l’épaisseur ethnographique doit être réduite à rien, pour laisser transparaître le Transcendant. Le fait, par exemple, que le symbole suprême des Bongo Bongo (qui ne ressemble guère au Dieu, parfois odieux, du monothéisme militant) entend les hommes, là où celui de leurs voisins, les Bangu Bangu voit ce qu’ils font, semble à ces esprits scolastiques tout à fait accessoire. L’essentiel se trouve, bien au-delà du contraste entre divinités omnivoyantes et omniauditives, du côté d’un Dieu omniscient. C’est Lui, le carré noir, responsable, en dernière analyse métaphysique, de toutes les configurations superficielles décrites par les ethnographes culturalistes. Or, si ces derniers emploient des catégories générales telles que divinités voyantes versus des divinités auditives, il ne leur viendrait jamais à l’esprit que ces casiers représentent une réalité autre que la nécessité de mettre un peu d’ordre abstrait dans le flux et le flou phénoménologiques. Ce qui compte à leurs yeux, c’est d’associer, par exemple, le trait « voir » avec un certain type d’environnement (mettons des plaines), là où le caractéristique « entendre » paraît plus lié à un milieu montagneux. Puisque, à force d’enlever les lamelles d’un oignon, la réalité finit par disparaître d’entre ses doigts, le culturaliste s’attache à expliquer les différences entre les couches, sans aucune volonté de pénétrer jusqu’à leur cause profonde. En aucune manière conçoit-il les divinités rencontrées sur le terrain comme des simples avatars accidentels d’un absolu archétypique. Or, le culturaliste ne voit pas pourquoi il devrait aborder la science tout autrement qu’il n’approche Dieu : l’un n’est pas moins oignon que l’autre ! Ce qui l’intéresse, ce sont les différences diachroniques et synchroniques au sein d’un champ phénoménal global dit scientifique : l’évolution de la science en Grande-Bretagne ou le contraste entre la science allemande et la française. Mais ce qui ne l’intéresse guère, c’est l’élaboration, par abstractions successives, d’une définition universelle de la science — surtout si cette définition au lieu de fonctionner en simple passe-partout heuristique (« l’esprit humain se doit d’être empirique »), se figure comme une disposition transculturelle, substantiellement et significativement identique.

Enfin, en affirmant que l’esprit scientifique existait avant la lettre occidentale, ou que les non-occidentaux étaient des scientifiques à leur insu, les métaculturalistes devraient répondre à l’objection faite par le Dr Rieux au Père Paneloux, dans La Peste de Camus. Le jésuite disait à son interlocuteur qu’en faisant du bien, il se trouvait du côté du Bon Dieu sans le savoir. À cette tentative récupératrice, le médecin répondait que puisque Dieu permettait le mal, ceux qui militaient contre l’épidémie étaient des athées qui s’ignoraient ! Des théologiens, convaincus qu’il ne pouvait y avoir de salut sans adhésion au Christ et même sans baptême, ont conclu que tous ceux qui avaient été sauvés avant Jésus et tous les non-chrétiens sauvés depuis, ne pouvaient l’avoir été ou l’être que comme des « chrétiens anonymes » ayant désiré, au moins inconsciemment, le baptême. Le culturaliste se demande ce que peut bien être, épistémologiquement parlant, un désir qui s’ignore et à quoi peut bien servir de partir en mission si tout le monde est déjà chrétien ! De même, il reste rêveur quand on lui dit que le guérisseur africain était un médecin malgré lui, ou que l’astrologue musulman était un astronome à son insu. Il se demande pourquoi le métaculturaliste ne peut pas accepter les gens tels qu’ils se disaient explicitement, ou les laisser tels qu’ils se voyaient manifestement. Il ne voit pas pourquoi l’on s’acharne à jauger et à juger tout le monde en fonction d’un critère qu’on voudrait universel et de tous les temps, mais qui pourrait n’être que culturel et contemporain. Voir de la science implicite ou embryonnaire partout lui semble affirmer qu’il manquerait peu au yard anglais pour devenir un mètre parfait ; décréter que tout savant authentique est un scientifique avant la lettre lui paraît présenter un ballon de rugby comme un quasi-ballon de foot qui s’ignore. Ne peut-on valoriser le savoir-faire africain ou les connaissances arabes autrement qu’en fonction d’une science qui, de toute façon, vue de près et dans le détail, ressemble étrangement à la science occidentale de ce siècle-ci ?

*

Je ne m’attends pas, du moins pas en sociologue, à voir des métaculturalistes répondre aux conditions posées par les culturalistes. En règle générale, les logiques et les langages reflètent des lieux d’ancrage, et non le contraire. Et comme nous l’avons vu, la bifurcation entre les culturalistes et les métaculturalistes s’effectue en fonction de localisations plus que de logiques. Les anges auront beau pouvoir se tenir tous sur la tête d’une épingle, l’humanité ne pouvant se trouver en un seul lieu, il y aura toujours autant de mentalités distinctes qu’il y a de milieux divers. Du moins, est-ce la conviction du culturaliste, qui, à l’encontre du métaculturaliste, sait qu’il est exclu de pouvoir gagner tout le monde à sa cause. La seule chose que j’espère avoir pu montrer dans ces pages, c’est que les effets imprévus d’une science qui se voit et se veut supra-ethnique, peuvent se révéler plus pervers que bénéfiques

Notes de bas de page numériques

1 . Cheikh Anta Diop aurait ajouté que la Science, les Grecs l’avaient hérité des Égyptiens, et donc des savants noirs, et que, par conséquent, elle n’était pas née en Grèce comme l’affirment la plupart des auteurs occidentaux (Civilisation ou Barbarie, Paris, 1981 quatrième partie). Par contre, pour Frankfort et d’autres égyptologues chevronnés, la cosmologie égyptienne se situe avant la philosophie et, a fortiori, avant la science, qui suppose, communément, des dissociations du genre homme/nature, sujet/objet (Before Philosophy, London, 1949). D’autres spécialistes, tel un Farrington, pensent que certains « sauvages » ayant agi de manière « truly scientific », la Science des Grecs n’est qu’une « brilliant phase in a connected historical development » ( Greek Science, London,1953, 17 ; pour une position plus nuancée, cf. G.E.R. Lloyd, Origines et développement de la science grecque : magie, raison et expérience, Paris, Flammarion, 1990). Si je cite ces auteurs déjà anciens, ce n’est pas parce qu’ils auraient fait définitivement autorité, mais tout simplement pour illustrer une constante épistémologique : puisque dans ce domaine les données restent sensiblement les mêmes pour tous les interprètes, la plausibilité de leurs interprétations dépend, en grande partie, de la crédibilité des idées qu’ils se sont faites des phénomènes « mythe/philosophie/science » et de leurs rapports tant diachroniques que synchroniques, ainsi que des causes qu’ils cherchent, plus ou moins consciemment, à défendre. Morin, par exemple, dans sa volonté de sauver les apparences d’une universalité humaine, voit la spécificité de la science occidentale émerger sur fond d’un contraste entre pensée empirique-rationnelle-logique et pensée symbolique-mythologique-magique (Science avec conscience, Paris, Seuil, 1990, pp. 71-73), mais ce genre de généralisation gentille finit par escamoter l’incompressible épaisseur identitaire des phénomènes socio-historiquement spécifiques. À quoi bon mettre tout son vin dans la même vieille outre, surtout quand elle prend de l’eau de toutes parts ?

2 . À part le fait que plus d’un Blanc ait été initié, à part celui aussi que plus d’un Noir ait décrit ses expériences initiatiques, reste, massivement, le fait qu’il est tout simplement impossible de généraliser. L’initiation n’est pas universelle en Afrique, ni les rites de même nature ou envergure. Les Nuer ne font que couper le front de leurs adolescents au vu et au su de tout le monde, les Kikuyu passent des mois en brousse sous l’égide de maîtres-socialisateurs. Mais surtout l’intellectualisme avéré de certains intellectuels africains pourrait les induire en erreur, dans la mesure où le secret initiatique était d’ordre existentiel : l’initié vivait une expérience mystagogique proprement indicible et ne recevait ni des informations savantes sur la nature des choses ni des instructions pratiques sur leur gestion.

3 . Lors du même colloque, Jacques Bugnicourt, directeur d’Enda, importante ONG engagée dans la lutte pour un autre développement africain, a eu le malheur de suggérer que les spécialistes haut de gamme devraient accorder un peu plus d’attention aux chercheurs aux pieds nus et à la contribution que des paysans pouvaient apporter au progrès technique. De nouveau, il y eut une réaction viscérale à ces propos parmi les académiques présents, en particulier parmi ceux du Nord : « C’est de l’utopie, et de toute façon le vrai progrès est venu, vient et viendra de la science. » On semble oublier en haut lieu académique que la Révolution industrielle en Grande-Bretagne ne fut pas due à des scientifiques universitaires, mais à des mécaniciens parfois illettré,s ainsi que des “illuminés marginaux”. Mais on aurait tort de vouloir anoblir ces pionniers d’hier ainsi que les paysans d’aujourd’hui, en les traitant de vrais scientifiques à leur insu. Œuvrant en dehors et même au-delà de la dichotomie asymétrique entre théorie (maître) et pratique (esclave), ils n’ont pas à répondre d’une division du travail des plus ethnocentriques et équivoques. Que les chercheurs chaussés se rassurent, les chercheurs aux pieds nus ne veulent pas se mettre dans leurs petits souliers !

4 . Cf. S. Latouche, L’occidentalisation du monde, Paris, La Découverte, 1989.

5 . Cf. notre article « De l’absolument relatif au relativement absolu », Mauss, 13, 1, 1999, pp.184-200.

6 . Pour cette distinction entre un choix de société globale et les choix particuliers qui l’articulent, cf. « Projet et projets », Cahiers du CIDEP, n° 7, 1989, et pour la dissolution finale du projet scientifique « Galilée, mort ou vivant ? La fin de la science ? », La Revue nouvelle, septembre 1997, pp.58-73.

7 . Paul Veyne : « Ce n’est pas sans inquiétude qu’on voit des livres s’intituler Traité d’histoire des religions ou Phénoménologie religieuse : quelque chose comme “la” religion existerait donc ? Absolument pas ! Les différentes religions sont autant d’agrégats de phénomènes appartenant à des catégories hétérogènes et aucun de ces agrégats n’a la même composition que l’autre. » Comme on écrit l’histoire, Seuil, Paris, 1996, p. 182.

8 . Rodney Needham : « À débattre de la nature de la parenté ou à essayer d’énoncer une théorie générale fondée sur la présomption que la parenté possède une identité concrète et distincte, les anthropologues s’exposent souvent à une perte de temps et au découragement. Pour parler net : la « parenté », ça n’existe pas… (et) il en va de même pour le concept du mariage » La parenté en question : onze contributions à la théorie anthropologique, Seuil, Paris, 1977, pp .106-107.

9 Cf Pierre Thuillier, D’Archimède à Einstein : les faces cachées de l’invention scientifique, Paris, Fayard, 1988 ; ainsi que ses livres précédents, par exemple, Les savoirs ventriloques : ou comment la culture parle à travers la science, Paris, 1983.

Annexes

Ill

Coiffure du saltigué Diaraf Bob de Ngoth. Photographie de A. Badara Cissokho.

Pour citer cet article

Michael Singleton, « Science... et/ou ethno-sciences ? », paru dans Alliage, n°41-42 - Décembre 1999, Science... et/ou ethno-sciences ?, mis en ligne le 14 septembre 2012, URL : http://revel.unice.fr/alliage/index.html?id=4006.

Auteurs

Théologien, philosophe et anthropologue, professeur d’anthropologie du développement, président du Laboratoire d’anthropologie prospective, Université catholique de Louvain.