Les mots tombés du ciel

La mondialisation des jours de la semaine

Dans une chronique précédente (n° 33-34) j’ai montré la façon dont les jours de la semaine ont été nommés en français et dans les langues romanes (issues du latin) en jouant sur les associations entre les noms des planètes, les noms des divinités gréco-romaines auxquels s’ajoutent des éléments d’origine chrétienne. Je concluais en remarquant que le recours aux planètes pour nommer les jours de la semaine concernait près de la moitié de la population mondiale.

Je voudrais ici, continuer l’exploration d’autres langues du monde chrétien et non chrétien pour montrer comment des mots ont voyagé, comment certaines nominations apparaissent comme des invariants et encore, comment des termes venus d’ailleurs se sont associés avec des éléments de la cosmogonie de telle ou telle civilisation.

Le latin a été un vecteur par lequel les langues non romanes d’Europe ont été influencées avant même la christianisation.

Les langues celtiques

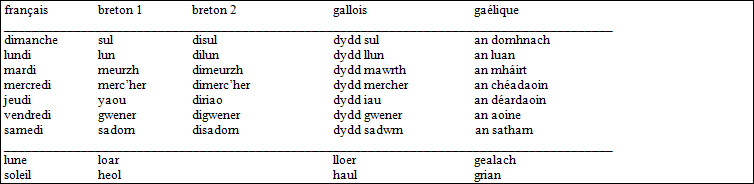

Les Romains ont prêté quelques mots aux langues voisines des langues romanes. Pour le domaine celtique, ou du moins ce qu’il en reste (le gaulois est disparu depuis le Ve siècle), j’ai réuni dans un tableau les trois langues du far-west de l’Europe, le breton, le gallois et le gaélique. La lecture de ce tableau montre que les langues celtiques ont eu recours aux termes latins : lune, mars, mercure, pour nommer leur lundi, mardi, mercredi. Mais c’est surtout la nomination de dimanche, jour du soleil, disul en breton, dyddsul en gaélique et de samedi, jour de saturne dans les trois langues citées ici, qui atteste que l’emprunt date d’avant la christianisation. À l’inverse de ce qui s’est passé pour les langues romanes, ni dimanche ni samedi n’ont été rebaptisés. Seul le gaélique, toujours très différent du breton et du gallois.1 avec domhnach pour dimanche est à rapprocher des langues romanes (domenicus jour du seigneur).

Le recours au latin est net si l’on compare la nomination de lundi et de dimanche avec la nomination habituelle de la lune et du soleil.

Les langues germaniques

Nous présentons ici les langues germanique groupées en trois domaines géographiques :

L’ouest : anglais, néerlandais, afrikaans (dérivé du néerlandais)

Le centre : allemand, alsacien, luxembourgeois, yiddish

Le nord (Scandinavie) : danois, norvégien, suédois, islandais

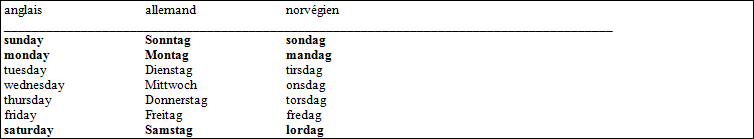

Comme les langues celtiques, les langues germaniques ont adopté les noms des planètes du monde romain pré-chrétien pour nommer les jours de la semaine. Mais au lieu d’emprunter les mots latins, elles ont utilisé le calque, les mots latins ont été traduits dans les différentes langues. Par ailleurs les langues germaniques ont assimilé les divinités gréco-romaines à leur propres divinités.

Une traduction

Pour dimanche et lundi le calque est repérable partout. Les planètes sont bien présentes, traduites dans les différentes langues germaniques. Soleil se dit sun en anglais, Sonne en allemand, etc. De même Lune, moon en anglais, Mond en allemand, d’où sunday, montag, etc. Pour samedi, la présence de Saturne est bien visible dans l’ouest, saturday, zaterdag, et même jusqu’en Afrique du Sud avec l’afrikaans ! Mais l’allemand a fait comme beaucoup de langues christianisées, il a abandonné Saturne pour le Sabbat, Satertag pour Sambaz tag (le jour du sabbat) qui s’est réduit au Samstag moderne. En yiddish la référence au sabbat est encore plus nette, très proche de l’hébreu shabbat. L’allemand du nord reste dans la tradition païenne en nommant Sonnabend le samedi, c’est-à-dire : veille du jour du Soleil, veille du dimanche. Nous retrouverons cet usage de nomination par la veille dans certaines langues slaves.

Une assimilation

Pour les autres jours, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, les langues germaniques ont tout simplement utilisé les noms de leurs dieux assimilables aux divinités gréco-romaines.

Mardi

C’est le jour du Dieu Tiw, dieu de la guerre comme Mars. En vieux haut-allemand on disait Zies tac, le jour de Ziu, dieu de la guerre. C’est l’équivalent du Zeus des Grecs et l’équivalent sanskrit dyaus, celui qui brille, atteste de l’ancienneté de cette racine indo-européenne. D’une langue à l’autre la forme se différencie à peine, tirstag en danois et en norvégien, tys dagr en islandais.

Mercredi

Il y avait dans la mythologie germanique un dieu belliqueux, une sorte de fou furieux toujours en mouvement. Il avait tout ce qu’il fallait pour être assimilé à l’agité des Romains : Mercure. Les germaniques de l’ouest le nommaient woden c’est-à-dire le furieux, les germaniques du nord (scandinaves) odin. Alors wodnes day devient wednesday en anglais et odin’s dag devient onsdag en danois. Mercure est toujours là.

Pour mercredi, les Allemands ont adopté un autre système, ils le nomment milieu de semaine, Mittwoch, comme d’autres langues soucieuses de symétrie hebdomadaire.

Jeudi

Dans l’anglais thursday, thur représente une évolution du moyen anglais thuner (thunder, en anglais moderne, le tonnerre) par confusion avec le Thor le dieu du tonnerre. Dans l’ensemble des langues germaniques, jeudi est nommé le jour du tonnerre, ou du dieu Thor, chaque langue à partir de son évolution phonétique spécifique, Donnerstag en allemand, torsdag en norvégien, etc. Ici encore il s’agit d’une racine très ancienne qui remonte à l’indo-européen. En latin, tonner se dit tonare et en sanskrit tan veut dire faire du bruit. Rappelons que pour nous jeudi est le jour de Jupiter, dieu tonnant.

Vendredi

En anglo saxon, vendredi était frige dag. Ce frige était le génitif de frigu qui avait quelque chose à voir avec l’amitié (friend) mais représentait surtout l’amour et aussi la déesse de l’amour. Ici encore l’assimilation avec les divinités romaines est nette. Frida2 la blonde est la Vénus germanique et Freitag est notre vendredi.

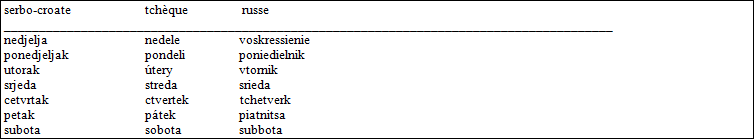

Les langues slaves

Elles représentent un troisième groupe de langues indo-européennes, moins proches de nous géographiquement mais très importantes en nombre de locuteurs, environ trois cents millions.

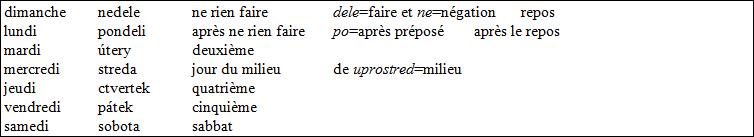

Les langues slaves ont établi un système très régulier. Mixte, il utilise en partie la numérotation, le jour du milieu, le jour où l’on ne fait rien et le jour qui le suit, enfin le sabbat. Voici, en prenant l’exemple du tchèque, le système commun à toutes les langues slaves

On reconnaît de langue en langue, les mêmes données compte tenu des variations des racines d’une langue à l’autre. Une seule entorse à cette belle cohérence : le russe pour qui le dimanche n’est pas le jour du repos mais celui de la résurrection, voskressienie. Plus mystiques les Russes ? Bizarres aussi car, malgré tout le lundi est nommé le jour qui suit celui où on ne fait rien, comme dans toutes les autres. On peut plus sérieusement penser que les Russes ont rebaptisé leur dimanche.

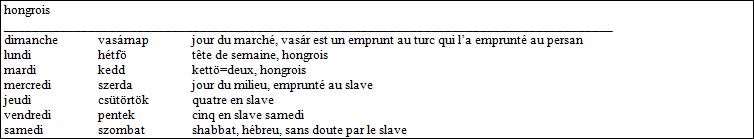

À côté du latin, un autre vecteur de diffusion pour les jours de la semaine a été le christianisme. Dans l’Antiquité, les jours de la semaine sont nommés d’après les planètes, puis les planètes sont associées à certains dieux gréco-romains, lesquels sont assimilés à des dieux locaux dans le monde germanique. Puis les religions monothéistes s’en mêlent en tirant vers le pôle chrétien avec le jour du Seigneur (roman), du repos (slave), de la résurrection (russe), de l’église (grec) et tire du coté judaïque avec le shabbat présent partout. On rencontre des systèmes mixtes avec, soit un timide recours à la numérotation, à l’allemande (milieu de semaine), ou presque totale avec le portugais qui conserve deux éléments religieux. La langue la plus païenne est sans doute l’anglais, mais la plus composite est le hongrois (langue non indo-européenne).

Tout se passe comme si les hongrois, à partir du mercredi avaient sombré dans l’influence slave.

Week-end européen

Seul le samedi met tous les européens d’accord pour mener un sabbat d’enfer, à l’exception des Anglais qui préfèrent les saturnales.

Mais le dimanche! Le dimanche chacun en fait à sa guise. Pendant que nous, Français, prions le Seigneur en compagnie des autres chrétiens de langues romanes, les Grecs et les Arméniens vont à l’église, les Russes fêtent la résurrection du Christ, alors que les autres Slaves, eux, se la coulent douce. Quant aux Hongrois, ils vont au marché tandis que les Anglais se dorent au soleil avec les Allemands.

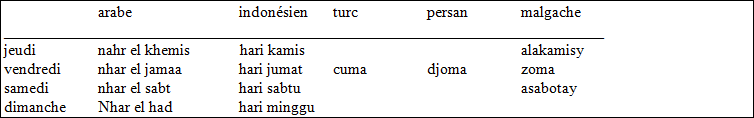

Sans les planètes

En dehors du recours aux planètes et aux dieux, le système le plus fréquent pour nommer les jours de la semaine, consiste à numéroter les jours. Parmi les langues qui utilisent ce système, la plus répandue est l’arabe. Les jours y sont numérotés à partir du dimanche. Deux jours y échappent, le vendredi, nahr el jamaa, jour de la réunion, de la mosquée (djouma) et le samedi jour du repos, nhar es sabt. On remarquera la même racine que celle de l’hébreu, shabbat.

Cette numérotation par les nombres arabes (on n’utilise pas nahr) s’est installée dans toute l’Afrique islamisée et partiellement dans d’autres pays islamisés non africains, Indonésie, Turquie. On la retrouve même dans des pays non islamisés, en malgache par exemple, peut-être par apport des navigateurs ou par influence de vieux textes arabes. La référence au jour de la mosquée pour vendredi est constante, mais certains nombres sont parfois utilisés. Pas toujours, c’est au persan que le turc a emprunté le jour 4, le jour 5, et le dimanche, pasar, jour du marché. Quant au dimanche indonésien, minggu, il a été emprunté aux premiers colonisateurs de la région, les Portugais. On y retrouve le domingo abrégé, la première syllabe n’étant pas accentuée.

Il y a aussi des langues de l’Europe chrétienne qui numérotent les jours, non pas partiellement comme les langues slaves mais complétement. On peut y voir le résultat d’une tentative pour éviter les références païennes.

À Byzance on consacrait le dimanche au Christ, le lundi aux anges qui comme la Lune réflètent la lumière divine, le mardi à Saint Jean qui s’identifie au dieu guerrier, le mercredi à la croix qui a porté le verbe comme Mercure a porté la parole des dieux, le jeudi aux Apôtres, pères de l’église comme Jupiter, père de l’Olympe, vendredi à la Vierge, image de la beauté spirituelle comme Vénus de la beauté physique, samedi à Dieu le père puisque Saturne était le père des dieux. Mais cette christianisation n’a pas eu de suite. En revanche, la liturgie latine, elle, utilise depuis Tertullien (IIe siècle), le système juif de numérotation pour éviter de nommer les dieux païens. Feria prima pour dimanche, feria secunda, pour lundi etc. Ce système se retrouve en grec et en portugais.3

Les langues asiatiques

Pour noter les jours de la semaine, le chinois, lui aussi, utilise actuellement, un système numérique, par exemple : xing qi yi, lundi, “semaine un”, etc.

Il s’agit d’un système régulier où xing qi, qui veut dire semaine, est suivi du numéral cardinal. Lundi se trouve être le jour numéro 1. Seul dimanche fait référence au ciel, à travers ri (jour et aussi soleil), même si xing qi peut se décomposer en “planète-période”.

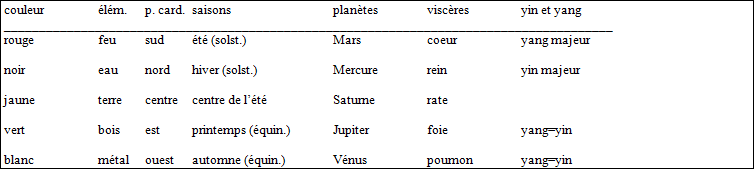

Mais l’ancien système chinois était fondé sur les cinq éléments taoïstes, terre, feu, eau, bois et métal, auxquels on ajoutait le Soleil et la Lune. L’existence de cinq éléments peut nous surprendre, nous qui sommes habitués à en dénombrer quatre (terre, feu, eau, air).4 C’est que d’une civilisation à l’autre, d’une langue à l’autre, l’organisation du monde change.

Une des premières choses qu’un étudiant en linguistique apprend c’est que les langues ne constituent pas un calque du monde mais une sorte de prisme, de filtre obligé à travers lequel les utilisateurs de telles ou telles langues découpent le monde. Ainsi, l’espagnol distingue lena, madera et bosque là ou nous ne disposons que du mot bois, en revanche il ne possède que le mot rìo en face de nos fleuve et rivière. Les exemples sont multiples, l’indonésien ne possède qu’un seul mot kambing pour chèvre, mouton, bouc, agneau alors que notre riz est traduit par trois mots différents suivant qu’il est planté : padi, en grains non cuits : beras, ou cuits : nasi.

Mais l’exemple le plus utilisé est celui des couleurs du spectre de la lumière solaire. Le spectre de la lumière du soleil se décompose en un continuum qui va du violet au rouge. Cela ne nous empêche pas de compter sept couleurs dans l’arc-en-ciel. Un album scientifique pour les enfants de sept à dix ans publié récemment l’affirme à nouveau. C’est que dans notre civilisation judéo-chrétienne le chiffre sept est un chiffre-clé. Il l’était déjà chez les Grecs.

Voici une liste d’expressions utilisant le chiffre sept. Elle est présentée dans le désordre et bien sûr n’est pas exhaustive, chacun pourra la compléter :

7 collines à Rome

7 merveilles dans le monde

7 péchés capitaux

7 notes dans la gamme musicale

7 nains avec Blanche Neige

7 planètes dans le ciel soleil, lune, mars, mercure, jupiter, vénus, saturne

7 archanges (Ancien Testament)

7 couleurs dans l’arc-en-ciel, déjà chez Hérodote. Newton en distinguait 5 mais en ajoutait deux pour faire bonne mesure orange et indigo et bien sûr 7 jours dans la semaine

Le livre de Jean-Claude Bologne : Les sept merveilles qui recense les expressions chiffrées compte vingt-huit entrées consacrées au chiffre sept et seulement neuf pour le chiffre cinq. Bien sûr il y les trois grâces, les dix commandements, les neuf muses, les cinq continents et un seul cheveu sur la tête à Mathieu. Mais ces listes sont courtes à côté de celles du sept.

Dans la civilisation chinoise les éléments fondamentaux ne sont pas les seuls références culturelles à s’organiser par cinq, et les cinq jours de la semaine qui leur correspondent peuvent s’intégrer à un ensemble plus vaste. C’est que, contrairement à notre civilisation judéo-chrétienne où le chiffre sept est un chiffre-clé, c’est le chiffre cinq qui en tient lieu dans l’aire culturelle chinoise. Les couleurs y sont au nombre de cinq : rouge, noir, jaune, vert, et blanc. Mais surtout ces cinq couleurs sont parties prenantes d’un réseau très cohérent de données culturelles, religieuses et philosophiques, toutes organisées par cinq dans le cadre de la pensée taoïste. En voici un essai de présentation dans lequel nous retrouvons nos planètes.

Les notes de la gamme, fa, sol, la, do, ré, entrent difficilement dans le même tableau. On trouve des échelles pentatoniques dans beaucoup d’autres cultures. Mais l’existence de cinq degrés principaux est spécifique aux pays d’extrême-orient. Les cinq degrés auxiliaires qui portent les mêmes noms, sont représentés par les mêmes idéogrammes, mais prononcés différemment. Les parfums aussi s’organisent par cinq. Les restaurants chinois nous proposent le boeuf au cinq parfums.

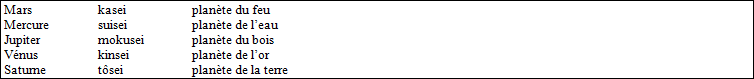

De l’ancien système chinois, il ne reste, nous l’avons vu, que le Soleil pour dimanche. Cependant, cet ancien système s’est conservé intégralement en japonais et en coréen. Ces langues ont adopté les mêmes caractères, avec le même sens, mais elles les prononcent différemment.

Comme chez nous le dimanche et le lundi sont les jours du Soleil et de la Lune, mais mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi sont respectivement jours du feu, de l’eau, de l’arbre, de l’or, de la terre.

On retrouve ici les correspondances éléments/planètes. Cinq éléments, cinq planètes. Il suffit d’ajouter les deux grands luminaires pour obtenir les sept jours de la semaine internationale.

Voici le nom des planètes en japonais

On voit comment l’hégémonie culturelle chinoise s’exerce sur le japonais et le coréen .Ces deux langues ont adopté à la fois la nomination des planètes et celle des jours en empruntant au chinois ses idéogrammes.

On voit comment l’hégémonie culturelle chinoise s’exerce sur le japonais et le coréen .Ces deux langues ont adopté à la fois la nomination des planètes et celle des jours en empruntant au chinois ses idéogrammes.

S’il est surprenant de retrouver dans la civilisation chinoise au sens large, les jours nommés de la même façon que dans le monde chrétien, cela l’est tout autant de rencontrer le même phénomène dans beaucoup de langues de l’Inde. Non seulement dans des langues indo-européennes du Nord (telles que le bengali et le hindi) mais plus inattendu encore dans des langues dravidiennes du Sud (telle que le kannada). Ainsi le dimanche, robibar en bengali, ravivâra en kannada, est jour du Soleil. À l’exception de mercredi, associé à Neptune, il s’agit exactement de nos planètes dans la même ordre. Alors ? s’agit-il d’une constante dans le rapport langue/monde ? il faudrait bien sûr une investigation beaucoup plus poussée pour l’affirmer.

En attendant, on peut essayer de décompter approximativement les langues qui utilisent sous des formes diverses les noms des planètes pour nommer les jours de la semaine. On parvient très vite à des chiffres “astronomiques”. Environ 1 858 millions d’Européens et 190 millions de Japonais et de Coréens nomment les jours de la semaine au moyen des cinq planètes et des deux grands luminaires. Soit 2 348 millions, presque la moitié de la population de la planète. Et encore, n’ai je pas compté les chinois et leur ancien système (1 000), ni les autres langues de l’Inde (plus de 500), ni les locuteurs d’autres langues qui ont ces dernières pour langues de communication. On arrive alors, très vite à près de 4 000 millions d’êtres humains, c’est-à-dire les deux tiers des six milliards récemment atteints.

Notes de bas de page numériques

1 Le breton a deux séries de jours, l’une avec di (type catalan) l’autre sans di (type espagnol). Le gallois est la langue du Pays de Galles, elle est parlée par un quart des habitants de cette région de Grande Bretagne (environ un million d’habitants. Le gaélique est la langue officielle de l’Irlande elle est parlée aussi en Ecosse.

2 Le musée de Bayeux accompagne la tapisserie de la Reine Mathilde d’une présentation de la cosmogonie des Vikings. Odhin y est le Dieu de la guerre, Thôrr celui du tonnerre et Freyr et Freyja ceux de la fécondité.

3 D’après Jean-Claude Bologne, Les Sept merveilles, Larousse, Paris, 1994.

4 Rappelons que la chimie moderne, dans la classification de Mendeleïev en recense plus d’une centaine.