Alliage | n°60 - Juin 2007 Que prouve la science-fiction ? | II. Science fiction et politique : le prisme des utopies

Peter Fitting :

Utopies/Dystopie/Science-fiction : l’interaction de la fiction et du réel

Plan

- La science-fiction entre science et utopie

- Statuts de la science-fiction

- L’impossibilité de l’utopie

- Conclusion

Texte intégral

La science-fiction entre science et utopie

Qu’il s’agisse de la science-fiction ou de sa parente l’utopie, le désaccord chez les critiques entre des conceptions « réalistes » de la science-fiction — sa capacité de montrer et dépeindre l’avenir (anticipation, extrapolation, etc.) — et des interprétations qui défendent l’idée de la science-fiction comme une sorte de miroir déformant qui reproduit seulement sous une forme différente ou allégorique notre présent, ce différend est toujours actuel.

Cette distinction se comprend aisément grâce à la réponse de Jules Verne interrogé sur ce qu’il pensait du roman de H. G. Wells First Men in The Moon (1900) qui ressemblait, superficiellement du moins, au De la Terre à la Lune qu’il avait écrit plus de trente ans auparavant (1865) :

« Je ne puis apercevoir de point de comparaison entre son œuvre et la mienne. Nos procédés sont tout à fait différents. Il m’apparaît que ses histoires ne reposent pas sur des bases scientifiques... Moi, j’utilise la physique. Lui, il invente. Je vais à la Lune dans un boulet que projette un canon. Il n’y a rien d’inventé là-dedans. Lui s’en va vers Mars dans un astronef en métal qui supprime la loi de la gravitation. Ça, c’est très joli, mais qu’on me montre le métal. Qu’on le sorte donc ! »

L’idée que l’on devrait conformer la science-fiction à un étalon basé sur la science se juxtapose à la définition bien connue de Darko Suvin : la science-fiction est « la littérature de la connaissance distanciée ». La première attitude fonctionne toujours dans la science-fiction anglo-américaine, et non seulement dans ce qu’on appelle « hard science-fiction », mais aussi dans les lettres des lecteurs qui commentent les histoires publiées, par exemple. Pour ce qui est de « la connaissance distanciée », voilà un exemple classique pour aider à comprendre aussi l’utopie dont je vais parler ensuite.

Le fameux roman d’Ursula K. Le Guin, La Main gauche de la nuit, publié en 1969, au début de ce que l’on appelait « la deuxième vague du féminisme », peut être vu comme une intervention dans une polémique plus large sur le rôle de la femme et la construction du sexe (et de la nature humaine plus généralement). Cette question se résume précisément à la distinction entre les mots anglais « sex » et « gender ». Selon la position « essentialiste » (plus connue aujourd’hui par les décrets du pape), les deux concepts sont indissociablement liés, tandis que la position opposée est succinctement résumée dans la célèbre phrase qui ouvre le second tome du Deuxième sexe :

« On ne naît pas femme: on le devient. » (Le deuxième sexe, II, 13)

De toute évidence, la controverse continue, mais à l’époque, la science-fiction offrait une autre façon de penser la question, par l’imagination d’un monde où justement cette correspondance ne pouvait pas exister. Car sur le monde de Gethen, dans le roman d’Ursula Le Guin, la plupart du temps, les gens n’ont ni propriétés ni pulsions sexuelles ; et puis, quelques jours par mois, comme les animaux de notre monde quand ils entrent en chaleur, leurs vies sont entièrement consacrées aux pulsions sexuelles. Ils ne sont, malgré ce pronom, ni mâles ni femelles, mais assument seulement pendant ces quelques jours, et plus ou moins arbitrairement, les caractéristiques sexuelles mâles ou femelles, et passent cette période en dehors du travail et du quotidien. Ainsi, et c’est ce que Le Guin voulait montrer par ce monde inventé, n’importe qui peut faire n’importe quoi, et être — peut être dans un même couple — père d’un enfant et mère d’un autre.1

Comme on le sait, Ursula Le Guin écrira par la suite des utopies (en particulier, Les dépossédés et La vallée de l’éternel retour), mais le monde de Gethen n’en est pas une. Ce monde étrange n’est pas le prototype d’une société meilleure ; c’est plutôt une « thought experiment », une expérience de pensée, une façon de penser l’un des grands débats du jour, et dans ce sens, c’est une représentation distanciée du réel social contemporain plutôt que la vision d’un monde à venir.

Statuts de la science-fiction

Il convient d’interrompre ici cette introduction pour faire quelques parenthèses.

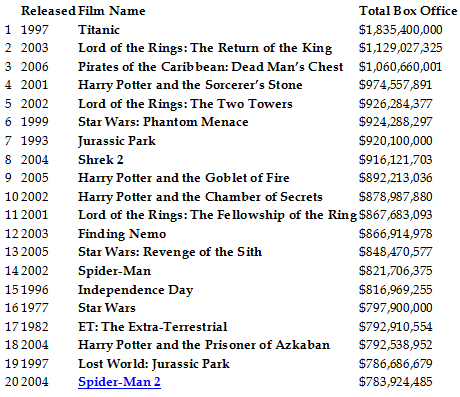

D’abord, le statut de la science-fiction a évidemment beaucoup changé depuis les années 70 et la définition de Suvin. Premièrement, elle est sortie du ghetto des années 50 pour devenir, sinon une institution, du moins un élément omniprésent de la culture contemporaine, et une source de thèmes et de motifs pour un grand nombre de programmes de télévision et de films, sans parler de la publicité : sur la liste des vingt plus grands succès financiers du cinéma mondial, par exemples (tous produits de Hollywood), on compte dix-huit de science-fiction et de fantasy (dans un sens très large et si l’on y inclut aussi les films d’animation comme Le Monde de Nemo).2

Ce qui nous mène à la seconde clarification : si la science-fiction a en quelque sorte triomphé en devenant un référent culturel quasiment universel (sans accéder pour autant à l’université, où elle demeure une cousin pauvre des textes canoniques), en même temps, cette réussite est paradoxale et contradictoire. La notion de la science-fiction comme « littérature d’idées » ou comme genre subversif a été remplacée par la science-fiction en tant que divertissement, tout aussi amusante et dépourvue d’idées que d’autres formes populaires de la société de consommation. Pire, et ceci doit peut-être se comprendre en rapport avec le déclin du statut de la science-fiction, dont la proportion de livres publiés par rapport à ceux du fantasy a changé, car ce dernier est devenu bien plus important.

En même temps, je ne voudrais pas tout simplement continuer à rejeter le fantasy — préjugé pris à la définition de Suvin ;3 comme nous le montre Perdido Street Station de China Miéville (traduit en français en 2004) aussi bien que le numéro spécial de Historical Materialism, qu’il a co-édité en 2002, sur « Marxism and Fantasy », notre conception de ce dernier est à refaire. Mais je ne peux pas m’en occuper ici ; et je vois avec une certaine tristesse la croissance du fantasy vis-à-vis du déclin de la science-fiction : l’âge héroïque de la science-fiction est terminé ; ou peut-être, une nouvelle est-elle en train de naître.

Ces changements dans le statut de la science-fiction pourraient aussi se rapprocher d’autres développements technologiques dont je ne peux parler maintenant, dont l’essor du réel virtuel et surtout du digital, qui — au cinéma du moins — remet en question nos présuppositions sur la possibilité de représenter ou d’enregistrer le réel.

En même temps, je laisse aussi de côté la question d’une définition de la science-fiction comme production du texte — bien que le roman de Brian Aldiss et les plantes fabuleuses du Monde vert, qui date pourtant de 1962 (titre anglais : Hothouse) illustrent bien cette idée tel-quellienne de production littéraire. Pourtant, je ne laisserai pas de côté le concept de la praxis, car les définitions de l’utopie auxquelles je reviendrai l’utilident.

Mais revenons à nos moutons. Dans cette discussion de la science-fiction et de l’utopie, je pars de l’idée peut-être simpliste qu’il existe toute une gamme de positions pour penser le rapport monde fictionnel/monde réel, éventail qui va de ce que l’on appelait autrefois l’extrapolation — une idée de la science-fiction comme façon de comprendre ou d’imaginer l’avenir, du roman scientifique de Jules Verne aux prévisions technologiques et futurologiques plus récentes — à des versions de la science-fiction comme représentation déformée ou allégorique du présent. Bien que très réducteur, je voudrais prendre ce constat comme un point de départ pour passer à l’utopie, où je vois un éventail de rapports ou de définitions possibles tout à fait analogue à celui que j’ai évoqué pour la science-fiction. Voici la définition classique de Suvin :

« L’utopie est la construction verbale d’une communauté quasi humaine particulière, où les institutions socio-politiques, les normes et les relations individuelles sont organisées selon un principe plus parfait que dans la société de l’auteur, cette construction alternative étant fondée sur la distanciation née de l’hypothèse d’une possibilité historique autre. » (Suvin, Pour une poétique de la science-fiction, 57)

Bien que, selon Suvin, l’utopiene soit pas un genre, « mais le sous-genre socio-politique de la science fiction » (69), par la phrase que je viens de citer,

« fondée sur la distanciation née de l’hypothèse d’une possibilité historique autre »,

sa définition révèle que c’est en effet quelque chose de plus que la science-fiction. La « société de l’auteur » est la composante distanciée : voici le volet satire de l’utopie correspondant aux mondes distanciés de la science-fiction; mais la « possibilité historique autre » introduit quelque chose qui est censé être absent de la science-fiction (du moins selon la définition de Suvin), c’est-à-dire une figure de l’avenir, d’un monde à venir et non pas seulement le nôtre, maintenant, sous une forme distanciée.

Pour ce qui est de la rencontre de la science-fiction et de l’utopie, la conjoncture est justement, comme on le sait, le renouveau de la tradition utopique en Amérique du Nord dans les années 70, quand des romanciers, tels que Samuel Delany, Marge Piercy, Joanna Russ et Ursula K. Le Guin, se sont tournés vers l’utopie.4 Ils ont bien compris les prétentions « littérales » des projets utopiques de précurseurs tels que Fourier et Saint-Simon, aussi bien que ceux exposés dans les romans de Bellamy, Morris et Wells à la fin du dix-neuvième siècle. Ils appréciaient que les utopies classiques aient été écrites pour être prises à la lettre, et voulaient éviter dans leurs romans un tel étalage de certitudes. Ainsi, les auteurs ont-ils pris bien soin de distinguer ce qu’ils faisaient de l’utopie traditionnelle en différenciant leurs utopies de cette tradition, en les appelant, par exemple, « utopie ambiguë » (Les Dépossédés d’Ursula Le Guin), « hétérotopie » (Triton de Delany), etc. Et de même, les critiques qui parlaient de ces utopies les décrivaient comme des « utopies critiques » pour reconnaître cette différence : des utopies qui se distinguaient de l’utopie classique par leur critique des schémas et de l’aspect littéral. Les utopies critiques ne présentaient plus des structures et formes administratives alternatives, mais (sous l’influence du féminisme) la vie quotidienne dans un monde différent, avec de nouvelles valeurs et formes d’interaction — humaines, sexuelles, familiales et collectives, et ainsi de suite.

Néanmoins, l’hésitation de certains critiques devant la question de la représentation n’est pas une raison pour dire que l’utopie en tant que « blueprint », comme schéma ou modèle d’une société nouvelle, ne s’écrit plus. Au contraire, de Walden Two (dû au psychologue et spécialiste de la modification du comportement, B. F. Skinner, en 1948) à l’Ecotopie d’Ernest Callenbach (en 1975, et de sa suite antéposée [prequel] Ecotopia Emerging en 1981), le genre utopique offre toujours un moyen d’essayer de décrire un monde meilleur dans toutes ces particularités. Et ce qui est plus essentiel, ses lecteurs les lisent le plus souvent ainsi.

Il me faut de nouveau interrompre mon récit pour observer que la situation est évidemment très différente en France. Au moment de faire un compte rendu de l’exposition « Utopie » à la Bibliothèque nationale à Paris en 2000, j’ai lu une quarantaine d’articles à son sujet publiés dans des revues et journaux français, et j’ai été frappé par le nombre de critiques contre l’idée d’utopie elle-même — attitude foncièrement anti-utopique que l’on retrouve même dans plusieurs des textes écrits par des auteurs français dans l’énorme et très beau catalogue de l’exposition. Je pense surtout à l’attaque de François Rouvillois, intitulant son survol âpre et désagréable de la tradition utopique « Utopie et Totalitarisme ». Selon lui, le rêve d’un monde meilleur serait responsable de la plupart des malheurs du vingtième siècle, de Hitler et Staline à Pol Pot. Mais l’on connaît déjà cela par le biais des nouveaux philosophes — l’utopie, c’est le goulag —, thème que je ne vais pas développer ici. Cependant, ma perspective sur l’utopie n’est certainement pas la leur. Au contraire, je prends la défense de l’utopie, de la nécessité de tels rêves face à la montée continue du néo-libéralisme ; et j’étais simplement en train de souligner que cette attitude hostile envers la pensée utopique que j’ai trouvée dans les comptes rendus de l’exposition « Utopie » de la Bibliothèque nationale — lesquels rendaient hommage en même temps aux splendeurs des livres et des images exposés —, cette attitude n’apparaît guère en Amérique du Nord — ou, pour le dire autrement, se manifeste sous d’autres formes. Au contraire, le plus souvent, l’adjectif « utopian » signifie des idées peu pratiques, sinon impossibles.5 Aux États-Unis, cette différence résulte de plusieurs facteurs dont je ne mentionnerai que l’a priori — notion en place depuis (au moins) les années 50 — d’une fin de l’idéologie, des É.-U. comme société au-delà de l’idéologie, de l’histoire, et de l’utopie. Selon cette perspective assez répandue, les États-Unis sont l’accomplissement de tels idéaux, la preuve de la supériorité et du triomphe des valeurs américaines, et l’arrogance de Bush au cours de sa visite en Europe en février 2005 a seulement confirmé cette attitude.

Mais laissons l’anti-utopie et le triomphalisme américain et revenons au sujet de cette intervention--l’interaction de la fiction et du réel, ou plutôt ce que l’on peut espérer accomplir aujourd’hui en écrivant des utopies et dystopies. (Je ne parlerai pas de l’anti-utopie, puisque son but est évidemment d’attaquer la possibilité même de l’utopie.) Il y a deux sujets de discussion à l’heure actuelle dans la critique anglo-saxonne de l’utopie ; ou, pour être plus prudent, deux grands sujets qui m’intéressent. Le premier est précisément ce questionnement de la dimension littérale de l’utopie, lequel recoupe la question : À quoi sert-elle, si ce n’est à nous montrer ce que pourrait être un monde autre ? Le deuxième sujet est celui de la dystopie, ou de ce que l’on appelle maintenant « dystopie critique » — qualificatif fait pour nous rappeler l’« utopie critique » des années 70 dont j’ai parlé tout à l’heure.

Dans le cas de l’utopie, le questionnement théorique est allé bien plus loin que les « utopies critiques » de Delany et Le Guin, du fait que leurs utopies — malgré les avertissements que j’ai mentionnés — entraient quand même dans la tradition contre laquelle elles montraient des réserves, car elles dépeignaient les sociétés nouvelles organisées selon des principes égalitaires. Elles n’étaient peut-être pas écrites pour être prises littéralement, et pourtant elles le sont ; et malgré tout, la plupart des critiques et des lecteurs continuent à débattre des aspects positifs et négatifs de ces sociétés nouvelles.

L’impossibilité de l’utopie

1. Pourtant, le questionnement aujourd’hui de l’utopie a une autre source. À partir de quelques articles écrits au moment du renouveau de l’utopie dans les années 70 (et dont l’une des études majeures était une longue analyse du livre de Louis Marin Utopiques : Jeux d’espace), le critique anglo-saxon Frédéric Jameson a commencé à formuler une interprétation énigmatique et paradoxale de l’utopie, apportant au dualisme utopique connu — satire de notre monde/portrait d’un monde meilleur — une complication dialectique qui réaffirmait l’importance de l’utopie et de la pensée utopique tout en semblant nier sa fonction de pouvoir représenter un monde différent possible.8 Cette position paradoxale sur la possibilité de représenter une société véritablement différente était déjà expliquée dans une lettre du jeune Marx à Ruge en 18431 — que si l’on pouvait imaginer un monde meilleur, on l’aurait déjà ; ou, en d’autres termes, que les conditions matérielles qui nous empêchent de concevoir ce monde transformé sont précisément celles qui empêchent ce monde d’exister. L’exemple classique de ce paradoxe dans la science-fiction est, bien sûr, le problème de la représentation des extraterrestres : comment imaginer et décrire quelque chose de vraiment différent ? On ne le peut (comme ne cessent de nous le répéter les romans de Stanislas Lem) ; on finit par construire cette différence en prenant et combinant des éléments de ce que nous connaissons déjà : la tête d’un insecte, le corps d’un animal, le système social des abeilles, etc. Et cette incapacité à imaginer ou à représenter l’altérité explique aussi d’où vient la définition de la science-fiction comme connaissance distanciée de notre réel.

Dès sa présentation de la pensée dialectique dans son livre Marxism and Form (1971), Jameson avait affirmé la nécessité de l’utopie face aux arguments prétendument « pratiques », arguments condensés plus récemment dans la célèbre phrase de Margaret Thatcher :

« There is no alternative. », Il n’y a pas d’alternative (tina).

Ainsi, écrit-il :

« C’est la pensée utopique qui maintient en vie la possibilité d’un monde foncièrement différent de celui-ci sous la forme d’une dénégation obstinée de tout ce qui est. » (1971 : 110-111)

Dans ces termes, alors, voici sa description controversée qui semble démentir les raisons que l’on donne d’habitude pour écrire des utopies :

« La fonction de l’utopie n’est pas de nous aider à imaginer un avenir meilleur, mais plutôt de nous montrer notre incapacité totale d’imaginer un tel futur, notre emprisonnement dans un présent non utopique sans histoire ni avenir ; [sa fonction est] de nous montrer la clôture du système dans lequel nous sommes, d’une façon ou d’une autre, immobilisés et enfermés. »

Avec cette citation, on passe aussi de la question de la représentation dans l’utopie à celle de la praxis : est-ce que l’utopie représente un avenir possible, ou — selon Jameson — l’impossibilité de représenter un monde qui n’existe pas encore ? En termes de pratique utopique, la fonction traditionnelle de l’utopie serait de pousser le lecteur à agir, non seulement à désirer, mais à faire son possible pour essayer de réaliser la société meilleure décrite ; tandis que Jameson la voit aussi comme « un instrument critique et diagnostique » offrant moins l’organisation et les structures d’une nouvelle société qu’elle ne désigne les points faibles du présent qui nous tient prisonniers. Ainsi, selon Jameson, à l’encontre des proclamations qu’il n’existe pas d’alternatives au modèle capitaliste américain, l’utopie fonctionne-t-elle comme dérangement — une perturbation dans les raisonnements qu’il n’existe qu’un seul chemin vers l’avenir, et que cet avenir ne sera qu’une version légèrement modifiée du présent. L’utopie ne peut peut-être pas montrer ce que serait ce monde autre, (et il n’y a évidemment aucune garantie que le monde ne sera pas détruit bien avant), mais elle nous force à penser la possibilité d’une rupture avec le présent.

Cette discussion sur la nature de l’utopie continue et les arguments de Jameson ont provoqué des réactions divergentes chez les commentateurs et critiques de l’utopie — réactions qui se sont intensifiées avec la sortie en 2005 de son livre sur la science-fiction et l’utopie (Archeologies of The Future). Cependant, comme je l’ai déjà dit, les lecteurs continuent à lire les utopies (qui continuent à être publiées) comme des blueprints, des descriptions plus ou moins littérales d’un monde alternatif possible.

Pourtant il faudrait aussi souligner que cette interprétation paradoxale de l’utopie arrive à un moment où l’on a le sentiment qu’elle recule, où l’on admet que la période utopique des années 70 est close — (et cette clôture a été marquée par les élections de Thatcher et Reagan aux début des années 80 et l’écrasement de deux grandes grèves : les mineurs de charbon en Angleterre et les aiguilleurs du ciel aux É-U). C’est peut-être pour cette raison que les critiques semblent se retirer un peu de l’étude de l’utopie pour se tourner vers ce qu’ils sont d’accord pour appeler « dystopie critique » — les dystopies qui maintiennent la possibilité d’une issue ou interprétation utopique possible.1 Cette démarche est née de l’impression que, même si les utopies continuent à être publiées, nous ne sommes plus dans un moment utopique (comme nous l’étions, par exemple, à la fin des années 60) ; et, du point de vue littéraire, même le succès relatif de la trilogie martienne de Kim Stanley Robinson (qui manifeste des éléments utopiques importants) ne constitue pas une continuation du moment utopique des années 70. En effet, la trilogie de Robinson n’est qu’indirectement une utopie : c’est surtout la description du processus de la formation des sociétés autres, des débats et discussions interminables et très intéressants sur ce que Mars devrait être plutôt que la description d’une nouvelle société achevée — un peu comme le film de six heures que Peter Watkins a réalisé il y a quelques années pour la télévision francaise sur la Commune de Paris, film plein de discussions et délibérations parmi les communards.4

2. Regardons maintenant de plus près la dystopie critique qui dans un sens reflète le fait qu’en apparence, l’objet des études des spécialistes de l’utopie s’est volatilisé avec le déclin de l’utopie littéraire. Le concept de « dystopie critique » est en quelque sorte un effort pour réinterpréter la teneur plutôt dystopique du présent afin de retrouver de l’utopie.

La forme de la dystopie classique est très simple : une sorte d’avertissement basé sur la notion « si cela continue comme ça ». Certainement, la première distinction à faire est celle entre avant et arrière-plans, car en termes du dernier, il y a beaucoup d’exemples, surtout au cinéma, mais aussi dans le cyberpunk, où des futurs dévastés et effrayants servent de toile de fonds à une aventure. Par contre, la dystopie en tant que telle semble vouloir mettre au premier plan les dangers représentés par des tendances négatives du présent, qu’elles soient climatiques, nucléaires, surpopulation, pollution, famine, épidémies, et autres catastrophes diverses causées par l’action des humains, et non pas par les désastres dits « naturels » pour en faire un avertissement. La dystopie a atteint une certaine éminence dans les romans de John Brunner, par exemple, tels que Tous à Zanzibar (1968) et Le Troupeau aveugle (1972). Justement dans le dernier volume de ce que l’on appelle la « Tétralogie Noire » de Brunner — Sur l’onde de choc (1975) —, il y a aussi une enclave utopique, cachée au centre d’un monde dystopique hostile ; et c’est ici où nous arrivons à l’un des éléments les plus importants du concept de la dystopie critique : la critique des tendances négatives est accompagnée d’une potentialité utopique. Un autre exemple d’une dystopie rebaptisée « dystopie critique » est La Servante écarlate de Margaret Atwood (Handmaid’s Tale, 1986). Cette histoire d’un avenir proche, où les chrétiens fondamentalistes ont pris le pouvoir dans une partie des États-Unis pour fonder une théocratie où les femmes ont été remises à leur place « naturelle « (et qui semble plus « vrai » que jamais presque vingt ans plus tard) — voilà ce que l’on considère comme la dimension dystopique de ce roman très connu ; mais en même temps, le roman nous révèle dans un épilogue que cette société répressive et misogyne a été éventuellement remplacée par une société plus modérée, sinon utopique — à travers le portrait légèrement satirique d’une conférence académique d’historiens, où le sujet est justement le récit d’Offred — le personnage central du roman — qui a été révélé par des cassettes audios récemment retrouvées.50 La dystopie critique nous donne non seulement une critique d’un ou des aspect(s) négatif(s) du présent, mais aussi la possibilité, plus ou moins développée, d’une alternative à cet avenir et de l’éventualité d’une société meilleure.

Quelles que soient la validité ou les véritables différences entre dystopie critique et dystopie traditionnelle, en termes du sujet que j’ai pris comme point de départ — le rapport entre fiction et réalité —, la dystopie semble dépendre plus étroitement d’une représentation littérale de l’avenir proche que les mondes distanciées de l’utopie et la science-fiction. Le plus souvent, malgré l’exemple de Tous à Zanzibar de John Brunner et sa célèbre construction en mosaïque,6 on a du mal à saisir ou à représenter la totalité du réel contemporain. La dystopie se limite d’habitude à un ou plusieurs éléments considérés comme essentiels — peste, ou guerre dévastatrice, surpopulation ou pollution, par exemple. Toutefois, la capacité du lecteur à déceler le présent et ses dangers à travers la description d’un avenir proche dévasté, et de le comprendre en tant qu’avertissement suggère qu’il n’est pas question de distanciation, mais de représentation.

Conclusion

L’autre aspect de cette discussion sur l’interaction de la fiction et du réel que suggère l’émergence récente du concept de « dystopie critique » consiste justement à savoir pourquoi les utopies apparaissent à des moments historiques particuliers. On a peut-être trop rapidement fait le rapprochement entre les années 60 et l’utopie. Et si les utopies florissaient non pendant des moments de grands bouleversements, mais juste après pour ainsi dire, quand cette agitation et cet enthousiasme ont cédé la place à une sorte de paralysie politique — un moment comme mai 68, par exemple, où le réel semblait malléable même si les conditions matérielles ne l’étaient pas. Selon cette explication, les utopies littéraires apparaîtraient à des moments où l’on produit des textes et non pas de véritables changements, bien que, dans le cas français, ces textes aient été écrits surtout pour essayer de gommer ce qui s’était passé, de dénoncer les événements de mai, et de les blâmer comme un ralentissement de la marche de la modernisation capitaliste de la France. Évidemment, il est dangereux, sinon vain, d’essayer de trop rapprocher texte littéraire et événements historiques, mais je cherche moins des explications à des textes précis que des raisons à la production — ou à l’absence — de textes utopiques à certains moments. En même temps, on pourrait aussi parler de l’inverse de cette proposition — et dire que l’absence relative d’utopies aujourd’hui (aussi bien que l’effort chez certains critiques pour retrouver l’utopie dans la dystopie), résulte d’une sorte d’aveuglement, car l’utopie a peut-être changé de forme ou de lieu, non pour se réfugier dans la dystopie critique, mais parce que les événements politiques potentiellement transformateurs se passent ailleurs que dans les pays développés du nord, c’est-à-dire au sud — et même on donne souvent une date à cette renaissance de la politique utopique : le 1er janvier 1994 et la « Déclaration de la jungle Lacandonne »72 de l’Armée zapatiste de Libération nationale (ezln), qui a été bientôt suivie de manifestations contre l’Assemblée générale de l’Organisation mondiale du commerce (omc) à Seattle (novembre 1999) ; et qui se voit aussi dans les groupes et individus qui se réunissent chaque année depuis 2001 au Forum social mondial83 pour faire contrepoids au Forum économique mondial de Davos et dont la devise est justement « un autre monde est possible ». Cette nouvelle direction est également perceptible dans la formation du groupe de vingt-un pays (mené par le Brésil, la Chine et l’Inde) qui a bloqué les réformes néo-libérales présentées à la réunion de l’Organisation mondiale du commerce à Cancún, en septembre 2003 ; ou encore, au moment de l’inauguration de Tabare Vazquez en Uruguay, où, à côté du président du Brésil, Lula Ignacio de Silva, et du président de l’Argentine, Nestor Kirchner, Hugo Chavez (président du Venezuela) a déclaré la mort de la Zone de libre-échange des Amériques (zlea) et la fin de la soumission des pays de l’Amérique latine à la domination économique de Washington et du Fonds monétaire international (mars 2005). Tels sont les signes d’une globalisation alternative qui envisage un avenir différent de celui conçu à Davos ou à Washington — une transformation que l’on a du mal à apercevoir puisque l’on se croit, dans les pays développés, le centre du monde.

En conclusion, il faudrait admettre alors qu’il y a toujours des rapports entre réel et fiction, mais que ceux-ci ne sont pas toujours évidents, surtout depuis que les nouveaux philosophes et leurs alliés ont réussi à faire croire que vouloir comprendre le tout, sans parler du passé, faire un effort pour penser et comprendre le monde comme un ensemble, insister sur la validité des « grands récits », additionner en somme, n’était qu’une autre forme de totalitarisme. Depuis au moins une dizaine d’années, le réel — ou plutôt notre capacité à comprendre le monde — a été en quelque sorte dépassé, et relégué à l’arrière-plan par des changements et événements que je viens de nommer, développements que la science-fiction n’arrive plus à enregistrer, à l’encontre de son rôle dans les années 50 et 60, car elle n’est plus un genre marginal ou critique mais une machine à produire des rêves d’évasion (bien que cela semble ne pas être le cas en Grande-Bretagne). Eu égard à l’utopie, c’est pareil : pour beaucoup il n’y a plus d’alternatives, et cette conviction déprimante est maintenue en place par un torrent inlassable d’avertissements comme quoi le monde est devenu trop dangereux pour le laisser aux civils ou aux rêveurs. Mais quant à nous dans le parti de l’utopie, nous refusons d’accepter qu’il n’y ait pas d’alternatives. Si les utopies continuent à être écrites, c’est que certains continuent à croire à l’éventualité d’un autre monde.

Notes de bas de page numériques

1 . Voir le chapitre 7 de La main gauche de la nuit, « La Question du sexe ».

2 . « All Time Top 20 Movies Worldwide » Global Box Office (le 8 novembre, 2006 www.the-numbers.com.)

3 « Considering the Sense of `Fantasy’ or `Fantastic Fiction’ ».

8 . Voir DarkHorizons:ScienceFictionand the Dystopian Imagination, eds Raffaella Baccolini and Tom Moylan. New York and London: Routledge, 2003.

1 0. Pour un modèle classique assez similaire, voir Le Talon de fer (1908) de Jack London, où l’on découvre seulement par une note en bas de page que la société dystopique décrite tout le long du roman a été en fin de compte renversée.

1 2. Dans la nuit du 31 décembre 1993 au 1er Janvier 1994, une guérilla jusque-là inconnue descend des montagnes de l’État du Chiapas (sud-est mexicain), et occupe quatre villes : Las Margaritas, Ocosingo, Altamirano, et San Cristobal de Las Casas. Ils se disent Armée zapatiste de Libération nationale (ezln), et placardent sur les murs une déclaration de guerre à l’État mexicain : la « Déclaration de la jungle Lacandonne ». En dix points, ils réclament la terre pour ceux qui la travaillent, l’accès à l’éducation, à la santé, la démocratie, la justice, la liberté, la dignité pour tous et toutes, le respect des populations et cultures indiennes... Ils disent qu’après des années de luttes civiles et pacifiques qui n’ont mené à rien sinon à continuer de mourir de faim et de maladies curables dans l’indifférence générale, ils préfèrent mourir les armes à la main... Ce même jour est celui de l’entrée en vigueur l’alena, accord de libre échange entre le Mexique, les États-Unis et le Canada, qui achève de subordonner l’économie mexicaine à ses deux riches voisins. (http://www.zapata.com/)

Bibliographie

De Beauvoir, Simone. Le deuxième sexe, Paris, Gallimard, [1949] 1976.

Fitting, Peter. « So We All Became Mothers’: New Roles for Men in Recent Utopian Fiction. » Science Fiction Studies 12 (1985): 156-183 ; « The Concept of Utopia in the work of Fredric Jameson. » Utopian Studies vol. 9, n° 2 (Fall 1998): 8-17.

Jameson, Fredric. Marxism and Form. Princeton: Princeton University Press, 1971.

Le Guin, Ursula K. La Main gauche de la nuit. [1969] Paris, (Ailleurs et Demain), 2000.

Moylan, Tom. Demand the Impossible. Methuen: NY, 1987.

Suvin, Darko. Pour une Poétique de la science-fiction. Les Presses de l’université du Québec : Montréal, 1977 ; « Considering the Sense of `Fantasy’ or `Fantastic Fiction’ : An Effusion. » Extrapolation41: 3 (2000): 209-247 ; « Symposium: Marxism and Fantasy. » China Miéville, ed. Historical Materialism: Research In Critical Marxist Theory. 10.4 (2002): 39-316.

Pour citer cet article

Peter Fitting, « Utopies/Dystopie/Science-fiction : l’interaction de la fiction et du réel », paru dans Alliage, n°60 - Juin 2007, II. Science fiction et politique : le prisme des utopies, Utopies/Dystopie/Science-fiction : l’interaction de la fiction et du réel, mis en ligne le 01 août 2012, URL : http://revel.unice.fr/alliage/index.html?id=3494.

Auteurs

Professeur émérite de lettres françaises et d’études du cinéma à l’université de Toronto. Il est l’auteur de plus de quarante articles sur la science fiction et l’utopie, et d’une anthologie critique des mondes souterrains Subterranean Worlds (Wesleyan University Press 2004). Il travaille actuellement sur une histoire de l’étude de l’utopie.